創業期

特殊金属圧延工業所の設立

特殊金属圧延工業所の設立

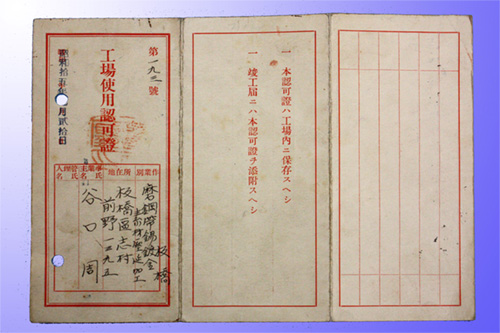

昭和15年(1940年)5月3日、板橋区志村前野1395(現前野町3-41)に現在の株式会社特殊金属エクセルの前身である特殊金属圧延工業所が設立された。設立者は谷口周その人であり、時に40才脂ののりきった男盛りであった。工場使用認可証には磨帯鋼錫鍍金素材圧延加工との記載がある。

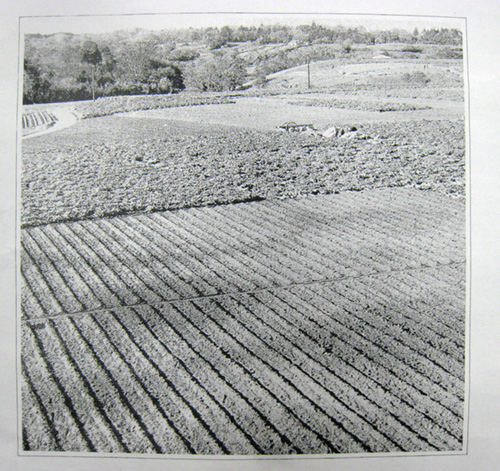

志村前野と言えば東京も城北のはずれで、当時このあたりには殆ど人家もなかった。一望の麦畑と大根畑、ケヤキやナラの雑木林が所々に点在するなかにポツンと木造の一棟がたった。これが、周がただ一人独力で造った特殊金属圧延工業所の誕生当時の姿である。

設置した設備は下記のとおりである。

低速4段圧延機 2基 / 切断機 1基 / 洗浄設備 1式 / 焼鈍炉 6基

志村前野は志村城の前の原から名付けられ、前野町式土器で知られる弥生時代末期から古墳時代初頭にかけての遺跡が発掘される武蔵野台地の端にある。関東ローム層に厚く覆われた大地は地盤が強固で、機械の基礎を作るには最適だった。また洪水の心配もなく、将来の車社会の到来を見越して中山道と川越街道を結ぶ広い通りに面し、坂を登れば志村一里塚、さらに当時貨物の積み卸し駅だった上板橋駅や高砂鐵工志村工場にも近く、周の工場立地条件を満たしていた。

武蔵野台地の関東ローム層は大根の栽培に適しており、志村前野の農家の主産物はたくあん用練馬大根であった。近くには小さな湧き水があり大根や三つ葉の洗い場があり、たくあんは2週間天日に干してから、4斗樽に詰めたものだった。他にはトマト、きゅうり、ナス、三つ葉が中心でそれらを鮮材といった、穀類は大麦(ご飯に混ぜる)小麦(うどん)、キビがとれた。これらの農産物を大八車に積んで宵のうちに志村一里塚までみんなで押し上げ、夜中の2時頃から牛にひかせて出発し、朝5時のせりに間に合うように神田市場にもちこんだ。

今は首都高速5号線の下の暗渠となった出井川は泉町の昼なお暗い窪地から湧き出ていた、冷たく澄んだその流れは川底の細かな砂をきらきらと巻き上げては流れ、まるで春の小川の歌にある小川のようだった。砂の中にはシジミがいたが、あまりにも水が冷たいためか魚は見かけなかった。湧き水の水温が低いため志村前野の出井川周辺の水田の収穫量は少なかったが、坂下まで流れる間に水温はあがり、坂下から高島平方面にかけて一面の水田が広がっていた。出井川は荒川へ流れ込む方向が、通常とは反対の西向きであることから逆川とも言われ、結婚行列のときには通らないように迂回したという。

満州事変の頃に大内新興株式会社ができ、耕地整理後に日東製缶が来て、その次に特金が進出した。そうして前野は徐々に工業化していった。特殊金属圧延工業所は前野に根をおろし、時とともに次第に逞しく成長していく。少数精鋭主義とはいえ僅か十人内外の人数によって創業されたこの工場は所長も平社員も区別がなかった。全員火の玉のように一丸になって働いた。周は圧延作業の合間には、銀行関係から製作指導、販売、回収、仕入と八面六臂の大活躍で、一意基礎固めに専心したのである。工場には彼自身の設計による特別の圧延機が据え付けられた。

志村前野と言えば東京も城北のはずれで、当時このあたりには殆ど人家もなかった。一望の麦畑と大根畑、ケヤキやナラの雑木林が所々に点在するなかにポツンと木造の一棟がたった。これが、周がただ一人独力で造った特殊金属圧延工業所の誕生当時の姿である。

設置した設備は下記のとおりである。

低速4段圧延機 2基 / 切断機 1基 / 洗浄設備 1式 / 焼鈍炉 6基

志村前野は志村城の前の原から名付けられ、前野町式土器で知られる弥生時代末期から古墳時代初頭にかけての遺跡が発掘される武蔵野台地の端にある。関東ローム層に厚く覆われた大地は地盤が強固で、機械の基礎を作るには最適だった。また洪水の心配もなく、将来の車社会の到来を見越して中山道と川越街道を結ぶ広い通りに面し、坂を登れば志村一里塚、さらに当時貨物の積み卸し駅だった上板橋駅や高砂鐵工志村工場にも近く、周の工場立地条件を満たしていた。

武蔵野台地の関東ローム層は大根の栽培に適しており、志村前野の農家の主産物はたくあん用練馬大根であった。近くには小さな湧き水があり大根や三つ葉の洗い場があり、たくあんは2週間天日に干してから、4斗樽に詰めたものだった。他にはトマト、きゅうり、ナス、三つ葉が中心でそれらを鮮材といった、穀類は大麦(ご飯に混ぜる)小麦(うどん)、キビがとれた。これらの農産物を大八車に積んで宵のうちに志村一里塚までみんなで押し上げ、夜中の2時頃から牛にひかせて出発し、朝5時のせりに間に合うように神田市場にもちこんだ。

今は首都高速5号線の下の暗渠となった出井川は泉町の昼なお暗い窪地から湧き出ていた、冷たく澄んだその流れは川底の細かな砂をきらきらと巻き上げては流れ、まるで春の小川の歌にある小川のようだった。砂の中にはシジミがいたが、あまりにも水が冷たいためか魚は見かけなかった。湧き水の水温が低いため志村前野の出井川周辺の水田の収穫量は少なかったが、坂下まで流れる間に水温はあがり、坂下から高島平方面にかけて一面の水田が広がっていた。出井川は荒川へ流れ込む方向が、通常とは反対の西向きであることから逆川とも言われ、結婚行列のときには通らないように迂回したという。

満州事変の頃に大内新興株式会社ができ、耕地整理後に日東製缶が来て、その次に特金が進出した。そうして前野は徐々に工業化していった。特殊金属圧延工業所は前野に根をおろし、時とともに次第に逞しく成長していく。少数精鋭主義とはいえ僅か十人内外の人数によって創業されたこの工場は所長も平社員も区別がなかった。全員火の玉のように一丸になって働いた。周は圧延作業の合間には、銀行関係から製作指導、販売、回収、仕入と八面六臂の大活躍で、一意基礎固めに専心したのである。工場には彼自身の設計による特別の圧延機が据え付けられた。

工場使用許可証表

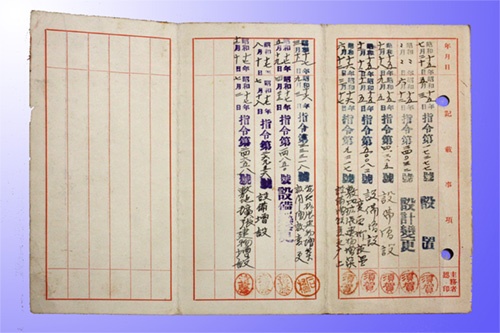

工場使用許可証裏

富士見通りからみた前野

太平洋戦争の勃発

1940年5月3日、特殊金属圧延工業所に工場使用許可がおりたものの、物資統制令下で副資材購入に苦労するばかりであった。戦時色が色濃くなる7月、《七.七ぜいたく禁止令》が発令され、8月には東京市内に《ぜいたくは敵だ》という立看板が1500本設置された。9月には日独伊三国軍事同盟が成立した。ついに、創業した翌年の昭和16年(1941年)12月8日、日本は独・伊枢軸国側にたち米・英に宣戦を布告し、太平洋戦争に突入した。真珠湾の奇襲攻撃に始まる初戦における日本の作戦は当初有利に展開した。太平洋戦争の勃発は創業早々の工場に、必然的に大きな重圧を加えることになった。あらゆる物質が不足がちになり、原材料をはじめ、油その他の副資材確保のために、周は東奔西走の毎日を送らなければならなかった。けれども其れにも負けず、周は設備増設、敷地拡張、建物増築を次々に進めていった。

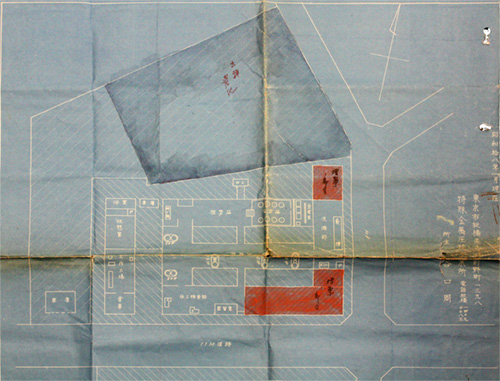

昭和17年には仕上2段圧延機1基を増設し、昭和18年には事務所(含む独身寮)を3丁目側に建設し、低速4段圧延機1基と精密5段圧延機2基を増設した。受注は少ない職員ではとてもさばききれないほどあった。

日本大学専門部工科機械科に在学していた長男栄一は昭和18年9月に繰り上げ卒業をし、10月に東部第十部隊に入隊し、翌19年5月にスマトラ燃料工廠に少尉として出兵した。入隊の直前、周は栄一を呼ぶと一振りの兼房を渡し、無駄死にするな、必ず生きて帰ってこいと厳命した。

芝浦工業高等学校に在学中の次男侑次は、八王子の軍事工場へ勤労動員された。

そのころ、一家は志村清水町の清水稲荷のそばに住んでいた。戦局が敗勢に転じていくのにつれてますます物資は手に入らなくなり、人々の生活は困窮の度合いを深めた。本土決戦もささやかれるようになってきたので小学生だった三男の圀郎とサエ子をいち早く福井の老母の処へ避難させた。そうこうするうちに昭和19年からは将来の貴重な戦力となる『少国民』を安全な場所に移す目的で学童集団疎開が始まった。戦局が熾烈になるにつれて、手足とも頼む職員は、相次いで招集されて、いなくなってしまい、人手不足は深刻となり、ようやく一人歩き始めたばかりの特殊金属圧延工業所にとって、大いなる試練が次々に押し寄せた。

昭和17年には仕上2段圧延機1基を増設し、昭和18年には事務所(含む独身寮)を3丁目側に建設し、低速4段圧延機1基と精密5段圧延機2基を増設した。受注は少ない職員ではとてもさばききれないほどあった。

日本大学専門部工科機械科に在学していた長男栄一は昭和18年9月に繰り上げ卒業をし、10月に東部第十部隊に入隊し、翌19年5月にスマトラ燃料工廠に少尉として出兵した。入隊の直前、周は栄一を呼ぶと一振りの兼房を渡し、無駄死にするな、必ず生きて帰ってこいと厳命した。

芝浦工業高等学校に在学中の次男侑次は、八王子の軍事工場へ勤労動員された。

そのころ、一家は志村清水町の清水稲荷のそばに住んでいた。戦局が敗勢に転じていくのにつれてますます物資は手に入らなくなり、人々の生活は困窮の度合いを深めた。本土決戦もささやかれるようになってきたので小学生だった三男の圀郎とサエ子をいち早く福井の老母の処へ避難させた。そうこうするうちに昭和19年からは将来の貴重な戦力となる『少国民』を安全な場所に移す目的で学童集団疎開が始まった。戦局が熾烈になるにつれて、手足とも頼む職員は、相次いで招集されて、いなくなってしまい、人手不足は深刻となり、ようやく一人歩き始めたばかりの特殊金属圧延工業所にとって、大いなる試練が次々に押し寄せた。

学徒出陣

S18.1工場図面

B29空襲の日々

物量を誇る米・英軍の反撃は着々と功を奏し、昭和18年、日本軍がガナルカタル島より撤退したのを境として、日本は次第に窮地に落ち追い詰められた。ヨーロッパでは、独・伊両国が連合軍に敗れ、独のヒットラー政権、伊のムッソリーニ政権は壊滅した。太平洋では、日本の連合艦隊は全滅し、昭和19年に入ると、サイパン島を基地とする米軍B29の本土空襲により、東京・大阪をはじめ、日本の主要都市の大部分は廃墟と化してしまった。国家の兵器廠たる役割を担ってきた板橋に対する空襲は昭和19年12月3日以降翌年の8月10日までの合計13回におよんだ。B29の来襲は日に日に増え、空襲警報のサイレンが鳴る度に、人々は食事も仕事もそのままにして防空頭巾をかぶり防空壕に飛び込んだ。

昭和20年4月13日には352機もの来襲機が飛来し、板橋1~10丁目、志村清水町、上板橋町、志村前野町の区域全体に爆弾、焼夷弾2100tが雨霰のごとくふりそそぎ、陸軍第二造兵廠他多数の軍需工場や日本大学病院、板橋養育院、区役所などを含む8000軒もの家屋が焼失した。

清水稲荷のそばにあった周の自宅もこのときの焼夷弾が屋根を突き破って燃え上がり全焼した。いきなりゴオーッともザザザアーとも表現し得ないようなものすごい音が闇を裂いて降ってきて、一瞬で町は火の海となった。やっとのことで逃げ出して工場の消火に走った、翌日家に戻ってみると一帯は一面の灰になり、柱一本も残っていない、六角形をした焼夷弾の残骸だけが数本地面に突き刺っていた。

志村前野町にも焼夷弾が降ったが幸いなことに特殊金属圧延工業所の被害は軽微であった。周は妻のハツを福井の子供達のところに疎開させ、次男の侑次と二人、事務所に併設した独身寮を本拠と定め移り住んだ。やっとのことで手に入れた材料を空襲の間をぬってリヤカーで工場へ運び込み、電休日が増えていく中で、たった一人になっても圧延機を回し続けた。防火用水を各所に用意し、あらゆる工夫をこらした防火体制を整え、歯を食いしばって空襲から工場を守り耐え抜いたのである。そうこうするうちに原材料も全く手に入らなくなり、圧延機はとうとう止まってしまった。そこで今度は金属製の弁当箱などを仕入れては、福井へ運んでは売って食料に代え、東京に持ち帰えることを始めた。そのころには中学生となったサエ子も鯖江の軍需工場に勤労動員され、旋盤でボルトの穴開け作業などをしていた、子供心にもこんなんじゃ飛行機落っこちちゃうと思いながら作業をしていたという。それを知った周は、そんなことしないでもよいといってさっさと子供達に学校をやめさせた。

昭和20年8月、ついに広島・長崎に原爆が投下され、8月15日正午、昭和天皇の玉音放送により国民及び陸海軍にポツダム宣言の受諾と無条件降伏の決定が伝えられた。玉音放送に耳をすませていた周は、特殊金属圧延工業所は無傷だったこと、家族も皆無事であったこと、明日には何が待っているかまったくわからなかったが、ともかくこの戦争を生き抜いたことにほっとし、もう空襲の心配をしないでもよいことに安堵した。

昭和20年4月13日には352機もの来襲機が飛来し、板橋1~10丁目、志村清水町、上板橋町、志村前野町の区域全体に爆弾、焼夷弾2100tが雨霰のごとくふりそそぎ、陸軍第二造兵廠他多数の軍需工場や日本大学病院、板橋養育院、区役所などを含む8000軒もの家屋が焼失した。

清水稲荷のそばにあった周の自宅もこのときの焼夷弾が屋根を突き破って燃え上がり全焼した。いきなりゴオーッともザザザアーとも表現し得ないようなものすごい音が闇を裂いて降ってきて、一瞬で町は火の海となった。やっとのことで逃げ出して工場の消火に走った、翌日家に戻ってみると一帯は一面の灰になり、柱一本も残っていない、六角形をした焼夷弾の残骸だけが数本地面に突き刺っていた。

志村前野町にも焼夷弾が降ったが幸いなことに特殊金属圧延工業所の被害は軽微であった。周は妻のハツを福井の子供達のところに疎開させ、次男の侑次と二人、事務所に併設した独身寮を本拠と定め移り住んだ。やっとのことで手に入れた材料を空襲の間をぬってリヤカーで工場へ運び込み、電休日が増えていく中で、たった一人になっても圧延機を回し続けた。防火用水を各所に用意し、あらゆる工夫をこらした防火体制を整え、歯を食いしばって空襲から工場を守り耐え抜いたのである。そうこうするうちに原材料も全く手に入らなくなり、圧延機はとうとう止まってしまった。そこで今度は金属製の弁当箱などを仕入れては、福井へ運んでは売って食料に代え、東京に持ち帰えることを始めた。そのころには中学生となったサエ子も鯖江の軍需工場に勤労動員され、旋盤でボルトの穴開け作業などをしていた、子供心にもこんなんじゃ飛行機落っこちちゃうと思いながら作業をしていたという。それを知った周は、そんなことしないでもよいといってさっさと子供達に学校をやめさせた。

昭和20年8月、ついに広島・長崎に原爆が投下され、8月15日正午、昭和天皇の玉音放送により国民及び陸海軍にポツダム宣言の受諾と無条件降伏の決定が伝えられた。玉音放送に耳をすませていた周は、特殊金属圧延工業所は無傷だったこと、家族も皆無事であったこと、明日には何が待っているかまったくわからなかったが、ともかくこの戦争を生き抜いたことにほっとし、もう空襲の心配をしないでもよいことに安堵した。

預金封鎖のなかでの建築

終戦を迎えたものの、日本経済は激しいインフレに見舞われ、国民生活は極度に窮乏化し、1935年の卸売物価水準を基準とすると終戦時には3.5倍にもなった。

周はそんな世の中の動きに不安を覚えていた。資金を将来に向けた資産に替えておこうと考え、できるかぎり資材を購入するとともに秋にはいち早く住宅建築の準備にとりかかった。世の中はハイパーインフレの最中ではあったが、常に最高のものを目指してきた周は最高の材料を集めることにこだわった。建築を始めるにあたってまだ山に生えている檜を一山分買ってまず木材を押さえ、その他の建築資材や電気資材・設備もすべて発注し、庭石用の銘石を金に換えたい旧家から集めた。どれも現在ではとても手に入らぬ逸材であった。

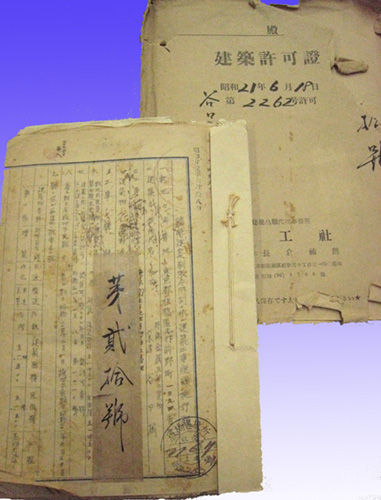

昭和20年12月26日に罹災焼失したるを以て本家屋を新築し居住せんとするものとし、東京都板橋区志村前野町1394・1395番地(新番地111番地)に建築許可申請をした。

昭和21年2月16日土曜日の夕刻、政府はラジオにて金融緊急措置を突然発表した。周は不安が的中してしまったことを知った、これまでできるかぎり資金を分散したり、資産に替えたりしてはきたものの、ついに来るべきものが来たかと覚悟した。

翌日には法令が公布され、5円以上の日本銀行券を預金、あるいは貯金、金銭信託として強制的に金融機関に預入させ、既存の預金とともに封鎖のうえ、生活費や事業費などに限って新銀行券による払い出しを認める(いわゆる「新円切り替え」)という非常措置が実施された。預金を封鎖したことで、個人の財産を把握し財産調査を行い、10万円を越える資産に対しては25%~最大90%までの財産税をかられたが、預金の封鎖が解除されたときには、交換期限はとうに過ぎていて多くの国民の蓄えは消滅した。

さらに1946年5月には臨時建築制限令が発令され、それによって不要不急の建築は禁止されるとともに、住宅の床面積は一五坪(四九・五m2)に制限された。しかし、周はあらゆる苦難をくじけることなく自らの精神力と行動力で次々に突破し、様々な苦難の末、周の執念はついに昭和21年秋に家屋を完成させた。

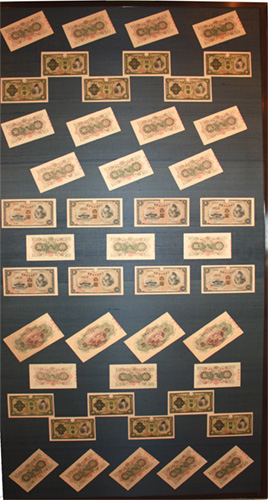

すべて檜の正目材を使用した柱や天井、欅の一枚板の床板や廊下、銘木の床柱や框、水洗トイレ、完全電化の台所、白い大理石の浴槽、湯も電気で沸かした。イタリア産大理石の暖炉、寄せ木の床、換気を良くするため床下は1m近くあり天井裏は立って歩けるほどの高さがあった。各地から集めた何十トンもの銘石を庭に据えつけるために鉄板の上を滑らせて運んだという。とはいえ周も預金封鎖によって大打撃を被った、使えなくなった多量の旧紙幣は恨みをこめて金屏風の裏に表装し記念とすることにした。

最高の物を作りたい、最高の物の価値はいつの世も変わらないというのが、周の信念であった。

長い月日がたった今も、周の建てたこの家屋は『さやの湯処の柿天舎』として保存され、当時の面影、周の考えた本物の価値を伝えている。

周はそんな世の中の動きに不安を覚えていた。資金を将来に向けた資産に替えておこうと考え、できるかぎり資材を購入するとともに秋にはいち早く住宅建築の準備にとりかかった。世の中はハイパーインフレの最中ではあったが、常に最高のものを目指してきた周は最高の材料を集めることにこだわった。建築を始めるにあたってまだ山に生えている檜を一山分買ってまず木材を押さえ、その他の建築資材や電気資材・設備もすべて発注し、庭石用の銘石を金に換えたい旧家から集めた。どれも現在ではとても手に入らぬ逸材であった。

昭和20年12月26日に罹災焼失したるを以て本家屋を新築し居住せんとするものとし、東京都板橋区志村前野町1394・1395番地(新番地111番地)に建築許可申請をした。

昭和21年2月16日土曜日の夕刻、政府はラジオにて金融緊急措置を突然発表した。周は不安が的中してしまったことを知った、これまでできるかぎり資金を分散したり、資産に替えたりしてはきたものの、ついに来るべきものが来たかと覚悟した。

翌日には法令が公布され、5円以上の日本銀行券を預金、あるいは貯金、金銭信託として強制的に金融機関に預入させ、既存の預金とともに封鎖のうえ、生活費や事業費などに限って新銀行券による払い出しを認める(いわゆる「新円切り替え」)という非常措置が実施された。預金を封鎖したことで、個人の財産を把握し財産調査を行い、10万円を越える資産に対しては25%~最大90%までの財産税をかられたが、預金の封鎖が解除されたときには、交換期限はとうに過ぎていて多くの国民の蓄えは消滅した。

さらに1946年5月には臨時建築制限令が発令され、それによって不要不急の建築は禁止されるとともに、住宅の床面積は一五坪(四九・五m2)に制限された。しかし、周はあらゆる苦難をくじけることなく自らの精神力と行動力で次々に突破し、様々な苦難の末、周の執念はついに昭和21年秋に家屋を完成させた。

すべて檜の正目材を使用した柱や天井、欅の一枚板の床板や廊下、銘木の床柱や框、水洗トイレ、完全電化の台所、白い大理石の浴槽、湯も電気で沸かした。イタリア産大理石の暖炉、寄せ木の床、換気を良くするため床下は1m近くあり天井裏は立って歩けるほどの高さがあった。各地から集めた何十トンもの銘石を庭に据えつけるために鉄板の上を滑らせて運んだという。とはいえ周も預金封鎖によって大打撃を被った、使えなくなった多量の旧紙幣は恨みをこめて金屏風の裏に表装し記念とすることにした。

最高の物を作りたい、最高の物の価値はいつの世も変わらないというのが、周の信念であった。

長い月日がたった今も、周の建てたこの家屋は『さやの湯処の柿天舎』として保存され、当時の面影、周の考えた本物の価値を伝えている。

旧紙幣

建築許可証

買い出しと闇市

満州事変以来15年に及ぶ戦争は終止符を打ったが、戦争中から引き続いていた食糧難はますます激烈となり、いっそう深刻の度を増した。その上さらに20年産の米は天候不良、労力不足、生産資材の欠乏という悪条件が重なり、収穫量は平年の60%と史上空前の大凶作となった。そのため昭和21年8月には主食の遅配・欠配が目立ち始め、東京ではそれが17日分にも及び、区民の台所は大打撃を受けた。日本人の大部分は、発狂寸前の飢餓状態にまで追い込まれていた。

特殊金属圧延工業所でも食糧難は深刻であった。配給は、遅配、欠配が常習化してゆき、買い出しや闇市、自家栽培の野菜に頼らざるを得なかった。戦後の混乱期は食糧確保につきた。周は仕入れ販売の激務の間隙を縫って、食糧確保のためにリュックを背負って各地をとび歩いた。自分のことはともかく、独身の工員寮の若い食べ盛りの社員のために、少しでも腹にたまるものを見つけてやりたいという一念からであった。

とはいえ、関東大震災の後、川をせき止めるように浮かぶふくらんだ多数の死体の記憶が脳裏に焼き付いていて、どうしてもよどんだ川で魚を取ることはできなかった。福井の山中で雉や鴨を撃っては、味噌漬けにして東京に運んだり、区内の農家から芋などを手に入れたり、会社の空き地で陸稲、薩摩芋やカボチャ、里芋、大根などの野菜を作り葉やつるまで余さず食料にした。

人々は餓死をまぬがれるため「かつぎ屋」から闇の食糧を買ったり、東京近郊の農村へ買出しに走り回わった。戦時下の主食だったイモ類の名産地、川越方面へ向かうために、人々は東上線の電車に殺到した。それから東上線の電車を、誰かれとなく「イモ電車」と呼ぶようになった。また、寄居方面からは主に炭を運んだが、真っ黒な炭を電車内に積み上げて走る電車を、人々は「カラス電車」と呼んだ。

戸田橋と白子川の端のたもとには検問所があり、買い出しのねぎ、菜っ葉類は見逃してはくれたものの、芋や米の取り締まりは厳しかった。大切にしてきた着物や衣類と代えてやっとのことで持ち帰った芋や米を統制品違反として、没収され泣き崩れる人の姿が数多く見られた。それゆえ取り締まりの対象にならない板橋区内産の芋は貴重で赤塚、成増の農家には沢山の区民が足を運んだ。

闇市は空襲で焼け野原となった板橋駅前に最初に出来、しかも規模が大きかった。大山駅、中板橋駅、常盤台駅等の東上線沿いと志村坂上にも小さな闇市が開かれたが、いずれも昭和24年以降に縮小、解体している。区民がもっとも利用した闇市は池袋駅周辺だった。池袋駅一帯も焼け野原となったが、山手線が通り、赤羽線、武蔵野鉄道(現西武池袋線)、東武東上線の終点でもあり、交通の要所だった。しかも武蔵野鉄道や東上線の沿線は戦災に遭わなかったところが多く、買出し客が両線起点の池袋へ殺到した事や東上線沿線の成増、朝霞には進駐軍の基地があり、豊富な米軍の闇物資が池袋には集まりやすかった。これらの条件があって池袋は典型的な闇市が形成される街となった。闇市に漂う何ともいえないたくましい食物の臭い、やみ雑炊やごった煮、焼きそばやバクダン焼酎、ふかしパンや芋あん汁粉の臭いの中に明日の日本を創るエネルギーの源泉が蓄えられていた。

特殊金属圧延工業所でも食糧難は深刻であった。配給は、遅配、欠配が常習化してゆき、買い出しや闇市、自家栽培の野菜に頼らざるを得なかった。戦後の混乱期は食糧確保につきた。周は仕入れ販売の激務の間隙を縫って、食糧確保のためにリュックを背負って各地をとび歩いた。自分のことはともかく、独身の工員寮の若い食べ盛りの社員のために、少しでも腹にたまるものを見つけてやりたいという一念からであった。

とはいえ、関東大震災の後、川をせき止めるように浮かぶふくらんだ多数の死体の記憶が脳裏に焼き付いていて、どうしてもよどんだ川で魚を取ることはできなかった。福井の山中で雉や鴨を撃っては、味噌漬けにして東京に運んだり、区内の農家から芋などを手に入れたり、会社の空き地で陸稲、薩摩芋やカボチャ、里芋、大根などの野菜を作り葉やつるまで余さず食料にした。

人々は餓死をまぬがれるため「かつぎ屋」から闇の食糧を買ったり、東京近郊の農村へ買出しに走り回わった。戦時下の主食だったイモ類の名産地、川越方面へ向かうために、人々は東上線の電車に殺到した。それから東上線の電車を、誰かれとなく「イモ電車」と呼ぶようになった。また、寄居方面からは主に炭を運んだが、真っ黒な炭を電車内に積み上げて走る電車を、人々は「カラス電車」と呼んだ。

戸田橋と白子川の端のたもとには検問所があり、買い出しのねぎ、菜っ葉類は見逃してはくれたものの、芋や米の取り締まりは厳しかった。大切にしてきた着物や衣類と代えてやっとのことで持ち帰った芋や米を統制品違反として、没収され泣き崩れる人の姿が数多く見られた。それゆえ取り締まりの対象にならない板橋区内産の芋は貴重で赤塚、成増の農家には沢山の区民が足を運んだ。

闇市は空襲で焼け野原となった板橋駅前に最初に出来、しかも規模が大きかった。大山駅、中板橋駅、常盤台駅等の東上線沿いと志村坂上にも小さな闇市が開かれたが、いずれも昭和24年以降に縮小、解体している。区民がもっとも利用した闇市は池袋駅周辺だった。池袋駅一帯も焼け野原となったが、山手線が通り、赤羽線、武蔵野鉄道(現西武池袋線)、東武東上線の終点でもあり、交通の要所だった。しかも武蔵野鉄道や東上線の沿線は戦災に遭わなかったところが多く、買出し客が両線起点の池袋へ殺到した事や東上線沿線の成増、朝霞には進駐軍の基地があり、豊富な米軍の闇物資が池袋には集まりやすかった。これらの条件があって池袋は典型的な闇市が形成される街となった。闇市に漂う何ともいえないたくましい食物の臭い、やみ雑炊やごった煮、焼きそばやバクダン焼酎、ふかしパンや芋あん汁粉の臭いの中に明日の日本を創るエネルギーの源泉が蓄えられていた。