戦後発展期

特殊金属工業株式会社に改組

特殊金属工業株式会社に改組

終戦となったものの、人手はなく調達、製造、販売と周一人で駆けずり回わらなければならなかった。

だれもいなくて、サエ子が志村坂上の第一銀行へ使いに出されたことがあった。びっくりしたのは銀行で、子供が一人で大金を持って帰るのは危ないと思ったのか、支店長が直々に会社まで付き添って来てくれたという。

ある日のこと、突然MPがやって来て、ずかずかと土足のまま事務所に上がり込んだ。早口の詰問と怒声になんのことやら分からないうちに、拳が飛んで来て目がくらむほど殴られ周の口から血が滴った。結局、MPはそのまま帰って行ったが、その横暴さに周は悔しくてたまらなかった。その時、要求されたに違いない戦前戦時中の資料などはなかった、というのも終戦前夜参謀本部から軍関係の資料はすべて焼却するようにとの命令が出されたからである。関係工場の各所で書類を焼く光景が8月16、17日まで続き、その残り火は数日間消えなかったといわれている。

終戦後の混乱期、あまりの忙しさとたった一人で何人もの従業員の生活を支える重責に、さしもの周もそれまでの陽気な周とはだんだん変わっていった。

1947年(昭和22年)に入っては米国の日本に対する政策転換やガリオア援助などにより経済再建の途が多少開かれるようになった。また復興金融公庫の発足によって石炭・鉄鋼などの生産が漸増して、鉱工業生産は暫く戦前の5割まで復調した。9月には労働基準法、独占禁止法が公布された。

終戦から1年半たった1947年(昭和22年)2月5日、消息不明となっていた元陸軍中尉の長男栄一が南スマトラのバレンバンから佐世保に復員した。これに力を得て、周は将来のために優秀な人材を集めることを考えた。また昭和22年4月3日、磨帯鋼の製造上の圧延機の設計並びに製品の精度向上等に対する功労によって周は日本鐵工協会より香村賞(技術功績賞)を贈られた。その時の旧百円紙幣の入ったのし袋と賞状は、永らく周の文箱の中に保存されていたが、今はもうない。

創業から8年を経て、年毎に安定した利益をあげることが出来るようになった特殊金属圧延工業所は、工場の業績も定まった1948年(昭和23年)5月28日、資本金150万円の法人組織に改組し、商号も『特殊金属工業株式会社』と改めた。数え15で一人東京に出てきた谷口周もいつしか46歳となっていた。

小豆沢の凸版印刷板橋工場では終戦の年の12月には組合結成大会が開催され、20割の増給を要求してストライキに突入した。周辺の会社が労働運動に明け暮れるのを横目でみながら、特殊金属工業株式会社は工場、設備の増設を続け、1948年(昭和23年)には戦後東京都鉄骨建築第1号となる焼鈍工場を建設した。大根畑の中に見上げるほど高い鉄骨骨組みが突如出現した。鉄骨を支える基礎は地震にも耐えるようにしっかり作られた。この焼鈍工場は1994年(平成6年)まで46年間使用していた、商業施設を建設するため解体したときには予想を超えての頑丈な基礎に解体工事は難航した。

谷口周と社員は寸時も惜しみフル生産で特殊鋼の製造、販売にいそしんだ。昭和23年12月における特殊金属工業株式会社の社員は30名、基本給は新入社員の300円から管理職の900円であった。なお現存している履歴書は半数ほどで、残りの方々の記録は保存されていないが、その時のメンバーが、その後の特金の発展を支え、特金のノウハウの礎を築いてゆく。

だれもいなくて、サエ子が志村坂上の第一銀行へ使いに出されたことがあった。びっくりしたのは銀行で、子供が一人で大金を持って帰るのは危ないと思ったのか、支店長が直々に会社まで付き添って来てくれたという。

ある日のこと、突然MPがやって来て、ずかずかと土足のまま事務所に上がり込んだ。早口の詰問と怒声になんのことやら分からないうちに、拳が飛んで来て目がくらむほど殴られ周の口から血が滴った。結局、MPはそのまま帰って行ったが、その横暴さに周は悔しくてたまらなかった。その時、要求されたに違いない戦前戦時中の資料などはなかった、というのも終戦前夜参謀本部から軍関係の資料はすべて焼却するようにとの命令が出されたからである。関係工場の各所で書類を焼く光景が8月16、17日まで続き、その残り火は数日間消えなかったといわれている。

終戦後の混乱期、あまりの忙しさとたった一人で何人もの従業員の生活を支える重責に、さしもの周もそれまでの陽気な周とはだんだん変わっていった。

1947年(昭和22年)に入っては米国の日本に対する政策転換やガリオア援助などにより経済再建の途が多少開かれるようになった。また復興金融公庫の発足によって石炭・鉄鋼などの生産が漸増して、鉱工業生産は暫く戦前の5割まで復調した。9月には労働基準法、独占禁止法が公布された。

終戦から1年半たった1947年(昭和22年)2月5日、消息不明となっていた元陸軍中尉の長男栄一が南スマトラのバレンバンから佐世保に復員した。これに力を得て、周は将来のために優秀な人材を集めることを考えた。また昭和22年4月3日、磨帯鋼の製造上の圧延機の設計並びに製品の精度向上等に対する功労によって周は日本鐵工協会より香村賞(技術功績賞)を贈られた。その時の旧百円紙幣の入ったのし袋と賞状は、永らく周の文箱の中に保存されていたが、今はもうない。

創業から8年を経て、年毎に安定した利益をあげることが出来るようになった特殊金属圧延工業所は、工場の業績も定まった1948年(昭和23年)5月28日、資本金150万円の法人組織に改組し、商号も『特殊金属工業株式会社』と改めた。数え15で一人東京に出てきた谷口周もいつしか46歳となっていた。

小豆沢の凸版印刷板橋工場では終戦の年の12月には組合結成大会が開催され、20割の増給を要求してストライキに突入した。周辺の会社が労働運動に明け暮れるのを横目でみながら、特殊金属工業株式会社は工場、設備の増設を続け、1948年(昭和23年)には戦後東京都鉄骨建築第1号となる焼鈍工場を建設した。大根畑の中に見上げるほど高い鉄骨骨組みが突如出現した。鉄骨を支える基礎は地震にも耐えるようにしっかり作られた。この焼鈍工場は1994年(平成6年)まで46年間使用していた、商業施設を建設するため解体したときには予想を超えての頑丈な基礎に解体工事は難航した。

谷口周と社員は寸時も惜しみフル生産で特殊鋼の製造、販売にいそしんだ。昭和23年12月における特殊金属工業株式会社の社員は30名、基本給は新入社員の300円から管理職の900円であった。なお現存している履歴書は半数ほどで、残りの方々の記録は保存されていないが、その時のメンバーが、その後の特金の発展を支え、特金のノウハウの礎を築いてゆく。

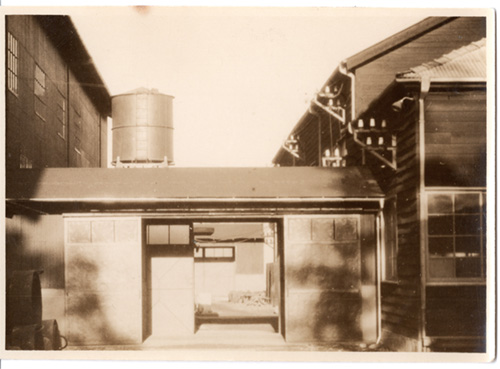

昭和23年焼鈍工場建設

昭和23年の記憶

戦争の苦難を乗り越え、様々な背景を持った方々が特金に集まってきた。普通鋼、特殊鋼の注文は引きも切らず、完全な売り手市場で、客は先を争って現金を持って買いに来てはコイルをリヤカーに乗せて帰っていったという。

特殊金属株式会社がスタートした直後の、1948年(昭和23年)6月28日16時13分、戦後復興間もない福井をマグニチュード7.1の激震が襲った。現在特金の福井ロジスティックがある坂井郡丸岡町を震源地とする直下型地震で、死者、行方不明者3768人と阪神・淡路大震災に次いで戦後2番目に大きい被害があった。

福井平野では、全壊率が60%を超えるなど被害は甚大だった。福井平野の地盤が弱いことと、福井市中心部では人口が密集しており、戦後復興期、建物はバラックが多く、不安定な構造だったためにかなりの建物が倒壊した。震源地直近の丸岡城の天守閣の一層が土台上に落下。第一、第二層は石垣の下に散乱し、丘の上にあった丸岡町のシンボルが影も形もなくなった。

翌年の1949年(昭和24年)に栄一の妻となる谷口春海はこのとき福井市内で地震にあった。裁縫をして廊下に座っているとき、突き上げるような激しい揺れと同時に大音響をたてて家が倒壊した。倒れてきた柱と柱の間で運良く屋根の下敷きにならずにすんだが、もうもうたる土埃にむせかえり、助けを呼ぼうにも声が出せなかった。わき上がる恐怖を押さえ、やっとの思いで障子の桟を一本ずつ折ってはい出してきた春海の目に映った町並みは無残そのものであった。それまであったはずの家という家はすべて土煙の下に消えていた。一緒にいた友人二人は崩れてきた屋根と瓦の下に閉じ込められ、掘り起こして助け出すのに大勢の人の手を借りなければならなかった。悪いことに梅雨の最中でそれから何日も雨が降り続き、畳も家具もなにもかもが腐って使えなくなってしまった。周が老母に建てた家も倒壊した。周は地震の知らせを受けるとすぐに救援物資をかき集めて福井に駆けつけた。関東大震災の経験がものをいい、災害復旧に一早く取りかかり、新しい家をすぐに手配した。

特殊金属株式会社がスタートした直後の、1948年(昭和23年)6月28日16時13分、戦後復興間もない福井をマグニチュード7.1の激震が襲った。現在特金の福井ロジスティックがある坂井郡丸岡町を震源地とする直下型地震で、死者、行方不明者3768人と阪神・淡路大震災に次いで戦後2番目に大きい被害があった。

福井平野では、全壊率が60%を超えるなど被害は甚大だった。福井平野の地盤が弱いことと、福井市中心部では人口が密集しており、戦後復興期、建物はバラックが多く、不安定な構造だったためにかなりの建物が倒壊した。震源地直近の丸岡城の天守閣の一層が土台上に落下。第一、第二層は石垣の下に散乱し、丘の上にあった丸岡町のシンボルが影も形もなくなった。

翌年の1949年(昭和24年)に栄一の妻となる谷口春海はこのとき福井市内で地震にあった。裁縫をして廊下に座っているとき、突き上げるような激しい揺れと同時に大音響をたてて家が倒壊した。倒れてきた柱と柱の間で運良く屋根の下敷きにならずにすんだが、もうもうたる土埃にむせかえり、助けを呼ぼうにも声が出せなかった。わき上がる恐怖を押さえ、やっとの思いで障子の桟を一本ずつ折ってはい出してきた春海の目に映った町並みは無残そのものであった。それまであったはずの家という家はすべて土煙の下に消えていた。一緒にいた友人二人は崩れてきた屋根と瓦の下に閉じ込められ、掘り起こして助け出すのに大勢の人の手を借りなければならなかった。悪いことに梅雨の最中でそれから何日も雨が降り続き、畳も家具もなにもかもが腐って使えなくなってしまった。周が老母に建てた家も倒壊した。周は地震の知らせを受けるとすぐに救援物資をかき集めて福井に駆けつけた。関東大震災の経験がものをいい、災害復旧に一早く取りかかり、新しい家をすぐに手配した。

圧延の神様有賀厚氏

昭和24年の特金

特殊金属工業株式会社の朝は6:55にサイレンが鳴り響き、元田工場長の朝礼で始まった。元田工場長は昭和15年の創業から周と行動を共にしてきており、周の経営方針は十分に理解していた。仕事に対しては大変厳しく元田元帥と呼ばれていた。補佐役の羽賀氏は新潟県の出身で温厚な人柄から二吉親分と慕われていた。

7:00作業開始、昼食の休憩は30分で15:30の終業であった。その後30分休憩して、殆どの人がそのまま2時間残業をした、夜勤者との交代時間まで残業する人も少なくなかった。夜勤は19:00~朝の4:00で休憩は1時間で、通常7:00の交代まで残業をした。

切断したそばから製品は飛ぶように売れていき、仕事は大忙しで全員一丸となって働いた。会社の出発当初から、社長も社員もない、経営者が常に陣頭指揮で、第一線に立って皆と一緒に働くという方針で、経営に対する周の考え方とその実践は始終一貫していた。ほとんどが特殊鋼で、当時の製品用途は剃刀、ペン先、ゼンマイ、メリヤス、バンドソー用だった。

原則毎週日曜日は公休だったが、殆どの人が月2回ぐらい日曜出勤をした。時間外勤務はすべて法定通りの割増賃金が支払われたので、従業員の給与は多額であった。周は従業員が板橋で一番の高給と誇れる会社を目指した。仕事は厳しい、しかし労働の対価は従業員へしっかり払うというのが周の鉄則であったので、いついかなる時も給与が遅延したり、カットされたりすることはなかった。盆と正月の休暇はそれぞれ一週間あった。仕事をするときは集中し、休むときはきちんと休むという周の考えからだった。当時珍しかった長い休みは帰郷したときなど周囲からうらやましがられたという。

厚生年金の前身は、昭和17年(1942年)にはじまった労働者年金保険で、男性だけが対象とされていたが、2年後の昭和19年(1944年)に厚生年金保険と名称変更となり、女性も保険の対象となった。制度の始まった昭和17年1月1日から特殊金属圧延工業所は加入しており、昭和17年6月1日の加入者数は40人だったという。以来従業員の生活保障のため、厚生年金、健康保険、労災保険、失業保険を規則どおりきちんと納め続けた。定年退職をした社員が年金をもらうようになって、年金支給額が最高額であるということに初めて気づき驚いたり、喜んだりしたという。

当時の作業服装は曲がるように切れ込みの入った木底に畳表を貼った雪駄、黒足袋、ズボンと危険防止のための長袖シャツ着用が義務とされ、腕には手甲を巻き、3本指のボロ手、切断作業には軍手を使用、頭には汗が落ちないように手ぬぐいを巻いた。前掛けは機械に巻き込まれる危険性が高いと言うことで使用禁止であった。

工場内は整理整頓清潔が第一のモットーとされた。僅かな塵といえども鏡のような精密仕上げには重大な疵を呼ぶ原因となる。そこで、その防止のため、床面を頑丈なコンクリート打ちにし、通路は9mm、機械周りは12mmの厚い鉄板を隅から隅まで敷き詰め、運搬上の便宜と、防塵防湿と両面に役立てた。鉄板は錆を防ぐため油で清掃されていて滑りやすかったが、裏がゴムのものより雪駄のほうが滑りにくかったという。

コイルは重い物でも80Kgほどしかなかったので、ちょっとした移動は台車を使わずに手で転がしたものだった。その時結金がきちんと側面でなされておらずに、コイルの表にあったりするとその結び目が障害になってうまく転がらないだけでなく、転がしている最中にコイルが倒れる危険性もあった。熟練者となるとコイルを二つ同時に鉄板の真ん中の背の部分で工場から工場へ30mも上手に転がしたものだった。また60Kgぐらいまでならば作業台に手で持ち上げた。鉄板は夏気温が高くなると膨張して真ん中がせりあがり、気温が下がるとまた平らにもどった。鉄板と鉄板は溶接でつながれていて膨張と収縮を繰り返しているうちに、夜中にバーンとすさまじい音をたてて溶接部分が破断し、それとは知らない夜勤者をギョとさせたものだった。圧延時のバフ鳴りがまるで怪獣が吠えるようなギャーッというすさまじい騒音をたててあたり一帯に響き渡り、夜中など周囲の家に迷惑をかけた。

昭和23年には板橋銭湯組合の加盟銭湯は25軒で、志村地区には8軒あった、料金は大人10円、中人8円、小人5円で洗髪料10円だった。付近には常磐湯と前野湯があったが特金には風呂場があり、作業が終わると皆で風呂に入って疲れを癒したものだった。

昭和24年には公募によってその後の特金を支えることになる技術陣が入社した。

藤沢寛二氏は早稲田大学理工学部機械工業科を卒業し、昭和24年4月に29歳で入社。後に、特金の機械設計担当取締役、監査役をされ昭和63年12月に退社された。温厚な学者肌の人で皆から『先生』と呼ばれ親しまれ、氏の塑性加工理論は特金の技術の基礎となった。松本鴻氏は早稲田大学理工学部応用金属科卒、昭和24年3月に23歳の新卒入社、飄々とした人柄の研究者だった。教育熱心で現場の人達にも理解できるようにやさしく指導した。その後技術担当取締役となって活躍されたが、惜しいことに在職中の昭和61年7月に病死された。

この年、低速四段圧延機一基を増設した。昭和24年の9月7日朝、特金近くの志村中台950にあった東京協同火薬庫で6tの火薬が大音響とともに大爆発、周囲2kmの1200軒に被害を及ぼし、52人の負傷者がでた。この火薬庫は八社が協同で使用していたため3億円といわれる被害に対する責任の所在が問題となった。東洋防水、山之内製薬、富士紙器、旭化成等の工場が被災し、操業不能となった工場もあったが、幸いなことに特金と従業員には被害はなかった。

7:00作業開始、昼食の休憩は30分で15:30の終業であった。その後30分休憩して、殆どの人がそのまま2時間残業をした、夜勤者との交代時間まで残業する人も少なくなかった。夜勤は19:00~朝の4:00で休憩は1時間で、通常7:00の交代まで残業をした。

切断したそばから製品は飛ぶように売れていき、仕事は大忙しで全員一丸となって働いた。会社の出発当初から、社長も社員もない、経営者が常に陣頭指揮で、第一線に立って皆と一緒に働くという方針で、経営に対する周の考え方とその実践は始終一貫していた。ほとんどが特殊鋼で、当時の製品用途は剃刀、ペン先、ゼンマイ、メリヤス、バンドソー用だった。

原則毎週日曜日は公休だったが、殆どの人が月2回ぐらい日曜出勤をした。時間外勤務はすべて法定通りの割増賃金が支払われたので、従業員の給与は多額であった。周は従業員が板橋で一番の高給と誇れる会社を目指した。仕事は厳しい、しかし労働の対価は従業員へしっかり払うというのが周の鉄則であったので、いついかなる時も給与が遅延したり、カットされたりすることはなかった。盆と正月の休暇はそれぞれ一週間あった。仕事をするときは集中し、休むときはきちんと休むという周の考えからだった。当時珍しかった長い休みは帰郷したときなど周囲からうらやましがられたという。

厚生年金の前身は、昭和17年(1942年)にはじまった労働者年金保険で、男性だけが対象とされていたが、2年後の昭和19年(1944年)に厚生年金保険と名称変更となり、女性も保険の対象となった。制度の始まった昭和17年1月1日から特殊金属圧延工業所は加入しており、昭和17年6月1日の加入者数は40人だったという。以来従業員の生活保障のため、厚生年金、健康保険、労災保険、失業保険を規則どおりきちんと納め続けた。定年退職をした社員が年金をもらうようになって、年金支給額が最高額であるということに初めて気づき驚いたり、喜んだりしたという。

当時の作業服装は曲がるように切れ込みの入った木底に畳表を貼った雪駄、黒足袋、ズボンと危険防止のための長袖シャツ着用が義務とされ、腕には手甲を巻き、3本指のボロ手、切断作業には軍手を使用、頭には汗が落ちないように手ぬぐいを巻いた。前掛けは機械に巻き込まれる危険性が高いと言うことで使用禁止であった。

工場内は整理整頓清潔が第一のモットーとされた。僅かな塵といえども鏡のような精密仕上げには重大な疵を呼ぶ原因となる。そこで、その防止のため、床面を頑丈なコンクリート打ちにし、通路は9mm、機械周りは12mmの厚い鉄板を隅から隅まで敷き詰め、運搬上の便宜と、防塵防湿と両面に役立てた。鉄板は錆を防ぐため油で清掃されていて滑りやすかったが、裏がゴムのものより雪駄のほうが滑りにくかったという。

コイルは重い物でも80Kgほどしかなかったので、ちょっとした移動は台車を使わずに手で転がしたものだった。その時結金がきちんと側面でなされておらずに、コイルの表にあったりするとその結び目が障害になってうまく転がらないだけでなく、転がしている最中にコイルが倒れる危険性もあった。熟練者となるとコイルを二つ同時に鉄板の真ん中の背の部分で工場から工場へ30mも上手に転がしたものだった。また60Kgぐらいまでならば作業台に手で持ち上げた。鉄板は夏気温が高くなると膨張して真ん中がせりあがり、気温が下がるとまた平らにもどった。鉄板と鉄板は溶接でつながれていて膨張と収縮を繰り返しているうちに、夜中にバーンとすさまじい音をたてて溶接部分が破断し、それとは知らない夜勤者をギョとさせたものだった。圧延時のバフ鳴りがまるで怪獣が吠えるようなギャーッというすさまじい騒音をたててあたり一帯に響き渡り、夜中など周囲の家に迷惑をかけた。

昭和23年には板橋銭湯組合の加盟銭湯は25軒で、志村地区には8軒あった、料金は大人10円、中人8円、小人5円で洗髪料10円だった。付近には常磐湯と前野湯があったが特金には風呂場があり、作業が終わると皆で風呂に入って疲れを癒したものだった。

昭和24年には公募によってその後の特金を支えることになる技術陣が入社した。

藤沢寛二氏は早稲田大学理工学部機械工業科を卒業し、昭和24年4月に29歳で入社。後に、特金の機械設計担当取締役、監査役をされ昭和63年12月に退社された。温厚な学者肌の人で皆から『先生』と呼ばれ親しまれ、氏の塑性加工理論は特金の技術の基礎となった。松本鴻氏は早稲田大学理工学部応用金属科卒、昭和24年3月に23歳の新卒入社、飄々とした人柄の研究者だった。教育熱心で現場の人達にも理解できるようにやさしく指導した。その後技術担当取締役となって活躍されたが、惜しいことに在職中の昭和61年7月に病死された。

この年、低速四段圧延機一基を増設した。昭和24年の9月7日朝、特金近くの志村中台950にあった東京協同火薬庫で6tの火薬が大音響とともに大爆発、周囲2kmの1200軒に被害を及ぼし、52人の負傷者がでた。この火薬庫は八社が協同で使用していたため3億円といわれる被害に対する責任の所在が問題となった。東洋防水、山之内製薬、富士紙器、旭化成等の工場が被災し、操業不能となった工場もあったが、幸いなことに特金と従業員には被害はなかった。

昭和24年工場正門

昭和25年 朝鮮特需

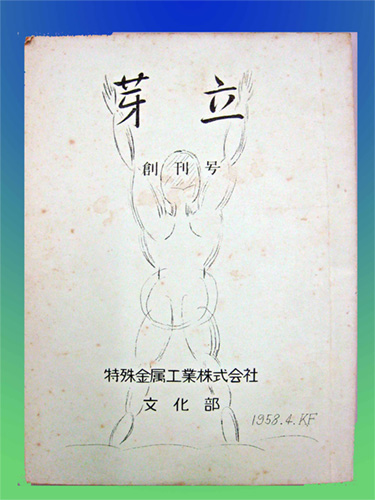

昭和25年(1950年)5月、特殊金属工業株式会社は創立10周年記念を迎えた。周は働くときは寝食を忘れてとことん仕事に没頭する、しかし楽しむときはそれこそ人一倍豪快に楽しむという人だったので、戦時中、戦後の苦しい時代を血の滲むような努力を重ね、育ててきた特金の10年を想うと感激ひとしおだったに違いない。おそらく周は社員のこれまでの働きをねぎらい盛大な10周年記念の宴を開いたに違いないが、残念ながらその時の記録は残っていない。昭和32年に創刊した特殊金属工業株式会社の文化部編集の『芽立』という小冊子の第四号(昭和35年5月15日発行)に創業当時の特金の様子が掲載されていたので、原文のまま紹介しよう。

会社の創立(抜粋)

昭和15年の5月に板橋区も北の荒涼たる薮と畠の中に先ず、此の事業の一歩が当時の圧延加工技術と多年の経験と立地条件に基づいて慎重に進められ戦時の重要なる精密バネ板材料の原料特殊磨帯鋼と磨帯鋼の生産が開始された。当時は資材の不足と人員の不足等とのあらゆる悪条件下に如何に良いものをより多く作るための努力が傾注せられ少ない資材で合理的な生産機械で優良品を作るための環境が整備されて今日の基本である運営方針と品質方針管理方式の基礎が実行されつつあった。次々と機械整備の増加と共に新しき製品への研究試作が施工され、特にその頃スウェーデンより輸入していたバネ用薄板は遂に当社において完成し、0.05mmの極薄物迄が生産され、その頃の国内事情に即応し大きく国家への貢献がなされたのです。

その后に終戦を迎えて当社は即時平和産業への開拓基盤を立案してその方針を実行し益々優良品の生産に拍車を掛けた。此の頃社長の多年の技術研究が実を結び昭和22年4月圧延機の設計並びに製品精度向上等に対する功労多大なるに依り香村賞を受けたのです。昭和23年株式会社の形態変更と共に有能なる人的資源の増加を得て総生産方式の中に品質管理を特に採用し着々実行を計った。

特金の昔ばなし

特金も生まれてもう20年過ぎし日の早かりしを想ふとき、時代の変遷と近代の変わりようがひしひしと身に感ぜられる。その昔四方畑に囲まれたさびしげだった特金が今は車の往来に事務所と工場との連絡にもきもを冷やすほど周りからは騒がしい会社だとおしかりを受けるし、その想いに浸りながら過ぎし日の懐かしくも亦ほのかな郷愁を感じながら今の工作の向こうは広い畠、兄貴と共にモッコで土を運び建設工事の丸太を抜いたこと、肩が大変痛かった。

夜勤の時赤いトマトや青いトマトを沢山にもらったのだが有り難うと礼をいってかじったが、後で聞けば近所からの頂き物だとはあきれた。田中家の方は薮で更衣室と工作と風呂があった。イタチが飛び込んで皆でやっつけたのをおぼえている。蛇もずいぶん大きなのがいた。八尺もあろう青大将がよくみられた。昼休みは今の見次公園が田んぼでかえるやどじょうが居たように想う。右側の営団のほうは大きなガマが沢山いた石を投げてよくつかまえにいったものだ。夜になると公園のたんばではほたるが飛んでとても東京とは想えない所。父の郷里から客が来ると、ここが東京かと変な顔をしたものだ。たんぼ、農家、畠等々あり大変に環境が良かった。坂上へよく使いにやられた。坂上に行かなければタバコ一つ買えないからだ。ある時大福を買いに行った。紙に包んであったが道が悪いので自転車から転がって落ちてしまった。シャツを脱いでこれを一つずつ拾って持って帰った。知らん顔をしていたら皆んなウマイウマイと食べてしまった。

その頃両方に坂を備えた当社は荷物の運搬は大変だった。トラックは木炭車、とても一屯以上は積めそうもない。亦今の服部時計へは一日がかりで牛車で荷を送った。トラックでも牛車でも坂の上りは仕事を止めて多勢で後押しをしたものだ。そんな工場で慰安会があり私と犬とが留守番をしたのだがあまり気味の良いものではなかった。入り口の戸がギーと自然に開かるし,人の歩くような音がコツコツ聞こえるし,余熱炉の中にもぐりこんだが、余り居心地良くない。風の音、蛙の声、そんな時やっぱり犬でも居ると心強かった。通りなどほとんど人が通らなかったようだ。

今の工作が焼鈍工場、超研磨は変電所、切断三号に四十馬力、切断二号の所には三十馬力、切断四号に今の三号切断があってカミソリを切っていた。切断五号に二十馬力、洗浄は今の屑捨場、まあ想ってみるとまだまだ沢山思い出は尽きない。日支事変から大東亜戦へと、そして敗戦復興それから今日、誠によく特金も皆さんと共に戦って今日の栄誉を築き上げたものだと想う。社長と共にその御苦労をなした高橋、元田部長、羽賀課長に最後の感謝の意を捧げます。

まだまだ先百年の大計を建てるべく皆さんと共に私も健康で頑張っていく積もりです。

記念日(創立20周年記念)を祝して

常務取締役 谷口 侑治(故 開進工業(株)会長)

特殊金属工業株式会社の滑り出しは順調だった。受注は活況を呈し、社員全員で昼夜休む暇なく圧延機を回すそばから競うように取引先は現金で買ってはコイルを運んでいった。

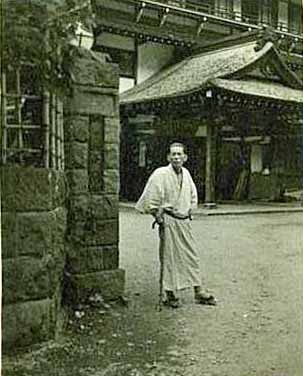

長年の過労から老母が体調を崩したので周は東京の虎ノ門病院へ入院させた。退院した時に周の自宅の庭(現 さやの湯処)で若き日の栄一と撮った記念の写真は、当時と現在の庭の造りが同じことを示している。

この夏は空梅雨で日照りが続いていたが、7月の末突然大雨が降り出し乾ききった大地をよみがえらせた、その雨とともに誕生したのが専務栄一の長女慈雨子であった。周にとって待望の初孫だった。

会社の創立(抜粋)

昭和15年の5月に板橋区も北の荒涼たる薮と畠の中に先ず、此の事業の一歩が当時の圧延加工技術と多年の経験と立地条件に基づいて慎重に進められ戦時の重要なる精密バネ板材料の原料特殊磨帯鋼と磨帯鋼の生産が開始された。当時は資材の不足と人員の不足等とのあらゆる悪条件下に如何に良いものをより多く作るための努力が傾注せられ少ない資材で合理的な生産機械で優良品を作るための環境が整備されて今日の基本である運営方針と品質方針管理方式の基礎が実行されつつあった。次々と機械整備の増加と共に新しき製品への研究試作が施工され、特にその頃スウェーデンより輸入していたバネ用薄板は遂に当社において完成し、0.05mmの極薄物迄が生産され、その頃の国内事情に即応し大きく国家への貢献がなされたのです。

その后に終戦を迎えて当社は即時平和産業への開拓基盤を立案してその方針を実行し益々優良品の生産に拍車を掛けた。此の頃社長の多年の技術研究が実を結び昭和22年4月圧延機の設計並びに製品精度向上等に対する功労多大なるに依り香村賞を受けたのです。昭和23年株式会社の形態変更と共に有能なる人的資源の増加を得て総生産方式の中に品質管理を特に採用し着々実行を計った。

特金の昔ばなし

特金も生まれてもう20年過ぎし日の早かりしを想ふとき、時代の変遷と近代の変わりようがひしひしと身に感ぜられる。その昔四方畑に囲まれたさびしげだった特金が今は車の往来に事務所と工場との連絡にもきもを冷やすほど周りからは騒がしい会社だとおしかりを受けるし、その想いに浸りながら過ぎし日の懐かしくも亦ほのかな郷愁を感じながら今の工作の向こうは広い畠、兄貴と共にモッコで土を運び建設工事の丸太を抜いたこと、肩が大変痛かった。

夜勤の時赤いトマトや青いトマトを沢山にもらったのだが有り難うと礼をいってかじったが、後で聞けば近所からの頂き物だとはあきれた。田中家の方は薮で更衣室と工作と風呂があった。イタチが飛び込んで皆でやっつけたのをおぼえている。蛇もずいぶん大きなのがいた。八尺もあろう青大将がよくみられた。昼休みは今の見次公園が田んぼでかえるやどじょうが居たように想う。右側の営団のほうは大きなガマが沢山いた石を投げてよくつかまえにいったものだ。夜になると公園のたんばではほたるが飛んでとても東京とは想えない所。父の郷里から客が来ると、ここが東京かと変な顔をしたものだ。たんぼ、農家、畠等々あり大変に環境が良かった。坂上へよく使いにやられた。坂上に行かなければタバコ一つ買えないからだ。ある時大福を買いに行った。紙に包んであったが道が悪いので自転車から転がって落ちてしまった。シャツを脱いでこれを一つずつ拾って持って帰った。知らん顔をしていたら皆んなウマイウマイと食べてしまった。

その頃両方に坂を備えた当社は荷物の運搬は大変だった。トラックは木炭車、とても一屯以上は積めそうもない。亦今の服部時計へは一日がかりで牛車で荷を送った。トラックでも牛車でも坂の上りは仕事を止めて多勢で後押しをしたものだ。そんな工場で慰安会があり私と犬とが留守番をしたのだがあまり気味の良いものではなかった。入り口の戸がギーと自然に開かるし,人の歩くような音がコツコツ聞こえるし,余熱炉の中にもぐりこんだが、余り居心地良くない。風の音、蛙の声、そんな時やっぱり犬でも居ると心強かった。通りなどほとんど人が通らなかったようだ。

今の工作が焼鈍工場、超研磨は変電所、切断三号に四十馬力、切断二号の所には三十馬力、切断四号に今の三号切断があってカミソリを切っていた。切断五号に二十馬力、洗浄は今の屑捨場、まあ想ってみるとまだまだ沢山思い出は尽きない。日支事変から大東亜戦へと、そして敗戦復興それから今日、誠によく特金も皆さんと共に戦って今日の栄誉を築き上げたものだと想う。社長と共にその御苦労をなした高橋、元田部長、羽賀課長に最後の感謝の意を捧げます。

まだまだ先百年の大計を建てるべく皆さんと共に私も健康で頑張っていく積もりです。

記念日(創立20周年記念)を祝して

常務取締役 谷口 侑治(故 開進工業(株)会長)

特殊金属工業株式会社の滑り出しは順調だった。受注は活況を呈し、社員全員で昼夜休む暇なく圧延機を回すそばから競うように取引先は現金で買ってはコイルを運んでいった。

長年の過労から老母が体調を崩したので周は東京の虎ノ門病院へ入院させた。退院した時に周の自宅の庭(現 さやの湯処)で若き日の栄一と撮った記念の写真は、当時と現在の庭の造りが同じことを示している。

この夏は空梅雨で日照りが続いていたが、7月の末突然大雨が降り出し乾ききった大地をよみがえらせた、その雨とともに誕生したのが専務栄一の長女慈雨子であった。周にとって待望の初孫だった。

芽立

命名書

昭和25年庭

昭和26年 JIS取得

日本工業規格(Japanese Industrial Standards)は、工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の答申を受けて、主務大臣が制定する工業標準であり、日本の国家標準の一つである。JISまたはJIS規格と通称されている。工業標準化法が昭和24年(1949年)6月1日に制定され、7月1日から施行された。

特殊金属工業株式会社は品質の向上に努め、いち早く1951年(昭和26年)2月第303号を以って磨き帯鋼、続いて昭和28年3月第2187号を以って特殊帯鋼をそれぞれ日本工業規格表示の許可を得た。その後、昭和30年11月22日に東京通産局長より日本工業規格表示許可工場の中で、工業標準化と品質処理のため鉱工業技術水準の向上顕著なる故を以って表彰された。昭和26年には、鉄骨焼鈍工場を増床し、焼鈍炉7基の増設を行ない、生産量の増強を図った。

いつしか周も51歳となり、責任はどんどん重くなっていった。その日の仕事が終わってから資金繰り、商取引、労働問題、機械設計を検討するうちに夜は更けて、明日の方針、予定と手順を考えておく。その後酒を飲んで短い熟睡をし、翌朝の始業に備える。日々の重責はだんだん周の酒量を増すことになった。これを連日繰り返すうちに、はじめは一杯の晩酌だったものが次第次第に深酒となり、三年、五年と経つ内には度を越すようになっていった。そんな周の心を癒すのは若いころから心ときめかせてきた自動車のメカニズムと機動力であった。29歳の時、オースチンセブンを2台購入してから、MGオープン、オースチン、ヒルマン、サンビーム、ウズレ-、ローバー、ディムラーと欧州車を乗り継いで、その優雅さとパワフルなエンジンを愛してきた。

人材も次第に集まってきて、工場内も充実してきた。

仕事の忙しさを忘れ、皆で夜空の花火を仰いだ日もあった。

いたばし花火大会は、昭和25年に東京都板橋区と埼玉県戸田町との間で境界変更が行われたのを記念し、昭和26年8月18日に戸田橋花火大会(戸田町主催、板橋区後援)として開催された。当時、板橋区舟渡町と埼玉県戸田町との境界線は、荒川の流れをはさんで複雑に入り組んでおり、これを是正するため東京都と埼玉県で話し合い、線引きが行われた。花火大会はこれを記念し始まった。

翌年の昭和27年8月16日の花火大会は、戸田町と板橋区の共催により実施され、当時の人出は約15万人で、昨今の人出(約50万人)に比べて少なかったが、そのころの板橋区の人口(約24万人、世帯数5万8千戸)を考えると、大変な賑わいだった。

特殊金属工業株式会社は品質の向上に努め、いち早く1951年(昭和26年)2月第303号を以って磨き帯鋼、続いて昭和28年3月第2187号を以って特殊帯鋼をそれぞれ日本工業規格表示の許可を得た。その後、昭和30年11月22日に東京通産局長より日本工業規格表示許可工場の中で、工業標準化と品質処理のため鉱工業技術水準の向上顕著なる故を以って表彰された。昭和26年には、鉄骨焼鈍工場を増床し、焼鈍炉7基の増設を行ない、生産量の増強を図った。

いつしか周も51歳となり、責任はどんどん重くなっていった。その日の仕事が終わってから資金繰り、商取引、労働問題、機械設計を検討するうちに夜は更けて、明日の方針、予定と手順を考えておく。その後酒を飲んで短い熟睡をし、翌朝の始業に備える。日々の重責はだんだん周の酒量を増すことになった。これを連日繰り返すうちに、はじめは一杯の晩酌だったものが次第次第に深酒となり、三年、五年と経つ内には度を越すようになっていった。そんな周の心を癒すのは若いころから心ときめかせてきた自動車のメカニズムと機動力であった。29歳の時、オースチンセブンを2台購入してから、MGオープン、オースチン、ヒルマン、サンビーム、ウズレ-、ローバー、ディムラーと欧州車を乗り継いで、その優雅さとパワフルなエンジンを愛してきた。

人材も次第に集まってきて、工場内も充実してきた。

仕事の忙しさを忘れ、皆で夜空の花火を仰いだ日もあった。

いたばし花火大会は、昭和25年に東京都板橋区と埼玉県戸田町との間で境界変更が行われたのを記念し、昭和26年8月18日に戸田橋花火大会(戸田町主催、板橋区後援)として開催された。当時、板橋区舟渡町と埼玉県戸田町との境界線は、荒川の流れをはさんで複雑に入り組んでおり、これを是正するため東京都と埼玉県で話し合い、線引きが行われた。花火大会はこれを記念し始まった。

翌年の昭和27年8月16日の花火大会は、戸田町と板橋区の共催により実施され、当時の人出は約15万人で、昨今の人出(約50万人)に比べて少なかったが、そのころの板橋区の人口(約24万人、世帯数5万8千戸)を考えると、大変な賑わいだった。

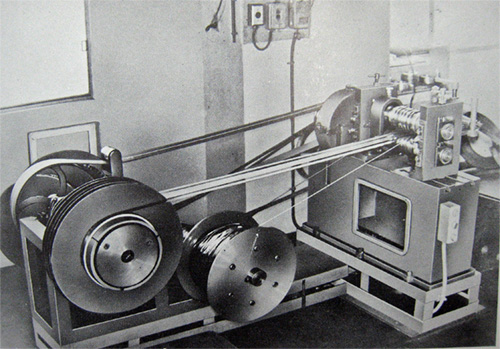

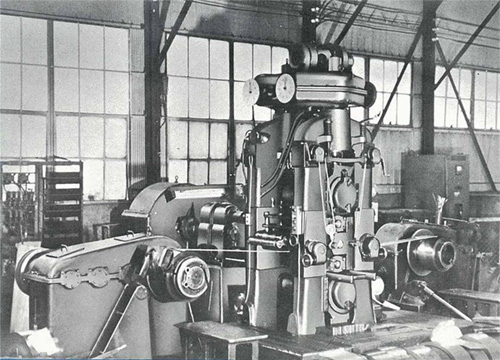

S-3切断機

昭和27年 ステンレス鋼圧延に取り組む

1951年(昭和26年)9月8日にサンフランシスコ平和条約が結ばれ、1952年(昭和27年)4月28日には効力が発生し日本は独立、GHQの統治は終わった。

この頃、高砂鐵工㈱は大型設備の増強を次々に行い、昭和27年にはステンレス鋼の圧延を開始した。すでにステンレスの生産を始めていた日本金属㈱は昭和27年にセンジミアミルの発注を決定し、翌年導入した。

特殊金属工業㈱でも将来の需要を予測して、1952年(昭和27年)にステンレス鋼の圧延に取り組むことを決め、ステンレス用の連続焼鈍反射炉 1基とステンレス連続洗浄装置 1基を増設した。連続洗浄装置とは焼鈍後の表面スケールを除去するための装置で、後に光輝焼鈍炉(ブライトアニーリング)ができるまで使用された。あわせて、クボタ鉄工製の中古品1基を購入し、大型低速五段厚物用圧延機に改造した。中間ロールの上下を通板することにより、主電動機を一方向に回転するだけで可逆式圧延を可能にした。

特殊金属工業㈱の機械設計部門は、新しい技術に果敢に取り組み、ノウハウを蓄積していった。

昭和26年10月18日の許可申請時には379.8HPであった原動機はこれらの設備増強によって638.7HPとなった。建物、機械の増設と共に、昭和23年5月150万円だった資本金は、昭和25年12月に300万円に増資し、昭和26年12月には600万円、昭和27年12月には1000万円と増加していった。

この年も、新人が次々入社した。

この頃、高砂鐵工㈱は大型設備の増強を次々に行い、昭和27年にはステンレス鋼の圧延を開始した。すでにステンレスの生産を始めていた日本金属㈱は昭和27年にセンジミアミルの発注を決定し、翌年導入した。

特殊金属工業㈱でも将来の需要を予測して、1952年(昭和27年)にステンレス鋼の圧延に取り組むことを決め、ステンレス用の連続焼鈍反射炉 1基とステンレス連続洗浄装置 1基を増設した。連続洗浄装置とは焼鈍後の表面スケールを除去するための装置で、後に光輝焼鈍炉(ブライトアニーリング)ができるまで使用された。あわせて、クボタ鉄工製の中古品1基を購入し、大型低速五段厚物用圧延機に改造した。中間ロールの上下を通板することにより、主電動機を一方向に回転するだけで可逆式圧延を可能にした。

特殊金属工業㈱の機械設計部門は、新しい技術に果敢に取り組み、ノウハウを蓄積していった。

昭和26年10月18日の許可申請時には379.8HPであった原動機はこれらの設備増強によって638.7HPとなった。建物、機械の増設と共に、昭和23年5月150万円だった資本金は、昭和25年12月に300万円に増資し、昭和26年12月には600万円、昭和27年12月には1000万円と増加していった。

この年も、新人が次々入社した。

5S型

昭和28年 朝鮮戦争休戦

長年の身体の酷使と過労、絶え間ないストレス、連日の飲酒は次第に周の体を蝕んだ。

1953年(昭和28年)の春先のこと、周は突然の激痛に襲われた、体は折れ曲がりどす黒い血を吐いた。立っていることもできず倒れこんだが脈拍は滅茶苦茶に乱れ、強烈な痛みに体は冷や汗でじっとり冷たくなった。急性胃潰瘍であった、そのまま虎ノ門の胃腸病院へ入院して胃を半分切除した。周53歳のことだった。手術後病院のベットになすすべもなく横たわっていたとき、信仰心の厚かった老母の南無阿弥陀仏を唱える声が心に響き、幼い日、母と一緒に唱和をしたこと、精魂こめて事業に打ち込み無我夢中で働いてきたこれまでの長い日々が鮮やかに脳裏に浮かび上がった。

1ヶ月の入院の後、やむなく温泉地で半年のリハビリを行った、流動食から普通の食事がとれるようになるまでにはおよそ1年かかった。勿論酒を飲むことは厳禁されていたので、湯で薄めたごく少量の酒を味わって、金魚と同じだと冗談が出るまでにはかなりの月日が必要だった。

社長不在の特金では専務が中心となって新事業のステンレス計画を進めていた。

1953年7月、北朝鮮の金日成人民軍最高司令官と中国人民義勇軍の彭徳懐司令官、国連軍のクラーク司令官の間で板門店において朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた。

特需の影響で民間設備投資はさかんになり、日本の経済は高度成長への基礎を固めつつあったが、欧米諸国のデフレの影響を受け、金融の引き締めなどのデフレ政策が布かれ、再び産業界は不振に見舞われた。

この時期、板橋区内の鉄鋼、非鉄金属などの多くの工場は、再び人員整理などの合理化を余儀なくされた。磨帯鋼業界では、大手鉄鋼メーカーが続々と冷間圧延工場を新設して新規参入してきため、市場の軟化に拍車をかけ、熾烈な販売競争は値崩れ現象を伴い、収益は急速に悪化し、大型設備投資の負担が重くのしかかってきた。

しかし、特殊金属工業株式会社は創業より、時計用ゼンマイ材やカメラ用シャッター材といった他社が手がけない少量の極薄機能性材料の磨特殊帯鋼の圧延を得意としており、さらに創業からのポリシーである創意と工夫による自社開発で小額の投資での機械設備増設が可能であるという強みがあった。景況悪化にもかかわらず独自の道を邁進し、昭和28年の設備増加で、特金の総馬力は1080HPを超え、周囲の会社が倒産し人員整理をしている中、採用を続けた。

堅実に創業以来の理想達成に一歩一歩たゆまぬ努力を続けてきたものの、海外における工業技術の進歩発達の脅威は周を悩ませていた。販路を海外市場に求めざるを得ない状況だが、資材は輸入に頼らなければならない。ところが原料資材の異常なる高騰は直ちに生産費の上昇につながり、海外市場に置いて低廉かつ優秀な諸外国製品との競争上、大変不利になることは目に見えていた。このままでは事実上輸出ができなくなるだけでなく、特金の存立自体が危うくなることを憂慮し、生産技術の向上を一日も遅らすことはできないと判断した。

一層の施設の工夫改善を計りかつ操業の合理的統一が必要で可及的低廉なる生産費のもとにより優秀なる製品を生産する以外に問題を打開できる見込みはなく、設備の一段の改善が必須であった。

療養中の周の頭の中には新しい工場のイメージが形をなしてきた。

1953年(昭和28年)の春先のこと、周は突然の激痛に襲われた、体は折れ曲がりどす黒い血を吐いた。立っていることもできず倒れこんだが脈拍は滅茶苦茶に乱れ、強烈な痛みに体は冷や汗でじっとり冷たくなった。急性胃潰瘍であった、そのまま虎ノ門の胃腸病院へ入院して胃を半分切除した。周53歳のことだった。手術後病院のベットになすすべもなく横たわっていたとき、信仰心の厚かった老母の南無阿弥陀仏を唱える声が心に響き、幼い日、母と一緒に唱和をしたこと、精魂こめて事業に打ち込み無我夢中で働いてきたこれまでの長い日々が鮮やかに脳裏に浮かび上がった。

1ヶ月の入院の後、やむなく温泉地で半年のリハビリを行った、流動食から普通の食事がとれるようになるまでにはおよそ1年かかった。勿論酒を飲むことは厳禁されていたので、湯で薄めたごく少量の酒を味わって、金魚と同じだと冗談が出るまでにはかなりの月日が必要だった。

社長不在の特金では専務が中心となって新事業のステンレス計画を進めていた。

1953年7月、北朝鮮の金日成人民軍最高司令官と中国人民義勇軍の彭徳懐司令官、国連軍のクラーク司令官の間で板門店において朝鮮戦争の休戦協定が結ばれた。

特需の影響で民間設備投資はさかんになり、日本の経済は高度成長への基礎を固めつつあったが、欧米諸国のデフレの影響を受け、金融の引き締めなどのデフレ政策が布かれ、再び産業界は不振に見舞われた。

この時期、板橋区内の鉄鋼、非鉄金属などの多くの工場は、再び人員整理などの合理化を余儀なくされた。磨帯鋼業界では、大手鉄鋼メーカーが続々と冷間圧延工場を新設して新規参入してきため、市場の軟化に拍車をかけ、熾烈な販売競争は値崩れ現象を伴い、収益は急速に悪化し、大型設備投資の負担が重くのしかかってきた。

しかし、特殊金属工業株式会社は創業より、時計用ゼンマイ材やカメラ用シャッター材といった他社が手がけない少量の極薄機能性材料の磨特殊帯鋼の圧延を得意としており、さらに創業からのポリシーである創意と工夫による自社開発で小額の投資での機械設備増設が可能であるという強みがあった。景況悪化にもかかわらず独自の道を邁進し、昭和28年の設備増加で、特金の総馬力は1080HPを超え、周囲の会社が倒産し人員整理をしている中、採用を続けた。

堅実に創業以来の理想達成に一歩一歩たゆまぬ努力を続けてきたものの、海外における工業技術の進歩発達の脅威は周を悩ませていた。販路を海外市場に求めざるを得ない状況だが、資材は輸入に頼らなければならない。ところが原料資材の異常なる高騰は直ちに生産費の上昇につながり、海外市場に置いて低廉かつ優秀な諸外国製品との競争上、大変不利になることは目に見えていた。このままでは事実上輸出ができなくなるだけでなく、特金の存立自体が危うくなることを憂慮し、生産技術の向上を一日も遅らすことはできないと判断した。

一層の施設の工夫改善を計りかつ操業の合理的統一が必要で可及的低廉なる生産費のもとにより優秀なる製品を生産する以外に問題を打開できる見込みはなく、設備の一段の改善が必須であった。

療養中の周の頭の中には新しい工場のイメージが形をなしてきた。

アイリス

療養日光南間ホテル