高度成長後期

昭和40年 原子力発電稼動

昭和40年 原子力発電稼動

1965年(昭和40年)3月、戦後最大といわれた負債総額480億円の山陽特殊製鋼の倒産が起こった。

昭和39年10月をピークに鉱工業生産は下降し、民間設備投資も減少、いわゆる40年不況と呼ばれる停滞をみせた。40年不況は民間企業における設備投資の中間循環作用によるもので、これにテレビ、洗濯機など耐久消費財の需要一巡による頭打ちと、39年のオリンピック後の建設需要の減退という現象が重なって生じたものであった。

しかし、40年不況は板橋区に於いては、ほとんどその影響を受けることなく、総生産は昭和39年に比べて、約1割増の247億90万円になっている。このうち化学工業が尤も多く18.85%、次いで非鉄金属の13.7%、計量器・光学・精密機械12.27%、出版印刷関連8.05%、鉄鋼業は8.28%であった。

11月東海発電所が原子力発電による初の営業用電力の送電を開始した。1960年代、高度経済成長と共に日本の電力需要が高まり、エネルギーの活路を原子力発電に求めた。なおこの原電はその後27年間の営業運転を経て、1998年3月31日に営業運転を停止した。

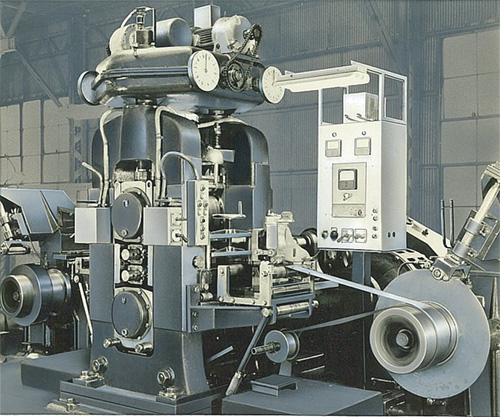

特金は1965年(昭和40年)2月、関西地区の販売拡大を図るため大阪市東区玉造に大阪営業所を開設した。資本金を2億円へ増資し、べル型焼鈍炉4基新設と高速六段圧延機一基を増設した。

3階建て独身寮が完成したので、この年の新卒入社はなんと14名、中途を合わせると22名が入社した。

昭和39年10月をピークに鉱工業生産は下降し、民間設備投資も減少、いわゆる40年不況と呼ばれる停滞をみせた。40年不況は民間企業における設備投資の中間循環作用によるもので、これにテレビ、洗濯機など耐久消費財の需要一巡による頭打ちと、39年のオリンピック後の建設需要の減退という現象が重なって生じたものであった。

しかし、40年不況は板橋区に於いては、ほとんどその影響を受けることなく、総生産は昭和39年に比べて、約1割増の247億90万円になっている。このうち化学工業が尤も多く18.85%、次いで非鉄金属の13.7%、計量器・光学・精密機械12.27%、出版印刷関連8.05%、鉄鋼業は8.28%であった。

11月東海発電所が原子力発電による初の営業用電力の送電を開始した。1960年代、高度経済成長と共に日本の電力需要が高まり、エネルギーの活路を原子力発電に求めた。なおこの原電はその後27年間の営業運転を経て、1998年3月31日に営業運転を停止した。

特金は1965年(昭和40年)2月、関西地区の販売拡大を図るため大阪市東区玉造に大阪営業所を開設した。資本金を2億円へ増資し、べル型焼鈍炉4基新設と高速六段圧延機一基を増設した。

3階建て独身寮が完成したので、この年の新卒入社はなんと14名、中途を合わせると22名が入社した。

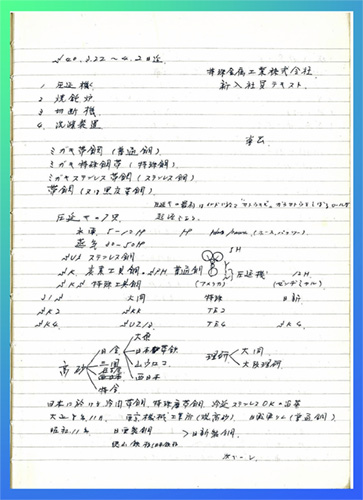

昭和40年 新入社員研修

アメリカがトンキン湾事件を口実に、1965年(昭和40年)2月以降北ベトナムに対して行なった連続的な爆撃を北爆といい、ベトナムに対するアメリカの本格的介入の第一歩となった。次第に戦争は激しさを増し、1975年4月30日のサイゴン陥落時まで続いた。

当時の社内研修ノートから、当時の新入社員研修の様子が伺われる。

1、主な教育内容は圧延機、焼鈍炉、切断機等について

最初は谷口専務取締役より当社の取扱品目、日本における冷間帯鋼、特殊磨帯鋼、冷間ステンレス帯鋼の沿革、圧延機の歴史から現代社員としての在り方等概論が講義された。総務課長の渡辺氏からは組織、給与体系の説明を受けた。其の他、原価計算の基礎知識、取扱鋼種、成分、機械的性質、検査の必要性と方法、圧延、焼鈍、切断や安全作業など製造に関する具体的な教育が行われた。

主な内容は

1.1材料の取り扱いでは間違いの防止、疵の防止、材料の整理、防錆の項目などがあり、例えば傷防止の項では

(1)作業中は材料を丁寧に取り扱い、疵の防止に努めること。疵が発生したら直ちに職長、係長に連絡して処置をとる。

(2)薄物製品は特に慎重に取り扱い打痕防止のため内外や肩などにカバーをして次工程に送る。

(3)製品・半製品にかかわらず原材料の「ベロ」以外、コイルの前後の切り捨ては禁ず。但し、仕上げ・切断・耳摺り機の作業、又は係長の承認を得た場合は例外とする。

防錆の項では焼鈍後のてんぷら(油漬け)、温度・湿度・季節性、雨天時の扉・窓の開閉、3ツ指手袋の綿屑の付着防止などがあり、特に防錆については別途、「てんぷら作業指導書」を参照のこととなっている。これほど防錆に神経質になっているのは優れた防錆油がまだ無かったことを伺わせる。

1.2圧延材料と工程表

(1)厚さと機械の関係、普通圧延(原材、2回目以降)か、スキンパスか、空通しか。

(2)切断は切断機と厚さ、条数取りか、化粧断ちか、トリミングか。

(3)工程表の説明では製造番号の意味(3ツの枠に分かれている。最初の枠は投入した月、次は鋼種又は用途別、最後は投入順の1連番号)や、投入は原則1ポット(焼鈍単位が基準)単位で流し、少量材や委託材は投入連番の前にRを付ける。1コイルは平均重量85kg/100mm、幅80~210mmだが、高さ1m前後になるようコイル数が決められている。

1.3安全作業教育

まだフォークリフトが一般に普及していなかった時代でコイルや副資材の運搬に台車が使用されていた。焼鈍では工場中のコイルを回収・配達するので重労働だった。少しでも労力を軽減するため厚さ9mm鉄板を工場中に敷き詰めていた。台車も鋼鉄車輪だったが、コイルを乗せると1トン以上になるので焼鈍係の人たちは力持ちが揃っていた。

鉄板は毎日掃除し、油で磨いた。敷き鉄板は台車の転がりが良くなるだけではなく、埃が立たないので防錆や疵防止の副次効果もあった。履物は雪駄(表面に畳表を張った下駄)だったのでよく滑って転倒した。この頃は安全靴に代ったがまだ雪駄組も大分居た。

特に作業器具・工具の取り扱いは厳しかった。台車は台車、長台車、舟形台車、深底台車、ロール台車、手押し台車があり台車の特徴、積載量、積荷の種類等の解説、補助具はL型台、木枠台、押上台(コイルを台車へ載せるとき転がす台)、フラット枠台、油受け台、保護パイプ等の用途、ペイオフリールは材料タンク、回転台、アンコイラーがあり材料厚さ(厚物、薄物、箔材)による使い分け、材料タンク・回転台の材料上出しか・下出しか、他に吊りカギがありポット用門型カギ、1ポット用L型カギ、1コイル用L型カギ、3方吊りカギ、棒状吊りカギ、ロール吊り、箱吊りカギ、リフトネット、揚重機ではクレーン、チェーンブロックがあった。片吊や先吊の禁止など間違った使い方をすると大きな事故に繋がるので安全な取扱いについて細かく教育している。

当時の社内研修ノートから、当時の新入社員研修の様子が伺われる。

1、主な教育内容は圧延機、焼鈍炉、切断機等について

最初は谷口専務取締役より当社の取扱品目、日本における冷間帯鋼、特殊磨帯鋼、冷間ステンレス帯鋼の沿革、圧延機の歴史から現代社員としての在り方等概論が講義された。総務課長の渡辺氏からは組織、給与体系の説明を受けた。其の他、原価計算の基礎知識、取扱鋼種、成分、機械的性質、検査の必要性と方法、圧延、焼鈍、切断や安全作業など製造に関する具体的な教育が行われた。

主な内容は

1.1材料の取り扱いでは間違いの防止、疵の防止、材料の整理、防錆の項目などがあり、例えば傷防止の項では

(1)作業中は材料を丁寧に取り扱い、疵の防止に努めること。疵が発生したら直ちに職長、係長に連絡して処置をとる。

(2)薄物製品は特に慎重に取り扱い打痕防止のため内外や肩などにカバーをして次工程に送る。

(3)製品・半製品にかかわらず原材料の「ベロ」以外、コイルの前後の切り捨ては禁ず。但し、仕上げ・切断・耳摺り機の作業、又は係長の承認を得た場合は例外とする。

防錆の項では焼鈍後のてんぷら(油漬け)、温度・湿度・季節性、雨天時の扉・窓の開閉、3ツ指手袋の綿屑の付着防止などがあり、特に防錆については別途、「てんぷら作業指導書」を参照のこととなっている。これほど防錆に神経質になっているのは優れた防錆油がまだ無かったことを伺わせる。

1.2圧延材料と工程表

(1)厚さと機械の関係、普通圧延(原材、2回目以降)か、スキンパスか、空通しか。

(2)切断は切断機と厚さ、条数取りか、化粧断ちか、トリミングか。

(3)工程表の説明では製造番号の意味(3ツの枠に分かれている。最初の枠は投入した月、次は鋼種又は用途別、最後は投入順の1連番号)や、投入は原則1ポット(焼鈍単位が基準)単位で流し、少量材や委託材は投入連番の前にRを付ける。1コイルは平均重量85kg/100mm、幅80~210mmだが、高さ1m前後になるようコイル数が決められている。

1.3安全作業教育

まだフォークリフトが一般に普及していなかった時代でコイルや副資材の運搬に台車が使用されていた。焼鈍では工場中のコイルを回収・配達するので重労働だった。少しでも労力を軽減するため厚さ9mm鉄板を工場中に敷き詰めていた。台車も鋼鉄車輪だったが、コイルを乗せると1トン以上になるので焼鈍係の人たちは力持ちが揃っていた。

鉄板は毎日掃除し、油で磨いた。敷き鉄板は台車の転がりが良くなるだけではなく、埃が立たないので防錆や疵防止の副次効果もあった。履物は雪駄(表面に畳表を張った下駄)だったのでよく滑って転倒した。この頃は安全靴に代ったがまだ雪駄組も大分居た。

特に作業器具・工具の取り扱いは厳しかった。台車は台車、長台車、舟形台車、深底台車、ロール台車、手押し台車があり台車の特徴、積載量、積荷の種類等の解説、補助具はL型台、木枠台、押上台(コイルを台車へ載せるとき転がす台)、フラット枠台、油受け台、保護パイプ等の用途、ペイオフリールは材料タンク、回転台、アンコイラーがあり材料厚さ(厚物、薄物、箔材)による使い分け、材料タンク・回転台の材料上出しか・下出しか、他に吊りカギがありポット用門型カギ、1ポット用L型カギ、1コイル用L型カギ、3方吊りカギ、棒状吊りカギ、ロール吊り、箱吊りカギ、リフトネット、揚重機ではクレーン、チェーンブロックがあった。片吊や先吊の禁止など間違った使い方をすると大きな事故に繋がるので安全な取扱いについて細かく教育している。

昭和40年新入社員研修

.jpg)

治具(小松さん絵)

昭和41年 都電志村線廃線

昭和41年(1966年)3月末、住民登録による日本の総人口が1億人を突破した。

地下鉄都営三田線着工に伴い長らく板橋区民の足となっていた都電志村線は5月28日を以って廃線となった、旧都電巣鴨車庫は現在、都営バスの車庫となった。一夜のうちに都電の線路を道路化するために、都電の石畳はそのまま中山道のアスファルトの下に埋められたという。

都電の志村方面への延長工事は昭和18年から開始され、沿線の区民の勤労動員による突貫工事で、昭和19年10月、志村坂上まで全線が開通し交通地獄は大幅に解消された。戦後も板橋を走った都電は、軍需産業から平和産業に切り替えた工場の工員たちを運んだ。

東京都では、昭和35年頃から中山道に沿って地下鉄を建設する構想が立ち上がり、都電廃止も具体化した。昭和43年12月17日、車にはさまれて走る都電に替わって、「早くて安全」な都営地下鉄6号線(後に「三田線」と改称)が、志村-巣鴨間を往復するようになった。昭和51年には、地下鉄の終点を西高島平まで延長して輸送力を増強し、今日に至っている。

昭和40年代ごろからは人的資源も整ってきたので周も休養が取れるようになり第一線を退いた。長年の過酷なストレスから不眠の毎日が続き、服用した睡眠薬の中毒となり、東大病院や牛込弁天町の晴和病院へ入退院を繰り返すようになった。そのため昭和40年に続き昭和41年6月の株主総会でも体調不良のため冒頭の挨拶は専務が替わって行った。

周の楽しみは毎日の工場と事務所の巡回で、下駄を履きステッキをついて歩いた。下駄の音がすると会社の中に緊張がはしった、具合の悪いときはステッキが杖にかわったので、社員は皆、今日の社長の体調がわかったものだった。ともかく厳しい社長だったが、怒られるのは管理者か営業だけで、工場の作業員にはどなったりはせず常にやさしかった。大いに褒めたり、社員が喜ぶような褒賞をしたりし、皆と一緒に喜んだりするのが大好きだった。運動会、新年会、会社の行事などは欠かさず皆と楽しんだ。

圧延機の基礎をつくるときにアンカーボルトの穴あけに苦労していたら、社長からそういうときは大根をさしてコンクリートを打つといいんだといわれて、なるほどと納得したものだった。ともかく創意工夫に富んでいて、トラックのバック時の事故がおおいと聞くと、すぐに6tトラックを購入し、トラックの後ろが見える装置を研究した、今あるバックモニターのはしりだった。小さな子供用の足こぎ自動車をつかっては、ドアミラーの自動操作機構を研究していた。自動車事故防止のため、道路上に今でいうブロッキングを創った。

また当時ビートルズが大流行で、長髪を自慢にしている新入社員がいた、社長はその長髪をみるなり、かわいそうに床屋に行く金がないのかといって懐の札入れから金を出してその社員に渡した、金を渡されたその新入社員はびっくりしたがそのままにしておくこともできず、翌日床屋でさっぱりとしてきたのをみて、まわりの同僚は大笑いをしたものだった。

この年、中段四段圧延機を2基の増設をした、採用は一段落をし、少数であった。

地下鉄都営三田線着工に伴い長らく板橋区民の足となっていた都電志村線は5月28日を以って廃線となった、旧都電巣鴨車庫は現在、都営バスの車庫となった。一夜のうちに都電の線路を道路化するために、都電の石畳はそのまま中山道のアスファルトの下に埋められたという。

都電の志村方面への延長工事は昭和18年から開始され、沿線の区民の勤労動員による突貫工事で、昭和19年10月、志村坂上まで全線が開通し交通地獄は大幅に解消された。戦後も板橋を走った都電は、軍需産業から平和産業に切り替えた工場の工員たちを運んだ。

東京都では、昭和35年頃から中山道に沿って地下鉄を建設する構想が立ち上がり、都電廃止も具体化した。昭和43年12月17日、車にはさまれて走る都電に替わって、「早くて安全」な都営地下鉄6号線(後に「三田線」と改称)が、志村-巣鴨間を往復するようになった。昭和51年には、地下鉄の終点を西高島平まで延長して輸送力を増強し、今日に至っている。

昭和40年代ごろからは人的資源も整ってきたので周も休養が取れるようになり第一線を退いた。長年の過酷なストレスから不眠の毎日が続き、服用した睡眠薬の中毒となり、東大病院や牛込弁天町の晴和病院へ入退院を繰り返すようになった。そのため昭和40年に続き昭和41年6月の株主総会でも体調不良のため冒頭の挨拶は専務が替わって行った。

周の楽しみは毎日の工場と事務所の巡回で、下駄を履きステッキをついて歩いた。下駄の音がすると会社の中に緊張がはしった、具合の悪いときはステッキが杖にかわったので、社員は皆、今日の社長の体調がわかったものだった。ともかく厳しい社長だったが、怒られるのは管理者か営業だけで、工場の作業員にはどなったりはせず常にやさしかった。大いに褒めたり、社員が喜ぶような褒賞をしたりし、皆と一緒に喜んだりするのが大好きだった。運動会、新年会、会社の行事などは欠かさず皆と楽しんだ。

圧延機の基礎をつくるときにアンカーボルトの穴あけに苦労していたら、社長からそういうときは大根をさしてコンクリートを打つといいんだといわれて、なるほどと納得したものだった。ともかく創意工夫に富んでいて、トラックのバック時の事故がおおいと聞くと、すぐに6tトラックを購入し、トラックの後ろが見える装置を研究した、今あるバックモニターのはしりだった。小さな子供用の足こぎ自動車をつかっては、ドアミラーの自動操作機構を研究していた。自動車事故防止のため、道路上に今でいうブロッキングを創った。

また当時ビートルズが大流行で、長髪を自慢にしている新入社員がいた、社長はその長髪をみるなり、かわいそうに床屋に行く金がないのかといって懐の札入れから金を出してその社員に渡した、金を渡されたその新入社員はびっくりしたがそのままにしておくこともできず、翌日床屋でさっぱりとしてきたのをみて、まわりの同僚は大笑いをしたものだった。

この年、中段四段圧延機を2基の増設をした、採用は一段落をし、少数であった。

昭和42年 いざなぎ景気

昭和40年の証券不況後、景気は回復し始め、いざなぎ景気と呼ばれる好景気が1970年(昭和45年)まで続く。所得水準の向上により、車 (car)、エアコン (cooler)、カラーテレビ (color TV) が3C(新・三種の神器)といわれ、消費の大幅な伸びも見られた。いざなぎ景気の間に日本経済は大きく拡大し、世界第二の経済大国となった。

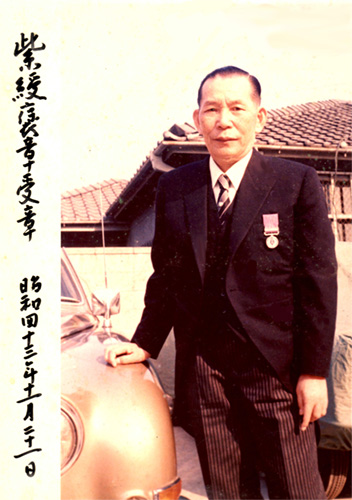

周も68歳となった。昭和42年6月10日、周は特殊鋼の薄物圧延機の研究応用により、業界ならびに国民生活福祉の向上に尽瘁し、併せて発明文化に尽せる功績により、社団法人全国日本学士会よりアカデミア賞を贈られた。同年10月1日には多年科学技術の振興に尽力し、功労まことに顕著であったことに対して東京都より都知事賞が贈られた。

特金の資本金は2億円となり、業績は伸びていた。この年、超高圧四段圧延機を1基増設した。ベル型焼鈍炉も4基増設し、ラウンドエッジ設備を一式完成した。採用は一段落し、この年の入社は少なかった。

周も68歳となった。昭和42年6月10日、周は特殊鋼の薄物圧延機の研究応用により、業界ならびに国民生活福祉の向上に尽瘁し、併せて発明文化に尽せる功績により、社団法人全国日本学士会よりアカデミア賞を贈られた。同年10月1日には多年科学技術の振興に尽力し、功労まことに顕著であったことに対して東京都より都知事賞が贈られた。

特金の資本金は2億円となり、業績は伸びていた。この年、超高圧四段圧延機を1基増設した。ベル型焼鈍炉も4基増設し、ラウンドエッジ設備を一式完成した。採用は一段落し、この年の入社は少なかった。

谷口周69歳

高圧四段

昭和43年 都営三田線開業

1968年(昭和43年)師走の気ぜわしい中、日本信託銀行国分寺支店の現金輸送車が白バイ姿の男に乗り逃げされ、賞与資金三億円が持ち去られた。警察は1万人をリストアップし、10億円の費用と17万人の捜査員を動員して捜査したが、結局犯人を突き止められずに昭和50年時効となった。

年も押し詰まった12月27日、都営6号線として巣鴨-志村(現・高島平駅)間(10.4km)が開業した。計画当初では、東武東上線と乗り入れをする計画ではあったが、東武側の度重なる方針変更によって計画は実現しなかった。志村坂上から高島平への地上区間の線路はS字カーブの連続であるが、これはこの東武乗り入れ計画の変更と高島平団地の開発により計画路線が難度も修正されたなごりである。とはいえ、板橋区民はこの三田線の開通により多大な恩恵をこうむった。志村坂上から巣鴨へはなんと10分超の時間で行けることになり、特金の営業活動や社員の通勤も格段に楽になったが、巣鴨から先の日比谷へは47年の開通を待たなければならなかった。

特金の生産量はいつしか、5780tとなり、売上高は15億円を超えた。

特殊鋼は820tに達し、ステンレス鋼も徐々にのびて600t近くに増え、台湾、韓国へ剃刀材、時計用材、ホーン材として輸出した。生産増強のためステンレス光輝焼鈍炉一基と高速十段圧延機一基を増設した。

年も押し詰まった12月27日、都営6号線として巣鴨-志村(現・高島平駅)間(10.4km)が開業した。計画当初では、東武東上線と乗り入れをする計画ではあったが、東武側の度重なる方針変更によって計画は実現しなかった。志村坂上から高島平への地上区間の線路はS字カーブの連続であるが、これはこの東武乗り入れ計画の変更と高島平団地の開発により計画路線が難度も修正されたなごりである。とはいえ、板橋区民はこの三田線の開通により多大な恩恵をこうむった。志村坂上から巣鴨へはなんと10分超の時間で行けることになり、特金の営業活動や社員の通勤も格段に楽になったが、巣鴨から先の日比谷へは47年の開通を待たなければならなかった。

特金の生産量はいつしか、5780tとなり、売上高は15億円を超えた。

特殊鋼は820tに達し、ステンレス鋼も徐々にのびて600t近くに増え、台湾、韓国へ剃刀材、時計用材、ホーン材として輸出した。生産増強のためステンレス光輝焼鈍炉一基と高速十段圧延機一基を増設した。

昭和43年 紫綬褒章受賞

1968年(昭和43年)11月9日、谷口 周は紫綬褒章を受章した。

伝達式後晴天の下、皇居での拝謁がおこなわれた。記念撮影のカメラに顔を向ける周の脳裏をよぎったのは、19歳の時、床柱の前に座らされ伸銅工場の工場主からもらった蓋付の大きな椀の中のマイクロメーターの輝きであった。表彰状にはこう記されていた。

『多年金属圧延法の研究に努め苦心よく極薄帯鋼圧延機を完成し業績まことに著明であるによって褒章条例により紫綬褒章を賜って表彰せられた』

内閣総理大臣 佐藤栄作

1969年(昭和44年)7月20日、人類は史上初めて月面着陸に成功した。アメリカ合衆国のアポロ11号計画における船長ニール・アームストロングと月着陸船操縦士エドウィン・オルドリンによるものだった。この様子は世界中に中継され、全世界が月面第一歩の感動を味わった。その後アポロ12号、14号、15号、16号、17号と1972年まで有人の月面探査が続いた。周が福井から家出して上京してからいつしか56年の月日が経ち、人類は月に足跡を記すまでになっていた。

前常務取締役谷口侑治氏の退職にともない、その所有の特金株を会社が一時的に買い上げたが、いつまでもそのままにはできなかった。専務取締役谷口栄一は株の買い取り資金をつくるため、特金の事務所が建つ、板橋区前野町3丁目41番地の土地1241.4坪の私有地を特金へ売却することにした。現在さやの湯処の温浴棟が建つ土地である。1969年(昭和44年)10月29日の取締役議事録によると、谷口 周の自宅が建つ278.154坪を除いた533.946坪を坪当たり170,000円、事務所借地部分429.3坪は底地額51,000円として、総額112,665,120円で特金へ譲渡し、代わりに特金株582,000株を一株あたり185円にて引き取ることにした。

伝達式後晴天の下、皇居での拝謁がおこなわれた。記念撮影のカメラに顔を向ける周の脳裏をよぎったのは、19歳の時、床柱の前に座らされ伸銅工場の工場主からもらった蓋付の大きな椀の中のマイクロメーターの輝きであった。表彰状にはこう記されていた。

『多年金属圧延法の研究に努め苦心よく極薄帯鋼圧延機を完成し業績まことに著明であるによって褒章条例により紫綬褒章を賜って表彰せられた』

内閣総理大臣 佐藤栄作

1969年(昭和44年)7月20日、人類は史上初めて月面着陸に成功した。アメリカ合衆国のアポロ11号計画における船長ニール・アームストロングと月着陸船操縦士エドウィン・オルドリンによるものだった。この様子は世界中に中継され、全世界が月面第一歩の感動を味わった。その後アポロ12号、14号、15号、16号、17号と1972年まで有人の月面探査が続いた。周が福井から家出して上京してからいつしか56年の月日が経ち、人類は月に足跡を記すまでになっていた。

前常務取締役谷口侑治氏の退職にともない、その所有の特金株を会社が一時的に買い上げたが、いつまでもそのままにはできなかった。専務取締役谷口栄一は株の買い取り資金をつくるため、特金の事務所が建つ、板橋区前野町3丁目41番地の土地1241.4坪の私有地を特金へ売却することにした。現在さやの湯処の温浴棟が建つ土地である。1969年(昭和44年)10月29日の取締役議事録によると、谷口 周の自宅が建つ278.154坪を除いた533.946坪を坪当たり170,000円、事務所借地部分429.3坪は底地額51,000円として、総額112,665,120円で特金へ譲渡し、代わりに特金株582,000株を一株あたり185円にて引き取ることにした。

紫綬褒章

昭和45年 特金創立30周年記念

戦後最長といわれたいざなぎ景気は、昭和44年度をピークにして下降線をたどりはじめた。このことは次にしめす板橋区における工場数(昭和44年4,634、昭和45年4,527、昭和46年4,351)の推移にも如実に現れている。

しかし、特金の生産は増加し続けていた。

1970年(昭和45年)5月15日、上野の森にある神田精養軒にて750万円の予算にて社員、ご来賓300人を招いて、特金創立30周年記念の式典が催された。谷口周社長は上機嫌で、社員一同から贈られた銅像の除幕式をした。

谷口 周社長の社員への挨拶

本日当社創業30周年に当たり、従業員諸君に対し一言ご挨拶を申し上げます。

今日帰りに差し上げます記念品の一部として栄光のパイオニアという図書が入れてありますが、これを読まれると凡そお分かりと存じますが、私は現在のハガネ鋼の圧延技術に関する研究に幼少の頃から苦学力行し、幾多の辛酸をなめ、昭和15年5月に現在地に於いて独立創業しましたが、発足後間もなく大東亜戦争勃発敗戦後の苦難を乗り越えその後の変転きわまりない世相に対処し業績も年毎に向上しつつ漸くにして規模或いは技術面に於いて業界屈指の中に数えられる今日の特金まで漕ぎつけ、ここに満三十周年を迎えることができました。然し私が独立してからは今申し上げました通り満三十年となりますがこの圧延に関する技術の研究については通算五十五年の業暦を持って居ります。この永年に亘る経験を十二分に生かし今日の隆昌の特金を築き上げましたことは勿論お得意様があってのことではありますが何はさておいても先ず生産があってこそ始めて企業が成り立つのであります。

この生産こそ諸君の汗と油の結晶であることを決して忘れることができません。永年に亘る諸君のご苦労に対し心から深甚なる感謝の意を表します。企業が隆盛になれば諸君を初めご家族に幸福をもたらすことは当然であります。それには先ず諸君の日ごろの勤勉努力によるものであります。どうぞ今後の弛まぬ精進を期待してやみません。

私も最早七十一才の高齢に達し足が些か不自由のため最近あまり現場へ出入りいたしませんが技術上の改善・設計等については日夜怠ることなく常に研究検討に余念なく今後も尚つづけて行くつもりであります。諸君も未だ若い色々と良いアイディアを生み出し最高の製品と生産性向上に大いに専念していただくことをお願いします。

以上まことに簡単ですが本日の記念祝典に際し今後のご健闘を期待して一言私の挨拶とします。

フェザー安全剃刀株式会社の岸田壽朗社長殿からは、次のような御祝辞をいただいた。

この度特殊金属工業株式会社におかれては創業三十周年を迎えられ本日ここに盛大なる記念の祝賀会にご招待を頂き御祝辞を申し述べる事は誠に光栄であり旦感謝にたえません。

弊社は戦前舶来材に依存しておりましたがはからずも貴社の創業間もなく縁あって今日まで長年にわたり恙なく姉妹会社のごとき気持ちにて取引をさせて頂いておりますことは無量のよろこびであります。思うに貴社は我が国に於いて磨特殊鋼帯の専門メーカーとしてその品質、精度の優秀なる事は等しく斯界の認めるというところでございます。就中谷口社長殿は大正八年以来の日本に於ける磨帯鋼製造の創始者としてその半世紀を「一生一業」の信念を以って本事業に精魂を傾けられその豊富なる経験と卓越なる技術とに依って幾多の辛酸を乗り越えられその間常に斬新なる設備を考案され精度の向上に努められてこられました結果昭和四十三年には栄誉ある紫綬褒章を受けられました事は技術者として又高級製品の企業会社として最高の誇りであり始終「薄物の特金」としての真価とその名声を広く内外に博し業界に確固たる地位を築かれた事はまことに欣快に存じます。

何卒今後ともに社長殿をはじめ社員御一同の熱誠こもる協力により長い歴史と伝統を大切に守られ益々御発展の上社会に貢献せられますようお祈り申し上げ御祝辞といたします。

昭和四十五年五月十五日

フェザー安全剃刀株式会社

取締役社長 岸田壽朗殿

しかし、特金の生産は増加し続けていた。

1970年(昭和45年)5月15日、上野の森にある神田精養軒にて750万円の予算にて社員、ご来賓300人を招いて、特金創立30周年記念の式典が催された。谷口周社長は上機嫌で、社員一同から贈られた銅像の除幕式をした。

谷口 周社長の社員への挨拶

本日当社創業30周年に当たり、従業員諸君に対し一言ご挨拶を申し上げます。

今日帰りに差し上げます記念品の一部として栄光のパイオニアという図書が入れてありますが、これを読まれると凡そお分かりと存じますが、私は現在のハガネ鋼の圧延技術に関する研究に幼少の頃から苦学力行し、幾多の辛酸をなめ、昭和15年5月に現在地に於いて独立創業しましたが、発足後間もなく大東亜戦争勃発敗戦後の苦難を乗り越えその後の変転きわまりない世相に対処し業績も年毎に向上しつつ漸くにして規模或いは技術面に於いて業界屈指の中に数えられる今日の特金まで漕ぎつけ、ここに満三十周年を迎えることができました。然し私が独立してからは今申し上げました通り満三十年となりますがこの圧延に関する技術の研究については通算五十五年の業暦を持って居ります。この永年に亘る経験を十二分に生かし今日の隆昌の特金を築き上げましたことは勿論お得意様があってのことではありますが何はさておいても先ず生産があってこそ始めて企業が成り立つのであります。

この生産こそ諸君の汗と油の結晶であることを決して忘れることができません。永年に亘る諸君のご苦労に対し心から深甚なる感謝の意を表します。企業が隆盛になれば諸君を初めご家族に幸福をもたらすことは当然であります。それには先ず諸君の日ごろの勤勉努力によるものであります。どうぞ今後の弛まぬ精進を期待してやみません。

私も最早七十一才の高齢に達し足が些か不自由のため最近あまり現場へ出入りいたしませんが技術上の改善・設計等については日夜怠ることなく常に研究検討に余念なく今後も尚つづけて行くつもりであります。諸君も未だ若い色々と良いアイディアを生み出し最高の製品と生産性向上に大いに専念していただくことをお願いします。

以上まことに簡単ですが本日の記念祝典に際し今後のご健闘を期待して一言私の挨拶とします。

フェザー安全剃刀株式会社の岸田壽朗社長殿からは、次のような御祝辞をいただいた。

この度特殊金属工業株式会社におかれては創業三十周年を迎えられ本日ここに盛大なる記念の祝賀会にご招待を頂き御祝辞を申し述べる事は誠に光栄であり旦感謝にたえません。

弊社は戦前舶来材に依存しておりましたがはからずも貴社の創業間もなく縁あって今日まで長年にわたり恙なく姉妹会社のごとき気持ちにて取引をさせて頂いておりますことは無量のよろこびであります。思うに貴社は我が国に於いて磨特殊鋼帯の専門メーカーとしてその品質、精度の優秀なる事は等しく斯界の認めるというところでございます。就中谷口社長殿は大正八年以来の日本に於ける磨帯鋼製造の創始者としてその半世紀を「一生一業」の信念を以って本事業に精魂を傾けられその豊富なる経験と卓越なる技術とに依って幾多の辛酸を乗り越えられその間常に斬新なる設備を考案され精度の向上に努められてこられました結果昭和四十三年には栄誉ある紫綬褒章を受けられました事は技術者として又高級製品の企業会社として最高の誇りであり始終「薄物の特金」としての真価とその名声を広く内外に博し業界に確固たる地位を築かれた事はまことに欣快に存じます。

何卒今後ともに社長殿をはじめ社員御一同の熱誠こもる協力により長い歴史と伝統を大切に守られ益々御発展の上社会に貢献せられますようお祈り申し上げ御祝辞といたします。

昭和四十五年五月十五日

フェザー安全剃刀株式会社

取締役社長 岸田壽朗殿

30周年

昭和45年 谷口 周 逝去

1970年(昭和45年)8月25日の谷口 周の誕生日には、例年のごとく一族二十数名が勢ぞろいし、71歳となった周を祝った。家族に囲まれ、冗談に大声で笑い、よく食べよく飲み周は上機嫌だった。残念ながら、大好物のあわびは噛めなくなっていたので、すりおろして食した。

それからわずか1週間後の8月31日のむし暑い夜のことだった、突然、周の部屋からぜいぜいはげしく咳き込む音が聞こえた。聞きなれない激しい呼吸音に異変を感じ部屋に飛び込むと、のどの奥でごろごろいうような異常な音をさせて、周はベットに横たわったまま意識がなかった。ひとりがすぐに人工呼吸をはじめ、私は電話に飛びつき救急車を呼んだ。

まもなく救急隊は到着したものの、志村坂上の中央病院に救急車が到着したときには、すでに周は死亡していた。異音に気づいてからものの10分もたたない間のことであった。最後に周の脳裏を過ぎったのは、鋼のまばゆい輝きであったのだろうかそれとも力強く回転する圧延機の姿であったのだろうか、周の死に顔はおだやかであった。

死亡診断書には、昭和45年8月31日午後9:50、吐物吸引による窒息とあった。

前年暮れには紫綬褒章を受章し、春には19歳の時にもらった大切な記念のマイクロメーターを大学出たての能人(現会長)に譲り渡し、特金を頼んだ。5月には創立30周年記念のパーティを催し、なにより大切な社員達とこれまでお世話になった取引先の方々に礼を述べることができた。気がかりであった次男の谷口侑次の独立の余波もなんとか収めた。

若い頃からの過酷な日々に体内は満身創痍ではあったが、思考は相変わらず鋭く、体が不自由なわけでも、どこか痛いわけでもなく、家族に囲まれて悠々自適の生活を自宅で送れた。

15歳で一人東京に出て以来、努力に努力を重ね、関東大震災、第2次大戦と激動する日本の社会の中で、それまでだれも手がけなかった特殊鋼の薄物圧延一筋にその生涯を掛けた男は、本人の望んでいたとおりの大往生を遂げた。

翌朝、工場の朝礼に集まった社員を前に谷口栄一専務取締役がしばし言葉を詰まらせながら突然の社長の訃報を告げると、社員の間からすすり泣きの声が上がった。

きびしい残暑の中、周が愛してやまなかった前野町の自宅に、友人の田中本願寺副管長の朗々たる読経の声が響き渡り通夜がとりおこなわれた。旧友の福井工務店の福井芳松氏が庭に臨時に大きく床を広げてくれたものの、1000人を超す参列の方々で庭も家もあふれかえった。翌日の告別式の後、工場前の道路に並び最後の別れを惜しむ社員の前を周の遺影を乗せた愛車ロールスロイスがホーンを鳴らしながら葬祭場へと走り去った。

後日、故人が参事をしていた築地の本願寺で盟友の前ナス鋼帯社長前山氏に葬儀委員長をお願いし社葬がとり行われた。式が始まる直前に大きな額が会場に運び込まれ、仏前に供えられた。そこにはこう記されていた。

日本国天皇は谷口 周を勲四等に叙し旭日小綬章を授与する

昭和四十五年八月三十一日皇居において璽をおさせる

昭和四十五年八月三十一日

内閣総理大臣 佐藤栄作

総理府賞勲局長 宮崎清文

第三二二九八九五号

特金の物づくりの礎を創った谷口 周の物語はここで終わる、けれども周の残した物づくりの遺伝子は我々の中に熱く生き続けている。

特金の歩みは途絶えることなく、また新たな物づくりの歴史を創っていくのだ。

完

それからわずか1週間後の8月31日のむし暑い夜のことだった、突然、周の部屋からぜいぜいはげしく咳き込む音が聞こえた。聞きなれない激しい呼吸音に異変を感じ部屋に飛び込むと、のどの奥でごろごろいうような異常な音をさせて、周はベットに横たわったまま意識がなかった。ひとりがすぐに人工呼吸をはじめ、私は電話に飛びつき救急車を呼んだ。

まもなく救急隊は到着したものの、志村坂上の中央病院に救急車が到着したときには、すでに周は死亡していた。異音に気づいてからものの10分もたたない間のことであった。最後に周の脳裏を過ぎったのは、鋼のまばゆい輝きであったのだろうかそれとも力強く回転する圧延機の姿であったのだろうか、周の死に顔はおだやかであった。

死亡診断書には、昭和45年8月31日午後9:50、吐物吸引による窒息とあった。

前年暮れには紫綬褒章を受章し、春には19歳の時にもらった大切な記念のマイクロメーターを大学出たての能人(現会長)に譲り渡し、特金を頼んだ。5月には創立30周年記念のパーティを催し、なにより大切な社員達とこれまでお世話になった取引先の方々に礼を述べることができた。気がかりであった次男の谷口侑次の独立の余波もなんとか収めた。

若い頃からの過酷な日々に体内は満身創痍ではあったが、思考は相変わらず鋭く、体が不自由なわけでも、どこか痛いわけでもなく、家族に囲まれて悠々自適の生活を自宅で送れた。

15歳で一人東京に出て以来、努力に努力を重ね、関東大震災、第2次大戦と激動する日本の社会の中で、それまでだれも手がけなかった特殊鋼の薄物圧延一筋にその生涯を掛けた男は、本人の望んでいたとおりの大往生を遂げた。

翌朝、工場の朝礼に集まった社員を前に谷口栄一専務取締役がしばし言葉を詰まらせながら突然の社長の訃報を告げると、社員の間からすすり泣きの声が上がった。

きびしい残暑の中、周が愛してやまなかった前野町の自宅に、友人の田中本願寺副管長の朗々たる読経の声が響き渡り通夜がとりおこなわれた。旧友の福井工務店の福井芳松氏が庭に臨時に大きく床を広げてくれたものの、1000人を超す参列の方々で庭も家もあふれかえった。翌日の告別式の後、工場前の道路に並び最後の別れを惜しむ社員の前を周の遺影を乗せた愛車ロールスロイスがホーンを鳴らしながら葬祭場へと走り去った。

後日、故人が参事をしていた築地の本願寺で盟友の前ナス鋼帯社長前山氏に葬儀委員長をお願いし社葬がとり行われた。式が始まる直前に大きな額が会場に運び込まれ、仏前に供えられた。そこにはこう記されていた。

日本国天皇は谷口 周を勲四等に叙し旭日小綬章を授与する

昭和四十五年八月三十一日皇居において璽をおさせる

昭和四十五年八月三十一日

内閣総理大臣 佐藤栄作

総理府賞勲局長 宮崎清文

第三二二九八九五号

特金の物づくりの礎を創った谷口 周の物語はここで終わる、けれども周の残した物づくりの遺伝子は我々の中に熱く生き続けている。

特金の歩みは途絶えることなく、また新たな物づくりの歴史を創っていくのだ。

完

谷口周

旭日小綬章

編集後記2015年12月 谷口慈雨子(トッキンHD常務取締役)

明治32年(1899年)生まれの谷口 周は昭和45年8月31日夜、71歳の波乱の生涯を閉じた。第一次大戦から関東大震災、第二次大戦という日本社会の大変遷の中をたくましく生き抜き、磨特殊帯鋼の圧延一筋に情熱のすべてをかけた。其の軌跡を辿り、記録する作業は新しい発見や事実の確認ができたことは、とてもエキサイティングであったものの、資料がないことでは苦労した。

初めて新橋に辿り着いた15歳の周が山手線はまだ影も形もない時代なのにどうやって上野まで徒歩で往復できたのかがずっと疑問であった。復元された旧新橋ステーションの前に立っても、どこをどう歩いていったのかさっぱりわからなかった、上野へ通じるまっすぐな幹線道路があったわけでもない。そんな時、当時の地図や銀座の古い写真を繰り返し眺めているうちにそうだ市電の線路を辿ったのではないかということに思い至り、一人納得がいった。

また、青山穏田の伸銅所に勤めたという記述があったので、地名を調べるうちに穏田の水車の資料に行き着き、そこに穏田川沿いにあったという伸銅所の記録を見つけた時も、転職先の隅田川沿いの伸銅工場の名前が松村延板工場という比較的大きな工場だったらしいことを区誌の中で見つけた時も小さな発見に心ときめいた。

周が東京に家出してきたときの汽車の時刻表や中野伸銅所の件は継続調査したい事柄である。

また、周は東京鋼帯工業株式会社の大島工場に勤務していたときに関東大震災にあうのだが、江東デルタの大半が被災し、さらに第二次大戦の空襲でも大被害を受けた地域だけに残っている公的資料も少なく、わからないことだらけであったが、そんなときにはどんな風にして大火災を逃れて助かったのか周の言葉が聞こえて来て書くことができた。

戦前の東京には路面電車が市内をくまなく走っていて、周の足跡も市電の線路沿いに移動して行ったようだ。けれども様子を調べに現地に行っても、当時の痕跡はもうわずかしか残っていない。特に第二次大戦中のことは、なにもわからないといっても過言でない、当時子供であった叔母の記憶をたどって書いたものの、戦時中の特金の状態は不明のままで、叔父たちの生前に話しを聞いておけばよかったと悔しがっても後の祭りであった。

2009年に磨き帯鋼振興会も解散し、特金の前野町工場はイズミヤになり、事務所はさやの湯処になった、日本金属の王子工場はニトリに変わり、高砂鐵工の大島工場も売却されてマンションとなった。周の足跡はいまやさやの湯処の柿天舎に残るのみとなった。

戦後になってからの資料は、OBの皆さんのご協力をいただいた。OBの皆さんは60年近く前の入社当時の特金の様子を実によく覚えておられ、当時のエピソードを楽しそうにお話いただけた。個人的に保存されていた資料を拝見できたのも幸いだった。

ブログを書いていてなによりうれしかったのは、ずっと昔に音信不通になっていた方々から思いもかけぬお便りをいただけたことである。『当時を思い出しながら読んでいます』『がんばってください』の声援を糧になんとかここまでたどりついた。

周の物づくりに対する情熱と湧き出る創意と工夫、度重なる試練に立ち向かった不屈の精神は特金のDNAとなって私たちの中に脈々と生き続けている。そのDNAを新たなDNAと結び合わせ、現在の混迷と変化の時代の中から、「新しい特金」を創っていこうと思う。

社員、OBの皆様方、応援してくださった方々、長い間、周の物語を読んでいただきありがとうございました。

初めて新橋に辿り着いた15歳の周が山手線はまだ影も形もない時代なのにどうやって上野まで徒歩で往復できたのかがずっと疑問であった。復元された旧新橋ステーションの前に立っても、どこをどう歩いていったのかさっぱりわからなかった、上野へ通じるまっすぐな幹線道路があったわけでもない。そんな時、当時の地図や銀座の古い写真を繰り返し眺めているうちにそうだ市電の線路を辿ったのではないかということに思い至り、一人納得がいった。

また、青山穏田の伸銅所に勤めたという記述があったので、地名を調べるうちに穏田の水車の資料に行き着き、そこに穏田川沿いにあったという伸銅所の記録を見つけた時も、転職先の隅田川沿いの伸銅工場の名前が松村延板工場という比較的大きな工場だったらしいことを区誌の中で見つけた時も小さな発見に心ときめいた。

周が東京に家出してきたときの汽車の時刻表や中野伸銅所の件は継続調査したい事柄である。

また、周は東京鋼帯工業株式会社の大島工場に勤務していたときに関東大震災にあうのだが、江東デルタの大半が被災し、さらに第二次大戦の空襲でも大被害を受けた地域だけに残っている公的資料も少なく、わからないことだらけであったが、そんなときにはどんな風にして大火災を逃れて助かったのか周の言葉が聞こえて来て書くことができた。

戦前の東京には路面電車が市内をくまなく走っていて、周の足跡も市電の線路沿いに移動して行ったようだ。けれども様子を調べに現地に行っても、当時の痕跡はもうわずかしか残っていない。特に第二次大戦中のことは、なにもわからないといっても過言でない、当時子供であった叔母の記憶をたどって書いたものの、戦時中の特金の状態は不明のままで、叔父たちの生前に話しを聞いておけばよかったと悔しがっても後の祭りであった。

2009年に磨き帯鋼振興会も解散し、特金の前野町工場はイズミヤになり、事務所はさやの湯処になった、日本金属の王子工場はニトリに変わり、高砂鐵工の大島工場も売却されてマンションとなった。周の足跡はいまやさやの湯処の柿天舎に残るのみとなった。

戦後になってからの資料は、OBの皆さんのご協力をいただいた。OBの皆さんは60年近く前の入社当時の特金の様子を実によく覚えておられ、当時のエピソードを楽しそうにお話いただけた。個人的に保存されていた資料を拝見できたのも幸いだった。

ブログを書いていてなによりうれしかったのは、ずっと昔に音信不通になっていた方々から思いもかけぬお便りをいただけたことである。『当時を思い出しながら読んでいます』『がんばってください』の声援を糧になんとかここまでたどりついた。

周の物づくりに対する情熱と湧き出る創意と工夫、度重なる試練に立ち向かった不屈の精神は特金のDNAとなって私たちの中に脈々と生き続けている。そのDNAを新たなDNAと結び合わせ、現在の混迷と変化の時代の中から、「新しい特金」を創っていこうと思う。

社員、OBの皆様方、応援してくださった方々、長い間、周の物語を読んでいただきありがとうございました。