創業の礎

特金の起源

現在『さやの湯処』がある地で(株)特殊金属エクセルは誕生した。

都内で稀少な源泉掛け流し天然温泉、苔庭と昭和の趣ある家屋、安全で美味しい料理、リーズナブルな価格設定という強みのおかげで2005年のオープン以来、『さやの湯処』の来店客は増え続けている。

施設は100名余りのスタッフで運営しているのだが、実はスタッフの他にもう一人だれかいるらしいと言われている。オープン当初から、見知らぬ初老の男性が店を見守っている姿を見たという話がスタッフの間でまことしやかにささやかれている。残念ながら私はまだ出会っていないが、会えたら「どう、気に入ったかな?」と聞いてみたい。なぜならその人は特金創業者 谷口 周(ちかし)に違いないと思っているからだ。

谷口 周は1940年5月、この地に特殊金属圧延工業所((株)特殊金属エクセルの前身)を設立し、生涯をかけて圧延機の設計と磨特殊鋼帯、磨帯鋼の製造にその情熱を注いだ。

2010年、(株)特殊金属エクセルは創業70周年を迎えた。100年に一度といわれる未曾有の不況の今、あらためて特金の起源を探り、これまで幾度となく降りかかってきた危機を乗り越えた特金の軌跡を未来のために記すことにしよう。ちなみに『さやの湯処』の食事処である「柿天舎」は谷口 周の雅号である「柿天」に因んで命名したもので、昭和21年に建築され周が亡くなるまでの24年間を過ごした住まいを再生したものである。

都内で稀少な源泉掛け流し天然温泉、苔庭と昭和の趣ある家屋、安全で美味しい料理、リーズナブルな価格設定という強みのおかげで2005年のオープン以来、『さやの湯処』の来店客は増え続けている。

施設は100名余りのスタッフで運営しているのだが、実はスタッフの他にもう一人だれかいるらしいと言われている。オープン当初から、見知らぬ初老の男性が店を見守っている姿を見たという話がスタッフの間でまことしやかにささやかれている。残念ながら私はまだ出会っていないが、会えたら「どう、気に入ったかな?」と聞いてみたい。なぜならその人は特金創業者 谷口 周(ちかし)に違いないと思っているからだ。

谷口 周は1940年5月、この地に特殊金属圧延工業所((株)特殊金属エクセルの前身)を設立し、生涯をかけて圧延機の設計と磨特殊鋼帯、磨帯鋼の製造にその情熱を注いだ。

2010年、(株)特殊金属エクセルは創業70周年を迎えた。100年に一度といわれる未曾有の不況の今、あらためて特金の起源を探り、これまで幾度となく降りかかってきた危機を乗り越えた特金の軌跡を未来のために記すことにしよう。ちなみに『さやの湯処』の食事処である「柿天舎」は谷口 周の雅号である「柿天」に因んで命名したもので、昭和21年に建築され周が亡くなるまでの24年間を過ごした住まいを再生したものである。

決意の単身上京

谷口 周(ちかし)は1899年(明治32年)8月25日に福井市新保村のはずれの貧しい農家の長男に生まれた。日清戦争勃発から数えて5年後、今から110年前のことである。読み書きが達者で生来器用な父周吉は百姓をきらい、商いをはじめたものの商売はうまくいかず、生活は常に苦しかった。続けて3人の弟妹が生まれたのにもかかわらず、父は仕事の憂さを酒でまぎらわす日々だったので、暮らしはますます困窮していった。無学だが働き者で優しい母こんは3度の食事も満足にとれないような生活にも決して愚痴をこぼすことのない辛抱強い人であった。

小学校を卒業した周は中学に進学したくてたまらなかったが、弟妹のめんどうをみながら働く他なかった。当時農村での子供の労働は大変過酷なもので、炎天下の田や畑で汗と泥にまみれて牛馬のごとく働いても得られる金はごくごくわずかなものであった。

福井の冬は長く寒い、11月に入ると一晩中雪下ろしの雷が鳴り響き、強風と共にみぞれやあられがすさまじい音を立ててあばら屋を叩き、いつしか根雪となる。吹き込む冷たい隙間風に凍える弟妹を励ましながら、周は泣き言一つ言わず厳しい生活を耐えしのいだ。晩年の周が足の親指に紐をかけて器用に縄を綯う姿をみたことがあるが、子供の頃習い覚えた夜なべ仕事だったのだろう。

後に生涯を通じてどんな苦難にも負けない逞しい根性を培ったのは少年時代のこの逆境にあったと語っていた。

けれど、どんなに懸命に朝から晩まで働いたとしてもこんな田舎での日雇い稼ぎに将来はない。現状から抜け出すためには広い都会へ出て何か仕事を覚える以外道は開けない。周少年は「今に見ろ、今に見ろ」と歯を食いしばりながら、都会に出て身を立てることを固く心にちかった。

1913年(大正2年)、数えで15歳の晩春、周は誰にも言わずに家を出て単身東京に向かった。一日中くたくたになるまで働いてやっと貯めたなけなしの金で買った子供切符を握りしめ、汽車に乗ったのだ。

大正2年4月1日に北陸本線の米原駅 - 直江津駅が全通し、新橋駅 - 名古屋駅を急行運転する新橋駅 - 米原駅 - 直江津駅直通の列車が初めて走った直後のことである。大正10年の新橋-大阪の大人汽車賃は6円4銭、小人はその半額で鶏一羽の価格相当ぐらい。所要時間はおよそ16時間の時代であった。汽車の中は人いきれでむっとするぐらい蒸し暑かったが、列車の片隅に緊張して座る疲れた体には汽車の揺れが心地よく、いつしかうとうと夢心地になった。

「切符を拝見します。」という声にはっとして、検札に来た車掌にあわてて子供切符をさし出した。すぐさま見咎められ、車掌室に連行された。子供切符で東京に行けるとかたく思いこんでいたほどの田舎者であったのだ。

厳しく問いただす車掌に「すみましぇん、貧乏でこれだけしか買えンかったざぁ。どうしてもォお都会へ出て、一生懸命奉公しようと覚悟してもてぇいるンやぁ。」と周少年は必死で訴えた。

車掌は周少年の食い入るような真剣な眼差しになにかを感じたのだろう、「君がどんな辛抱でもするというのならば、私が新橋まで連れて行ってやろう。しっかりやって、立派に成功するんだよ。」と励ましてくれた。周はその言葉に深く頷いた。

汽車が新橋停車場(ステイション)につくと、車掌はわざわざ改札までついてきて話をつけてくれた。

ここでいう新橋駅とは明治5年(1872年)に建てられ、周がたどり着いた翌年の大正3年、東京駅が開業したことにより汐留駅と改称された旧新橋駅のことである。現在は旧新橋停車場として再現されている。なお東京駅開業と同時に烏森駅に新駅舎をたて今の新橋駅ができた。

こうして車掌の温かい計らいのおかげで周は念願の東京の土を踏むことが出来た。

『どンなぁことがあっても絶対に挫けず、生きて生きて生き抜いてやるざぁ。』

じっと腕を組んだまま大都会の雑踏に向かって立つ周は、体中にファイトが満ち溢れてくるのを感じていた。

小学校を卒業した周は中学に進学したくてたまらなかったが、弟妹のめんどうをみながら働く他なかった。当時農村での子供の労働は大変過酷なもので、炎天下の田や畑で汗と泥にまみれて牛馬のごとく働いても得られる金はごくごくわずかなものであった。

福井の冬は長く寒い、11月に入ると一晩中雪下ろしの雷が鳴り響き、強風と共にみぞれやあられがすさまじい音を立ててあばら屋を叩き、いつしか根雪となる。吹き込む冷たい隙間風に凍える弟妹を励ましながら、周は泣き言一つ言わず厳しい生活を耐えしのいだ。晩年の周が足の親指に紐をかけて器用に縄を綯う姿をみたことがあるが、子供の頃習い覚えた夜なべ仕事だったのだろう。

後に生涯を通じてどんな苦難にも負けない逞しい根性を培ったのは少年時代のこの逆境にあったと語っていた。

けれど、どんなに懸命に朝から晩まで働いたとしてもこんな田舎での日雇い稼ぎに将来はない。現状から抜け出すためには広い都会へ出て何か仕事を覚える以外道は開けない。周少年は「今に見ろ、今に見ろ」と歯を食いしばりながら、都会に出て身を立てることを固く心にちかった。

1913年(大正2年)、数えで15歳の晩春、周は誰にも言わずに家を出て単身東京に向かった。一日中くたくたになるまで働いてやっと貯めたなけなしの金で買った子供切符を握りしめ、汽車に乗ったのだ。

大正2年4月1日に北陸本線の米原駅 - 直江津駅が全通し、新橋駅 - 名古屋駅を急行運転する新橋駅 - 米原駅 - 直江津駅直通の列車が初めて走った直後のことである。大正10年の新橋-大阪の大人汽車賃は6円4銭、小人はその半額で鶏一羽の価格相当ぐらい。所要時間はおよそ16時間の時代であった。汽車の中は人いきれでむっとするぐらい蒸し暑かったが、列車の片隅に緊張して座る疲れた体には汽車の揺れが心地よく、いつしかうとうと夢心地になった。

「切符を拝見します。」という声にはっとして、検札に来た車掌にあわてて子供切符をさし出した。すぐさま見咎められ、車掌室に連行された。子供切符で東京に行けるとかたく思いこんでいたほどの田舎者であったのだ。

厳しく問いただす車掌に「すみましぇん、貧乏でこれだけしか買えンかったざぁ。どうしてもォお都会へ出て、一生懸命奉公しようと覚悟してもてぇいるンやぁ。」と周少年は必死で訴えた。

車掌は周少年の食い入るような真剣な眼差しになにかを感じたのだろう、「君がどんな辛抱でもするというのならば、私が新橋まで連れて行ってやろう。しっかりやって、立派に成功するんだよ。」と励ましてくれた。周はその言葉に深く頷いた。

汽車が新橋停車場(ステイション)につくと、車掌はわざわざ改札までついてきて話をつけてくれた。

ここでいう新橋駅とは明治5年(1872年)に建てられ、周がたどり着いた翌年の大正3年、東京駅が開業したことにより汐留駅と改称された旧新橋駅のことである。現在は旧新橋停車場として再現されている。なお東京駅開業と同時に烏森駅に新駅舎をたて今の新橋駅ができた。

こうして車掌の温かい計らいのおかげで周は念願の東京の土を踏むことが出来た。

『どンなぁことがあっても絶対に挫けず、生きて生きて生き抜いてやるざぁ。』

じっと腕を組んだまま大都会の雑踏に向かって立つ周は、体中にファイトが満ち溢れてくるのを感じていた。

旧新橋駅 横浜開港資料館所蔵

新橋停車場の恩

新橋駅に着いたのは、朝の十時頃だった。家を出る前に食べただけで、丸一日なにも口にしていなかったが、余ほど緊張していたのだろう不思議に空腹感はなかった。無一文だったので、食べ物を買うことなどできなかったが、大都市東京の賑やかさが田舎者の周の胸を一杯にしていた。目の前に広がる東京はこれまで見たこともない大きくりっぱな建物が建ち並び、大勢の人々が行き来し活気があった。

西も東もわからない少年はせめて自分の歩いた道順だけは忘れずに覚えておくよう注意しつつ、この大東京の中を足にまかせて歩き始めたのである。初めから、夜は新橋駅に戻って寝るつもりであった。

その日は、水だけを飲んで、下谷車坂方面(現在の上野駅のバイク街付近)まで、7キロの道を往復した。

おそらく当時の東京一の繁華街である新橋-銀座-京橋-日本橋-神田-秋葉原-上野というルート(現在の中央通り、地下鉄銀座線の路線)を走っていた路面電車の線路沿いに歩いたのだろう。

山手線が環状線になったのは大正14年のことなので、当時は上野までの山手線はまだ走っていなかった。東京鉄道の路面電車の全盛期であった。

新橋駅に戻ってきたのはすっかり暗くなってからである。

大通りにはガス灯が灯り、なにもかもが初めて見る夢のような世界だった。

東京は福井より暖かい上に、その日は初夏のような陽気で、戸外で寝ても風邪をひく季節ではなかった。そこで、一夜の宿を新橋駅構内のベンチと決め込んでいたのだ。ところが、郷里の福井の駅とは違って、東京の駅は終列車がでてしまうと、鎧戸を下ろし、一般の人々は駅構内にはいれないようになる。そんなこととは露知らぬ田舎者の少年は、疲れ果て空腹も忘れて、待合室近くの小荷物置き場の片隅でぐっすり寝込んでしまった。

どれ程の時間がたったかわからない。揺り起こされてはっと目を覚ますと、制服を着た駅員が目の前に立っている。『福井へ追い返されては大変だ』彼は何を問われても返事をせずがんとして口をつぐんでいた。

「ここに隠れていて、何か盗むつもりなんだろう」しびれを切らして駅員は詰問した。

これには彼もびっくり仰天し、大慌てて、「そうでわぁねぇーっつ」福井弁丸出しで否定したのである。

するとそれを聞いた駅員が尋ねた「お前は福井の人間か。」

「ほうや、ほうや」懸命にうなづく周に、その駅員は言った「そうか、うらぁも越前や」

なんと、その駅員は同郷の出身者であった。これは周にとって誠に幸いなことであった。駅員は彼の話を聞いて深く同情し、その夜はそこのベンチで寝かせてくれた。

翌朝、駅の鎧戸が上げられ、まぶしい朝日が駅舎に射し込んできた。構内の掃除が終わった8時頃、昨夜の駅員がニコニコ顔で握り飯をもってきてくれた。「腹減ってもたやろ喰えや」無造作に握り飯をおいていくその姿に、握り飯をおし戴いて深く頭を下げる少年の頬を後から後からとめどもなく涙が流れ落ちた。

新橋駅につれてきてくれた車掌といい、この新橋駅の駅員といい、周の人生の初期に巡り合った人たちが、慈悲の有りがたさを少年に教えてくれた。この駅員に紹介されて、東京で最初に勤めたのは、芝御成門の近くにあった山田という家である。そこは、カーボン電球をつくる小さな町工場であった。

西も東もわからない少年はせめて自分の歩いた道順だけは忘れずに覚えておくよう注意しつつ、この大東京の中を足にまかせて歩き始めたのである。初めから、夜は新橋駅に戻って寝るつもりであった。

その日は、水だけを飲んで、下谷車坂方面(現在の上野駅のバイク街付近)まで、7キロの道を往復した。

おそらく当時の東京一の繁華街である新橋-銀座-京橋-日本橋-神田-秋葉原-上野というルート(現在の中央通り、地下鉄銀座線の路線)を走っていた路面電車の線路沿いに歩いたのだろう。

山手線が環状線になったのは大正14年のことなので、当時は上野までの山手線はまだ走っていなかった。東京鉄道の路面電車の全盛期であった。

新橋駅に戻ってきたのはすっかり暗くなってからである。

大通りにはガス灯が灯り、なにもかもが初めて見る夢のような世界だった。

東京は福井より暖かい上に、その日は初夏のような陽気で、戸外で寝ても風邪をひく季節ではなかった。そこで、一夜の宿を新橋駅構内のベンチと決め込んでいたのだ。ところが、郷里の福井の駅とは違って、東京の駅は終列車がでてしまうと、鎧戸を下ろし、一般の人々は駅構内にはいれないようになる。そんなこととは露知らぬ田舎者の少年は、疲れ果て空腹も忘れて、待合室近くの小荷物置き場の片隅でぐっすり寝込んでしまった。

どれ程の時間がたったかわからない。揺り起こされてはっと目を覚ますと、制服を着た駅員が目の前に立っている。『福井へ追い返されては大変だ』彼は何を問われても返事をせずがんとして口をつぐんでいた。

「ここに隠れていて、何か盗むつもりなんだろう」しびれを切らして駅員は詰問した。

これには彼もびっくり仰天し、大慌てて、「そうでわぁねぇーっつ」福井弁丸出しで否定したのである。

するとそれを聞いた駅員が尋ねた「お前は福井の人間か。」

「ほうや、ほうや」懸命にうなづく周に、その駅員は言った「そうか、うらぁも越前や」

なんと、その駅員は同郷の出身者であった。これは周にとって誠に幸いなことであった。駅員は彼の話を聞いて深く同情し、その夜はそこのベンチで寝かせてくれた。

翌朝、駅の鎧戸が上げられ、まぶしい朝日が駅舎に射し込んできた。構内の掃除が終わった8時頃、昨夜の駅員がニコニコ顔で握り飯をもってきてくれた。「腹減ってもたやろ喰えや」無造作に握り飯をおいていくその姿に、握り飯をおし戴いて深く頭を下げる少年の頬を後から後からとめどもなく涙が流れ落ちた。

新橋駅につれてきてくれた車掌といい、この新橋駅の駅員といい、周の人生の初期に巡り合った人たちが、慈悲の有りがたさを少年に教えてくれた。この駅員に紹介されて、東京で最初に勤めたのは、芝御成門の近くにあった山田という家である。そこは、カーボン電球をつくる小さな町工場であった。

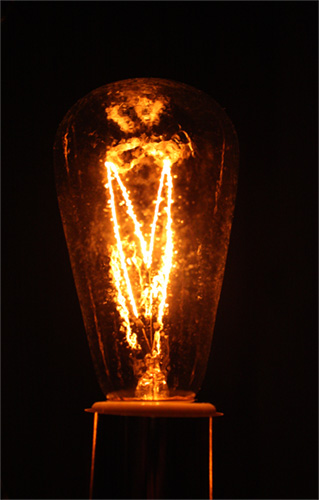

カーボン電球工場での奉公

『死ぬ気でがんばって出世する』固く心に誓って、紹介された芝御成門のカーボン電球工場に奉公に入った。

御成門は芝増上寺の裏門のことで、将軍が菩提寺である増上寺に参詣する際にこの裏門を用いたことから、御成門と呼ばれるようになった。その近くの小さな町工場だった。

1886年東京電力の前身東京電灯会社が設立され、それまでのガス灯に代わり電灯の使用が広まり、周が東京に出てきた1912年には東京市内に電灯がほぼ完全普及していた。電灯の普及につれ電球の需要はのびる一方だったので、工場は大変忙しかった。

住み込みの徒弟生活、奉公の小僧の生活は、毎朝5時には起き、朝飯作りの女中の手伝いをする。主人の赤ん坊のおしめ洗いをして、便所掃除をする。前の日の冷や飯を薄いみそ汁でかき込むとすぐに仕事の準備にとりかかる。日中は作業と配達に追われる。

天井からぽつんと下がった裸電球の下で夜ふけまでもくもくとカーボン電球を作り、仕事を終えるのが夜の十時である。3人の職人が帰り、兄弟子から順に仕事をきり上げて、彼が最後に一人で工場の掃除を終えると十一時近くなる。これが毎日の日課である。

「小僧!!なにやってんだ、ちゃんと片付けておけ!!」

「小僧!!そこの電球を神田の旦那のとこまで届けてこい。道草するんじゃねえぞ」

次から次へと用事を言いつけられる。

赤ん坊をおぶって、ちぎれるような冷たい水での洗濯も毎度のことだったが、背中の赤ん坊のぬくもりが、福井の弟妹を思い出させた。継ぎの当たった薄い着物に、歯がすり減って板のようになった下駄姿で、毎日毎晩、独楽鼠のごとく働いた。素足に下駄のままだったが、雪の降りしきる中、わら靴をはいて空きっ腹のまま何里も重い荷物をかついで雪道を歩くつらさに比べれば、どうということもなかった。寝る時間は5時間そこそこしかなかったし、怒鳴られることは毎度のことだったが、決死の覚悟でここに入った周は、別段辛いとも苦しいとも思わず、与えられた仕事を黙々とやっていた。

このような丁稚奉公制度は第2次大戦後、GHQが労働法規を整備したことで消滅することになる。

年が明けて翌年1914年(大正3年)のかぞえ十六歳の正月に、はじめて縞木綿の着物に角帯、それにギザ銭(五十銭玉)一枚を小遣いにもらった。そのころ鰻重の並が四十銭だった。

当時住み込みの小僧は、正月や盆におしきせの着物と若干の小遣い銭をもらうだけで、それ以外の手当は一切ない。おまけに日曜も祭日もないというのが普通だった。それだけに、初めてもらった休みの嬉しさは、とうてい余人の想像できるところではなかった。その日、兄弟子とともに一緒にぶらぶら歩いて浅草まで遊びに行ったが、嬉しさに心が弾み、うきうきして足が地に着かないような気持ちであった。

浅草は大東京の娯楽の中心で、歓楽街を形成していた。花屋敷をはじめとした多くの娯楽施設があり、活動写真館(映画館)や劇場、浅草公園や花屋敷には各種の大道芸が揃い、毎日大勢の人出で賑わっていた。チャップリンが電気館に初登場し一世を風靡するのは翌大正4年のことである。

遠い少年の日の記憶であるが、雑踏にもまれながら、活動小屋の呼び込みに心躍らせ、仲間といろいろな店を冷やかして歩いた楽しかった想い出を周は生涯忘れることができなかった。

日がたつにつれて仕事もだんだんに覚え、要領よく仕事もできるようになった。しかし朝から晩まで酷使され、給料日がきても、一銭の金ももらえぬことは相変わらずであった。ところが、彼よりずっと後から入社した中学三年を中退した者は、主人も職人も一目置いていて、特別待遇されていた。ちゃんと名字で呼ばれ、掃除や下働きなど一切させられずに、初めから組み立て工程の見習をし、作業の記録係にもすぐ抜擢された。仕事はできるようになったものの、周は「小僧!!」のままだった。

『やはり、学校にいかなければ、社会は受け入れてくれないのか』つくづく考えざるを得なかった。

御成門は芝増上寺の裏門のことで、将軍が菩提寺である増上寺に参詣する際にこの裏門を用いたことから、御成門と呼ばれるようになった。その近くの小さな町工場だった。

1886年東京電力の前身東京電灯会社が設立され、それまでのガス灯に代わり電灯の使用が広まり、周が東京に出てきた1912年には東京市内に電灯がほぼ完全普及していた。電灯の普及につれ電球の需要はのびる一方だったので、工場は大変忙しかった。

住み込みの徒弟生活、奉公の小僧の生活は、毎朝5時には起き、朝飯作りの女中の手伝いをする。主人の赤ん坊のおしめ洗いをして、便所掃除をする。前の日の冷や飯を薄いみそ汁でかき込むとすぐに仕事の準備にとりかかる。日中は作業と配達に追われる。

天井からぽつんと下がった裸電球の下で夜ふけまでもくもくとカーボン電球を作り、仕事を終えるのが夜の十時である。3人の職人が帰り、兄弟子から順に仕事をきり上げて、彼が最後に一人で工場の掃除を終えると十一時近くなる。これが毎日の日課である。

「小僧!!なにやってんだ、ちゃんと片付けておけ!!」

「小僧!!そこの電球を神田の旦那のとこまで届けてこい。道草するんじゃねえぞ」

次から次へと用事を言いつけられる。

赤ん坊をおぶって、ちぎれるような冷たい水での洗濯も毎度のことだったが、背中の赤ん坊のぬくもりが、福井の弟妹を思い出させた。継ぎの当たった薄い着物に、歯がすり減って板のようになった下駄姿で、毎日毎晩、独楽鼠のごとく働いた。素足に下駄のままだったが、雪の降りしきる中、わら靴をはいて空きっ腹のまま何里も重い荷物をかついで雪道を歩くつらさに比べれば、どうということもなかった。寝る時間は5時間そこそこしかなかったし、怒鳴られることは毎度のことだったが、決死の覚悟でここに入った周は、別段辛いとも苦しいとも思わず、与えられた仕事を黙々とやっていた。

このような丁稚奉公制度は第2次大戦後、GHQが労働法規を整備したことで消滅することになる。

年が明けて翌年1914年(大正3年)のかぞえ十六歳の正月に、はじめて縞木綿の着物に角帯、それにギザ銭(五十銭玉)一枚を小遣いにもらった。そのころ鰻重の並が四十銭だった。

当時住み込みの小僧は、正月や盆におしきせの着物と若干の小遣い銭をもらうだけで、それ以外の手当は一切ない。おまけに日曜も祭日もないというのが普通だった。それだけに、初めてもらった休みの嬉しさは、とうてい余人の想像できるところではなかった。その日、兄弟子とともに一緒にぶらぶら歩いて浅草まで遊びに行ったが、嬉しさに心が弾み、うきうきして足が地に着かないような気持ちであった。

浅草は大東京の娯楽の中心で、歓楽街を形成していた。花屋敷をはじめとした多くの娯楽施設があり、活動写真館(映画館)や劇場、浅草公園や花屋敷には各種の大道芸が揃い、毎日大勢の人出で賑わっていた。チャップリンが電気館に初登場し一世を風靡するのは翌大正4年のことである。

遠い少年の日の記憶であるが、雑踏にもまれながら、活動小屋の呼び込みに心躍らせ、仲間といろいろな店を冷やかして歩いた楽しかった想い出を周は生涯忘れることができなかった。

日がたつにつれて仕事もだんだんに覚え、要領よく仕事もできるようになった。しかし朝から晩まで酷使され、給料日がきても、一銭の金ももらえぬことは相変わらずであった。ところが、彼よりずっと後から入社した中学三年を中退した者は、主人も職人も一目置いていて、特別待遇されていた。ちゃんと名字で呼ばれ、掃除や下働きなど一切させられずに、初めから組み立て工程の見習をし、作業の記録係にもすぐ抜擢された。仕事はできるようになったものの、周は「小僧!!」のままだった。

『やはり、学校にいかなければ、社会は受け入れてくれないのか』つくづく考えざるを得なかった。

カーボン電球

青山穏田の延がね水車で修業

上京以来一年余りたって、周にも東京の地理、世情といったものも次第にわかりかけてきた。『学校へいきたい、勉強をして出世したい』火の噴くような思いにつき動かされていた。田舎者とばかにされないように、福井弁を使わずに徹底的に東京言葉で話した。口入れ屋という職場を紹介する機関のあることも初めて知った。

そしてある口入れ屋の紹介により今度は銀座の和洋酒店の住み込み小僧になった。

この店では、毎月小遣いもくれ、人使いも前のカーボン電球工場ほどあらくなかった。しかし周の望みは夜学に通って勉強することだった。だがこの酒屋では、夜学まではやらせてもらえなかった。やがて仕事に慣れてみると、こういう商店では、たとえ大番頭に出世したとしても、将来の望みがかなうわけではない。第一、商人は肌に合わないこともわかった。それよりも『学問を身につけたい』願いは狂おしく腹の底からの焦燥感が渦巻いていた。

牛乳配達なら苦学できる、という話を聞き、和洋酒店をやめて、今度は牛乳店に頼み込んで、配達に雇ってもらった。だがやってみると生活費から学費まで全部を牛乳配達でまかなうことは、とうてい出来ないことがわかった。結局、苦学するには、何処かの書生に住み込むことが一番良い方法であることを知ったが、書生に入るには確実な身元保証人が必要である。家出人の身の上ではそれも無理であった。

もはや夜学に通わせてくれる温かい理解ある経営者を捜すこと、それしか彼の眼中にはなかった。『何が何でも、学校へ行きたい』そして彼は、遂にそれを探し当てた。

口入れ屋の紹介で、青山穏田(あおやまおんでん)(今の原宿のキャットストリート周辺)にある伸銅所に住み込むことになった。ここの主人が彼を夜学に通わせてくれたのである。この伸銅所に勤めたことが、周の将来を決めた。何故なら、生涯の事業となった帯鋼との最初の結びつきという機縁がここで生じたからである。

そしてある口入れ屋の紹介により今度は銀座の和洋酒店の住み込み小僧になった。

この店では、毎月小遣いもくれ、人使いも前のカーボン電球工場ほどあらくなかった。しかし周の望みは夜学に通って勉強することだった。だがこの酒屋では、夜学まではやらせてもらえなかった。やがて仕事に慣れてみると、こういう商店では、たとえ大番頭に出世したとしても、将来の望みがかなうわけではない。第一、商人は肌に合わないこともわかった。それよりも『学問を身につけたい』願いは狂おしく腹の底からの焦燥感が渦巻いていた。

牛乳配達なら苦学できる、という話を聞き、和洋酒店をやめて、今度は牛乳店に頼み込んで、配達に雇ってもらった。だがやってみると生活費から学費まで全部を牛乳配達でまかなうことは、とうてい出来ないことがわかった。結局、苦学するには、何処かの書生に住み込むことが一番良い方法であることを知ったが、書生に入るには確実な身元保証人が必要である。家出人の身の上ではそれも無理であった。

もはや夜学に通わせてくれる温かい理解ある経営者を捜すこと、それしか彼の眼中にはなかった。『何が何でも、学校へ行きたい』そして彼は、遂にそれを探し当てた。

口入れ屋の紹介で、青山穏田(あおやまおんでん)(今の原宿のキャットストリート周辺)にある伸銅所に住み込むことになった。ここの主人が彼を夜学に通わせてくれたのである。この伸銅所に勤めたことが、周の将来を決めた。何故なら、生涯の事業となった帯鋼との最初の結びつきという機縁がここで生じたからである。

神田の夜間中学へ駆け足通学

青山穏田(あおやまおんでん)の伸銅所は、朝7時から夜7時までの十二時間作業だったが、溶解部は朝6時から始まりその代わり終わりも早く賃金も高かった。周は半年間の見習い期間を経て、この溶解部へ回してもらった。溶解担当は吹き屋と呼ばれ、石炭や松の薪を燃やし、ふいごで空気をおくりながら、るつぼで真鍮のスクラップを溶かした。鉄棒で、るつぼのなかをかき回し、真っ赤に溶けた表面に浮いた『あか』(鉄分)をアカアゲという中央に穴の空いたオタマで取り除くのが助手の仕事だった。地獄の釜のように熱いうえに溶けた金属が飛び散り常に危険と隣り合わせだった。多量の汗をかくので体力を消耗しないように塩をなめながら、細心の注意をはらい安全作業を行うことの大事さをこのとき身をもって学んだ。この後生涯を通じて、圧延や熱処理作業を行うことになるが、周には怪我の跡ひとつなかった。

スクラップの配合と溶解用の送風は製品の出来具合を左右するので熟練した親方が担当した。原料のスクラップがどろどろに溶けきると、るつぼばさみで、るつぼを丸太に吊して二人で担ぎ、親方が先を押さえて型のところまで運び、軍手をして溶けたゆを糠型へ流し込む。糠型とは糠と塩を混ぜて型棹を押しつけた跡のことである。あまりの熱さに、溶けた金属を流す作業1回ごとに川に飛び込んで体を冷やした。

そうやって9月から神田の夜学へ通うための手はずを整えた。学校へやってもらうのであるから、日曜の休日も返上して毎日しゃにむに働いた。日給は45銭、そのうち宿泊費と食費に約30銭/日かかったが、半年間で袷(あわせ)と単衣の着物を1枚ずつそれに古いながら袴を買うことができたのである。

当時の中学は、現代の中学と高校を合わせた制度で、小学校から進学して4〜5年で卒業する。その頃の中学校夜間部はすべて私立であった。古くから神田は苦学生の町で、名高い中学夜間部がいくつかあった。今の定時制高校とは反対で、昼間の中学校が5年制なのに、夜学は、4年制で5年分の授業をこなす制度だから勉強は厳しかった。学費も用意ができ、希望に胸おどらせて充実した毎日を送り、いよいよ待望の9月がきた。

青山穏田から神田まで約4キロある。市電に乗ればすぐのことだが、往復5銭の電車賃がいたい。そこで彼は、毎日駆け足で通学したのである。そのため1日3時間の授業が2時間しか受けられず、当然進学は遅れたのであるが、目的を定めた緊張した生活は、思わぬ勇気と力を与えた。昼間は仕事に打ち込み、先輩の職人達にも極めて誠実だったので、先輩達も何かにつけてよく教え導いてくれた。仕事の腕はめきめき上達した。毎日が楽しくて楽しくてたまらなく、仕事も勉強も乾いた砂に水が染みこむようにぐんぐん身に付いていった。

こうして一年生の授業を一年半かけて終了し、新学期を迎えた大正7年(1918年)18歳の春、親切な先輩職人の世話で、本所吾妻橋近くの別の伸銅所に移ることになった。

スクラップの配合と溶解用の送風は製品の出来具合を左右するので熟練した親方が担当した。原料のスクラップがどろどろに溶けきると、るつぼばさみで、るつぼを丸太に吊して二人で担ぎ、親方が先を押さえて型のところまで運び、軍手をして溶けたゆを糠型へ流し込む。糠型とは糠と塩を混ぜて型棹を押しつけた跡のことである。あまりの熱さに、溶けた金属を流す作業1回ごとに川に飛び込んで体を冷やした。

そうやって9月から神田の夜学へ通うための手はずを整えた。学校へやってもらうのであるから、日曜の休日も返上して毎日しゃにむに働いた。日給は45銭、そのうち宿泊費と食費に約30銭/日かかったが、半年間で袷(あわせ)と単衣の着物を1枚ずつそれに古いながら袴を買うことができたのである。

当時の中学は、現代の中学と高校を合わせた制度で、小学校から進学して4〜5年で卒業する。その頃の中学校夜間部はすべて私立であった。古くから神田は苦学生の町で、名高い中学夜間部がいくつかあった。今の定時制高校とは反対で、昼間の中学校が5年制なのに、夜学は、4年制で5年分の授業をこなす制度だから勉強は厳しかった。学費も用意ができ、希望に胸おどらせて充実した毎日を送り、いよいよ待望の9月がきた。

青山穏田から神田まで約4キロある。市電に乗ればすぐのことだが、往復5銭の電車賃がいたい。そこで彼は、毎日駆け足で通学したのである。そのため1日3時間の授業が2時間しか受けられず、当然進学は遅れたのであるが、目的を定めた緊張した生活は、思わぬ勇気と力を与えた。昼間は仕事に打ち込み、先輩の職人達にも極めて誠実だったので、先輩達も何かにつけてよく教え導いてくれた。仕事の腕はめきめき上達した。毎日が楽しくて楽しくてたまらなく、仕事も勉強も乾いた砂に水が染みこむようにぐんぐん身に付いていった。

こうして一年生の授業を一年半かけて終了し、新学期を迎えた大正7年(1918年)18歳の春、親切な先輩職人の世話で、本所吾妻橋近くの別の伸銅所に移ることになった。

生涯の宝物マイクロメーター

伸銅所があったのは隅田川に架かる吾妻橋の本所側の地で、対岸は浅草である。

明治時代、電気銅線を独占的に生産していた古河の本所鎔銅所が日光電気精銅所の拡張をもって1908年7月に廃止された後は、いくつかの小さな伸銅所があるだけだった。明治後期の工場通覧によると当時本所には板圧延の専門工場の比較的規模の大きい松村延板工場の他は銅瓦板の井上工場、料理鍋用銅板の赤穂銅板工場、秤用黄銅板の村田真鍮板秤工場という、銅製品の中間材料として延板を製作する職工10人前後の零細工場があったという。このうちのどこの伸銅所だったかわからないが、それまで丸2年青山穏田の伸銅所でみっちり修行したおかげで、周はいわゆる半職人の技術者として転職することができ、給料も上がり学校へもぐんと近くなった。将来にも自信がもてるようになり、周は若者らしく意気軒昂たるものがあった。

転職先の伸銅所で彼は、溶けた真鍮を固めたインゴットをまだ温かいうちにロールで何回か繰り返し圧延し、薄板に加工する作業に従事した。冷めてくるとまた炉で赤めて圧延しハモニカの共鳴板用の真鍮板を作って腕を磨いたという。動力が水車から電力に代わっても伸銅の仕上げは酸洗いを要するので、伸銅所は川沿いにあることが必要だった。

希望にみちた新しい生活を始めた1ヶ月後に思ってもいなかったことが起きた。

彼はこの伸銅所にきてから、身辺の安定を見ることが出来たので、家出以来初めて、故郷の福井に手紙を出し近況を知らせた。ところが故郷からの返事には、彼が新学期を迎えて1ヶ月後に父が脳溢血で倒れ半身不随となったとあった。

『おっかあっ』失意の身を酒で慰めていた父自身はともかく、病人と三人の弟妹を抱えたやさしい母の苦労を考えると胸が締め付けられるようで、周は居ても立ってもいられなかった。もはや学校どころでなかった。彼はすぐさま通学を断念し、一銭でも多く故郷の母に送金するため、全身全霊をあげて昼も夜もひたすら仕事に打ち込んだ。その結果、19歳を迎えるころには、押しも押されもせぬ堂々たる一人前の職人として通用する技術を習得することになった。

『学校の学問ばかりが勉強ではない』周は考えた。

『成功するためには、いろいろな人生経験を積んだ人、仕事の先輩や高等な学問を受けた先輩達をすべて先生と考えよう』

そこで所謂『耳学問』にはげんだ。いまや、職場はいうまでもなく、日常生活のすべてが彼にとっては学問だった。日頃接する多くの人々の中にも先生は無限にいた。

休日には先輩達の家をたずね、庭掃除や使い走りをする。そして貴重な体験談や隠れた秘話をきく。これは学校における机上の学問とはことなり、すぐに仕事の上で役立つ極めて実践的な勉強であった。こうして周は労力を月謝代わりに提供し、現場や日常生活の中から多くのものをどん欲に学び取ろうとした。『学業を中断しなければならなかった遅れを2倍にも3倍にもして取り戻す、ころんでもただでは起きない』強い意志をもって努力を積み重ねていった。日々戦いであった、次々疑問やいろいろなアイデアが湧き出してきくる、その解決の為にはどんな努力も惜しまなかった。

やがてこの努力は報われた。彼の実力が認められかなりの待遇である伸銅所に引き抜かれたのである。そして周はこの新しい伸銅所で生産請負の責任者となった。仕事の能率をあげれば、それだけ収入はふえた。加えて技術もますます錬磨向上し、様々な創意工夫にも取り組める立場になったのである。好奇心旺盛で研究熱心な周は、伸銅圧延機の改善に取り組み、重ね圧延にヒントを得て測定機を考案した。それにより弧線図を作成し、ほとんど一定不変の製品を生産することを可能とした。

その成果が認められた。注文者と工場主から丁重な招待を受け、まだ19歳そこそこの彼が、床柱の前に座らされ蓋付の大きな椀を渡された。不思議に思って蓋を開けてみるとそこに光っていたのは当時極めて貴重な工具であったスターレット社製のマイクロメーターであった。祝詞を受けて金一封とともにマイクロメーターを贈られた大感激は一生忘れられないものになった。それは周の生涯の宝物となり、関東大震災と第2次大戦の戦火の大混乱の最中も肌身離さず持っていた。

もはや周は、田舎から出てきたての西も東も分からぬ少年ではなかった、努力を惜しまず自分の手で将来を切り開く力をもった技術者に成長していた。

やがて時を経て、22歳の谷口能人に周本人から直々にその時の逸話とともにそのマイクロメーターは引き継がれた。周が亡くなる半年前のことであった。

明治時代、電気銅線を独占的に生産していた古河の本所鎔銅所が日光電気精銅所の拡張をもって1908年7月に廃止された後は、いくつかの小さな伸銅所があるだけだった。明治後期の工場通覧によると当時本所には板圧延の専門工場の比較的規模の大きい松村延板工場の他は銅瓦板の井上工場、料理鍋用銅板の赤穂銅板工場、秤用黄銅板の村田真鍮板秤工場という、銅製品の中間材料として延板を製作する職工10人前後の零細工場があったという。このうちのどこの伸銅所だったかわからないが、それまで丸2年青山穏田の伸銅所でみっちり修行したおかげで、周はいわゆる半職人の技術者として転職することができ、給料も上がり学校へもぐんと近くなった。将来にも自信がもてるようになり、周は若者らしく意気軒昂たるものがあった。

転職先の伸銅所で彼は、溶けた真鍮を固めたインゴットをまだ温かいうちにロールで何回か繰り返し圧延し、薄板に加工する作業に従事した。冷めてくるとまた炉で赤めて圧延しハモニカの共鳴板用の真鍮板を作って腕を磨いたという。動力が水車から電力に代わっても伸銅の仕上げは酸洗いを要するので、伸銅所は川沿いにあることが必要だった。

希望にみちた新しい生活を始めた1ヶ月後に思ってもいなかったことが起きた。

彼はこの伸銅所にきてから、身辺の安定を見ることが出来たので、家出以来初めて、故郷の福井に手紙を出し近況を知らせた。ところが故郷からの返事には、彼が新学期を迎えて1ヶ月後に父が脳溢血で倒れ半身不随となったとあった。

『おっかあっ』失意の身を酒で慰めていた父自身はともかく、病人と三人の弟妹を抱えたやさしい母の苦労を考えると胸が締め付けられるようで、周は居ても立ってもいられなかった。もはや学校どころでなかった。彼はすぐさま通学を断念し、一銭でも多く故郷の母に送金するため、全身全霊をあげて昼も夜もひたすら仕事に打ち込んだ。その結果、19歳を迎えるころには、押しも押されもせぬ堂々たる一人前の職人として通用する技術を習得することになった。

『学校の学問ばかりが勉強ではない』周は考えた。

『成功するためには、いろいろな人生経験を積んだ人、仕事の先輩や高等な学問を受けた先輩達をすべて先生と考えよう』

そこで所謂『耳学問』にはげんだ。いまや、職場はいうまでもなく、日常生活のすべてが彼にとっては学問だった。日頃接する多くの人々の中にも先生は無限にいた。

休日には先輩達の家をたずね、庭掃除や使い走りをする。そして貴重な体験談や隠れた秘話をきく。これは学校における机上の学問とはことなり、すぐに仕事の上で役立つ極めて実践的な勉強であった。こうして周は労力を月謝代わりに提供し、現場や日常生活の中から多くのものをどん欲に学び取ろうとした。『学業を中断しなければならなかった遅れを2倍にも3倍にもして取り戻す、ころんでもただでは起きない』強い意志をもって努力を積み重ねていった。日々戦いであった、次々疑問やいろいろなアイデアが湧き出してきくる、その解決の為にはどんな努力も惜しまなかった。

やがてこの努力は報われた。彼の実力が認められかなりの待遇である伸銅所に引き抜かれたのである。そして周はこの新しい伸銅所で生産請負の責任者となった。仕事の能率をあげれば、それだけ収入はふえた。加えて技術もますます錬磨向上し、様々な創意工夫にも取り組める立場になったのである。好奇心旺盛で研究熱心な周は、伸銅圧延機の改善に取り組み、重ね圧延にヒントを得て測定機を考案した。それにより弧線図を作成し、ほとんど一定不変の製品を生産することを可能とした。

その成果が認められた。注文者と工場主から丁重な招待を受け、まだ19歳そこそこの彼が、床柱の前に座らされ蓋付の大きな椀を渡された。不思議に思って蓋を開けてみるとそこに光っていたのは当時極めて貴重な工具であったスターレット社製のマイクロメーターであった。祝詞を受けて金一封とともにマイクロメーターを贈られた大感激は一生忘れられないものになった。それは周の生涯の宝物となり、関東大震災と第2次大戦の戦火の大混乱の最中も肌身離さず持っていた。

もはや周は、田舎から出てきたての西も東も分からぬ少年ではなかった、努力を惜しまず自分の手で将来を切り開く力をもった技術者に成長していた。

やがて時を経て、22歳の谷口能人に周本人から直々にその時の逸話とともにそのマイクロメーターは引き継がれた。周が亡くなる半年前のことであった。

マイクロメーター