高度成長前期

東京機材工業所でタンデムミルと出会う

東京機材工業所でタンデムミルと出会う

1914年(大正3年)7月に勃発した第一次大戦により日本経済は空前の好景気を迎えた。国土が戦火に見舞われなかった上に、当時すでに工業国として近代工業が隆盛を誇っていた日本は、連合国の他の参戦国から軍需品の注文をうけ、船成金、鉄成金等の成金が多数出現するなど大戦景気に大きく湧いた。中でも、鉄鋼業界は大好景気となり、八幡製鉄所から東京までの輸送中にも鋼材の値段がどんどん跳ね上がるほどだったという。

ところが、1918年(大正7年)11月の第一次大戦の終焉とともに鉄鋼業界は急落し、東京鋼材株式会社(三菱鋼材株式会社の前身)は三菱銀行の管理下におかれ整理を余儀なくされた。東京鋼材の元専務、若泉美彦氏(32才)は1919年(大正8年)私財を投じ東京機材工業所を設立して、圧延機を引き取り、当初から計画していたスチールリボン事業を始めることにした。若泉氏は覇気に富んだ事業欲旺盛なスケールの大きい人だったという。

工場は東京鋼材株式会社に近い東京府南葛飾郡大島(おおじま)町。江東デルタには江戸時代に開削された運河が縦横に通っており、水運が盛んであった。江戸時代には江戸と関東を結ぶ重要な川の関所として小名木川と船堀川が交差するところに中川船番所があり川を通行する船を見張っていた。大正時代に入って産業革命の中心地となり、周囲には金魚池や牧場、畑があったものの小名木川沿いから亀戸にかけて多くの工場が点在していた。東京機材工業所は亀戸駅から小名木川方向へ現在の明治通りにそって徒歩10分、千葉街道に平行して流れる堅川にかかる五之橋を渡って左にちょっと入ったところにあり、敷地は堅川に接し川から船で資材を搬入することが可能だった。

みがき帯鋼の需要の起源は時計の発明に伴うゼンマイで、鋼(はがね)の薄い帯状の材料であった。発祥の地はイギリス、スゥエーデンであるとされている。大正7、8年当時は『磨き巻板』『巻板』『リボン』などと様々な名で呼ばれ、統一された呼称がなかった。日本では磨帯鋼に対しては、需要家も問屋もまだ関心が薄く少量の特殊鋼のゼンマイ材料をイギリスやスゥエーデンから輸入しているだけであった。世界的に見ても磨帯鋼はいまだ新興事業で、東京機材工業所もはっきりした見通しがあってこの事業にのりだしたかどうかは定かではない。さらに圧延機を据え付けるにも、当時冷間圧延の技術としてあったのは、伸銅だけの時代であった。そこで、東京機材工業所は新聞に募集広告をだした。

周はだれよりも早く工場へ出社し、皆が来る前に作業の下準備を済ませておくことを日課としていた。ある朝出社して、新聞受けからなにげなく取り出した朝刊の片隅に『伸銅経験者募集』という小さな広告があることに気が付いた。『これだ!!』周は新しい可能性を直感し、その足でまよわず東京機材工業所へ駆けつけた。それが舟崎由之氏(のちの日本金属株式会社 創業者)とのはじめての出会いだった。

周は東京機材工業所に採用されると、自ら進んで圧延機の据え付け責任者となった。他には圧延の経験者はいないわけで、責任は重大だった。周は自ら与えた試練に燃えるような思いで取り組んだ。自分では読めない英語で書かれた設備の姿図しかない中、彼は部下の30人の職人を動員し、梱包を解いては部品を一つ一つ筆でスケッチして計測し、丹念に部品図を作成した。次に各部品の組み合わせ具合を確かめながら組立図を書いた。並行して基礎図の指示に従って、基礎をこしらえレベルを出して4台の圧延機が一直線に並ぶように慎重に据え付けに取りかかった。連日工場に泊まり込みを続け、寝食を忘れて作業に没頭した。何度も何度も試行錯誤を繰り返しどうにか圧延機の据え付けを完成させるには数ヶ月かかった。やがて試運転の日が来た、始動スイッチが押され、ロールが回転し始めるのを周は息を飲んで見守った。グワーンという音を立て4連の圧延機のロールが力強く回り始めると、皆口々に万歳を叫んで踊り上がり喜んだ。皆の熱い思いが圧延機を動かした、瞬きもせずに圧延機をじっと見つめる周はその性能の素晴らしさに感動し体が震えるのを感じていた。

圧延機は米国ピッツバーグのウォーターベリ・ファレル社製で、2段式圧延機が4台直列した当時最新式の連続圧延機で、タンデム・ミルと呼ばれるものであった。

ところが、1918年(大正7年)11月の第一次大戦の終焉とともに鉄鋼業界は急落し、東京鋼材株式会社(三菱鋼材株式会社の前身)は三菱銀行の管理下におかれ整理を余儀なくされた。東京鋼材の元専務、若泉美彦氏(32才)は1919年(大正8年)私財を投じ東京機材工業所を設立して、圧延機を引き取り、当初から計画していたスチールリボン事業を始めることにした。若泉氏は覇気に富んだ事業欲旺盛なスケールの大きい人だったという。

工場は東京鋼材株式会社に近い東京府南葛飾郡大島(おおじま)町。江東デルタには江戸時代に開削された運河が縦横に通っており、水運が盛んであった。江戸時代には江戸と関東を結ぶ重要な川の関所として小名木川と船堀川が交差するところに中川船番所があり川を通行する船を見張っていた。大正時代に入って産業革命の中心地となり、周囲には金魚池や牧場、畑があったものの小名木川沿いから亀戸にかけて多くの工場が点在していた。東京機材工業所は亀戸駅から小名木川方向へ現在の明治通りにそって徒歩10分、千葉街道に平行して流れる堅川にかかる五之橋を渡って左にちょっと入ったところにあり、敷地は堅川に接し川から船で資材を搬入することが可能だった。

みがき帯鋼の需要の起源は時計の発明に伴うゼンマイで、鋼(はがね)の薄い帯状の材料であった。発祥の地はイギリス、スゥエーデンであるとされている。大正7、8年当時は『磨き巻板』『巻板』『リボン』などと様々な名で呼ばれ、統一された呼称がなかった。日本では磨帯鋼に対しては、需要家も問屋もまだ関心が薄く少量の特殊鋼のゼンマイ材料をイギリスやスゥエーデンから輸入しているだけであった。世界的に見ても磨帯鋼はいまだ新興事業で、東京機材工業所もはっきりした見通しがあってこの事業にのりだしたかどうかは定かではない。さらに圧延機を据え付けるにも、当時冷間圧延の技術としてあったのは、伸銅だけの時代であった。そこで、東京機材工業所は新聞に募集広告をだした。

周はだれよりも早く工場へ出社し、皆が来る前に作業の下準備を済ませておくことを日課としていた。ある朝出社して、新聞受けからなにげなく取り出した朝刊の片隅に『伸銅経験者募集』という小さな広告があることに気が付いた。『これだ!!』周は新しい可能性を直感し、その足でまよわず東京機材工業所へ駆けつけた。それが舟崎由之氏(のちの日本金属株式会社 創業者)とのはじめての出会いだった。

周は東京機材工業所に採用されると、自ら進んで圧延機の据え付け責任者となった。他には圧延の経験者はいないわけで、責任は重大だった。周は自ら与えた試練に燃えるような思いで取り組んだ。自分では読めない英語で書かれた設備の姿図しかない中、彼は部下の30人の職人を動員し、梱包を解いては部品を一つ一つ筆でスケッチして計測し、丹念に部品図を作成した。次に各部品の組み合わせ具合を確かめながら組立図を書いた。並行して基礎図の指示に従って、基礎をこしらえレベルを出して4台の圧延機が一直線に並ぶように慎重に据え付けに取りかかった。連日工場に泊まり込みを続け、寝食を忘れて作業に没頭した。何度も何度も試行錯誤を繰り返しどうにか圧延機の据え付けを完成させるには数ヶ月かかった。やがて試運転の日が来た、始動スイッチが押され、ロールが回転し始めるのを周は息を飲んで見守った。グワーンという音を立て4連の圧延機のロールが力強く回り始めると、皆口々に万歳を叫んで踊り上がり喜んだ。皆の熱い思いが圧延機を動かした、瞬きもせずに圧延機をじっと見つめる周はその性能の素晴らしさに感動し体が震えるのを感じていた。

圧延機は米国ピッツバーグのウォーターベリ・ファレル社製で、2段式圧延機が4台直列した当時最新式の連続圧延機で、タンデム・ミルと呼ばれるものであった。

わが国初の磨帯鋼製造

1919年(大正8年)11月、江東区大島町でわが国初めての磨帯鋼の製造が開始された。圧延の資料などなにもない状態からのスタートだったので、周は朝から晩遅くまで圧延機に貼り付き、試行錯誤を重ねながら日々データを積み上げた。これまでの銅や真鍮の圧延とは違い、4連の圧延機の速度調整や圧下具合などわからないことだらけだった。据え付け作業中に記録しておいた部品図や組立図に幾度も照らし合わせながら速度や圧下の具合を調べた。モーターの力強い振動音が心地よく響き、少しの変調でも自分の体のことのようにすぐに異変を感じとることができるようになった。毎日いくつもの新しい発見があり改善のアイデアが続々と浮かんできて周は愉快で愉快でならなかった。これまでにだれもやったことがない事に挑戦しているという誇りに胸がいっぱいだった。

ところが、圧延機が動き始めたにもかかわらず原材料の調達と製品用途は未だ明確ではなかった。色々調べている内にこの圧延機の能力には普通鋼が適しているらしいこと、製品用途としては自転車のリム材が適当だろうという話になった。

原材料は堅川から船で荷揚げして、工場へ運びこんだ。適当な材料がなく、無理な圧延をするため材料の蛇行やひらつきは当然激しくその上短く切れたりして、使い物にはならなかった。そうこうしているうちに圧延するには材料を鈍す必要があることがわかってきて、材料の表面に酸化皮膜がつくのを防止するため、熱処理の改良を重ね、ようやく比較的きれいな表面に圧延できるようになってきた。それでも20m余りのうねりが残る材料であったが、初出荷の時はまるで我が子の旅立ちの無事を祈るような気持ちで社員一同船着き場に立ち並び、荷を積んだ船が見えなくなるまで手を振って見送った。

周は仕事に見通しがついたので、中断していた夜学通いを再び始めた。

彼は郷里の福井にも送金を続け、かつ夜学に通っていたのであるが、徴兵検査を済ませると、郷里の母は遠く離れた東京で一人暮らす長男を心配し、しきりに結婚をすすめた。自分ではまだその気にはならなかったが、母を安心させるために1921年(大正10年)22歳の時に東京機材で焼鈍をしている先輩の娘、笹谷きみおと見合い結婚した。色白で物静かだが芯のしっかりした娘だった。これまで一人で生きてきた周だったが、夜遅く仕事から帰ってきても、ちゃぶ台に夕食を用意して妻が待っているのはなんともいえずうれしいものだった。翌年長男の栄一が誕生した。

しかしほっとしたのもつかの間のことで、結婚した1920年(大正9年)夏頃から突如経済恐慌が襲ってきた。これは大戦景気の反動で、日本のみならず世界的な傾向であった。鉄鋼は大暴落し、東京機材の製品がクレームをつけられては取引先から突き返される事態となった。経営が厳しい状況に瀕した東京機材工業所は個人会社を株式組織に変更し、社名を東京鋼帯工業株式会社と改め、見込みある者を残しあとは全員解雇し再出発を図ることとなった。

周は東京鋼帯工業株式会社に残ったものの、仕事量の減少につれて収入も減ることになり、またしても夜学を断念せざる終えなくなった。けれども不屈の彼は本業の収入減を、副業で稼ぎ出した。副業というのは、夜店の古本屋である。夜学の友人である同郷の荒木新保出身の山口惣吉氏の叔父が神田神保町で南海堂という古本屋を営んでおり、その伝で売れ残った本を上野黒門町あたりで仕入れ、当時その界隈では一番の亀戸の繁華街で古本の夜店を開いた。昔懐かしい夜店のアセチレンガスの灯を覚えている人もいるだろう。その灯の下でいつしか覚えた口上を述べ立て、客の呼び込みをした。なにをやっても、周は熱心で真剣そのものであったので次第に固定客も増え、夜店だけでもかなりの収入を得ることができるようになった。こうして周は郷里の父母、弟妹、自分の妻子の生活を自分の腕一本で支えた。

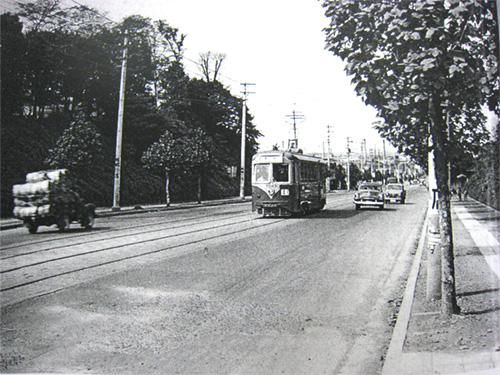

このころ東京鋼帯工業の東隣を城東電気軌道(株)の路面電車が亀戸の水神森から大島へ通った。この電車は昭和47年の廃線まで地域の足として利用され、現在はその軌道のあとが緑道公園に生まれ変わり庶民に親しまれている。

ところが、圧延機が動き始めたにもかかわらず原材料の調達と製品用途は未だ明確ではなかった。色々調べている内にこの圧延機の能力には普通鋼が適しているらしいこと、製品用途としては自転車のリム材が適当だろうという話になった。

原材料は堅川から船で荷揚げして、工場へ運びこんだ。適当な材料がなく、無理な圧延をするため材料の蛇行やひらつきは当然激しくその上短く切れたりして、使い物にはならなかった。そうこうしているうちに圧延するには材料を鈍す必要があることがわかってきて、材料の表面に酸化皮膜がつくのを防止するため、熱処理の改良を重ね、ようやく比較的きれいな表面に圧延できるようになってきた。それでも20m余りのうねりが残る材料であったが、初出荷の時はまるで我が子の旅立ちの無事を祈るような気持ちで社員一同船着き場に立ち並び、荷を積んだ船が見えなくなるまで手を振って見送った。

周は仕事に見通しがついたので、中断していた夜学通いを再び始めた。

彼は郷里の福井にも送金を続け、かつ夜学に通っていたのであるが、徴兵検査を済ませると、郷里の母は遠く離れた東京で一人暮らす長男を心配し、しきりに結婚をすすめた。自分ではまだその気にはならなかったが、母を安心させるために1921年(大正10年)22歳の時に東京機材で焼鈍をしている先輩の娘、笹谷きみおと見合い結婚した。色白で物静かだが芯のしっかりした娘だった。これまで一人で生きてきた周だったが、夜遅く仕事から帰ってきても、ちゃぶ台に夕食を用意して妻が待っているのはなんともいえずうれしいものだった。翌年長男の栄一が誕生した。

しかしほっとしたのもつかの間のことで、結婚した1920年(大正9年)夏頃から突如経済恐慌が襲ってきた。これは大戦景気の反動で、日本のみならず世界的な傾向であった。鉄鋼は大暴落し、東京機材の製品がクレームをつけられては取引先から突き返される事態となった。経営が厳しい状況に瀕した東京機材工業所は個人会社を株式組織に変更し、社名を東京鋼帯工業株式会社と改め、見込みある者を残しあとは全員解雇し再出発を図ることとなった。

周は東京鋼帯工業株式会社に残ったものの、仕事量の減少につれて収入も減ることになり、またしても夜学を断念せざる終えなくなった。けれども不屈の彼は本業の収入減を、副業で稼ぎ出した。副業というのは、夜店の古本屋である。夜学の友人である同郷の荒木新保出身の山口惣吉氏の叔父が神田神保町で南海堂という古本屋を営んでおり、その伝で売れ残った本を上野黒門町あたりで仕入れ、当時その界隈では一番の亀戸の繁華街で古本の夜店を開いた。昔懐かしい夜店のアセチレンガスの灯を覚えている人もいるだろう。その灯の下でいつしか覚えた口上を述べ立て、客の呼び込みをした。なにをやっても、周は熱心で真剣そのものであったので次第に固定客も増え、夜店だけでもかなりの収入を得ることができるようになった。こうして周は郷里の父母、弟妹、自分の妻子の生活を自分の腕一本で支えた。

このころ東京鋼帯工業の東隣を城東電気軌道(株)の路面電車が亀戸の水神森から大島へ通った。この電車は昭和47年の廃線まで地域の足として利用され、現在はその軌道のあとが緑道公園に生まれ変わり庶民に親しまれている。

堅川

関東大震災の猛火から逃げる

1923年(大正12年)9月1日午前11時58分32秒、突如ガタガタズドーンという大音響と共に突き上げるような上下動が襲ってきた。地面は激しく波打ち、窓硝子はバリバリと音を立て飛び散る。瓦がすさまじい音を立て土埃をあげながら屋根から滝のようにすべり落ちて行く、建物がギシギシと大きく軋む音をたててまるで船が大揺れするように動き、周は立っていることも出来ず近くの柱にしがみついたがただもう振り回されるばかりであった。揺れは繰り返し繰り返し続いた。すさまじい音をたてて物があちこちに飛び散り壊れ、はずれてしまった戸の向こうに2階屋が大音響をたてて崩れ落ちるのが見えた。土埃がもうもうとたちこめあたり一帯なにもかもが薄茶色の世界になった。永遠に続くかと思われた揺れがやっと止まったとき、周囲の物音は途絶え奇妙な静寂の一瞬が訪れた。

この日は1日で、月に2回の1日と15日の休みの日にあたり、ほとんどの工場は休みだったが、周は夜中に思いついた改良のアイデアを確かめに工場に出ていた。

工場の硝子窓はすべて砕けて飛び散り、備品はあちこちに散乱し足の踏み場もない惨状だったが、ありがたいことにしっかりと基礎を据え付けた圧延機の被害は軽微であった。工場が煉瓦造りでなかったことが幸いしてか建屋はともかく立っていた。工場内の被害がそれほどでないことを確かめてから、周はすぐさま家にとんで帰った。道路脇の崩れた家の下からうめき声が聞こえ、ちょうど昼時でかまどの火をたいていたためか煙がでている家もあった。『どうか無事でいてくれ』そればかり念じて瓦礫が散乱している道を走り抜け角を曲がったところで、妻が1歳の長男を抱えて、呆然と道ばたにしゃがみこんでいるのを見つけた。『ああ、ありがたい』三人とも頭から土埃をかぶってすっかり薄汚れていたが奇跡的にもかすり傷だけだった。しかし住んでいた借家はみる影もなく潰れており、瓦が散乱してなにもかも土埃に覆われ手の施しようがなかった。余震があるなかでは、下敷きになった家財をもちだすこともできず、急いで背中に幼児を背負い、妻と着の身着のまま中川の川原へと避難した。このとき避難者の大きな流れは火にまかれるとも知らず隅田川方向に向かっていたのだが、自分の勘に従ってあえて反対の荒川方向へ逃げたことが運命を分けたのだった。

関東地方南部を襲った相模湾を震源とするマグニチュード7.9というこの未曾有の大地震により、死者・行方不明者10万5千余り、家屋の全壊10万9千、焼失21万2千という大災害がもたらされた。折悪しくも能登半島付近に位置していた台風の影響で強風に煽られた火は、「陸軍本所被服廠跡地惨事」で知られる火災旋風を引き起こしながら瞬く間に東京の大半を焼き尽くし、鎮火したのは2日後の9月3日午前10時頃とされている。

隅田川方面からの火災旋風は、江東デルタの左半分を瞬く間に焼きつくし、横十軒川を越え大島に飛び火し東京鋼帯工業株式会社の近くまでせまったものの、幸いなことに鎮火して工場建屋には被害はなかった。しかし周の借家は類焼を免れず、手持ちの家財や商品すべてを灰燼に帰してしまい、またもとの無一文の裸一貫に戻ってしまった。

この日は1日で、月に2回の1日と15日の休みの日にあたり、ほとんどの工場は休みだったが、周は夜中に思いついた改良のアイデアを確かめに工場に出ていた。

工場の硝子窓はすべて砕けて飛び散り、備品はあちこちに散乱し足の踏み場もない惨状だったが、ありがたいことにしっかりと基礎を据え付けた圧延機の被害は軽微であった。工場が煉瓦造りでなかったことが幸いしてか建屋はともかく立っていた。工場内の被害がそれほどでないことを確かめてから、周はすぐさま家にとんで帰った。道路脇の崩れた家の下からうめき声が聞こえ、ちょうど昼時でかまどの火をたいていたためか煙がでている家もあった。『どうか無事でいてくれ』そればかり念じて瓦礫が散乱している道を走り抜け角を曲がったところで、妻が1歳の長男を抱えて、呆然と道ばたにしゃがみこんでいるのを見つけた。『ああ、ありがたい』三人とも頭から土埃をかぶってすっかり薄汚れていたが奇跡的にもかすり傷だけだった。しかし住んでいた借家はみる影もなく潰れており、瓦が散乱してなにもかも土埃に覆われ手の施しようがなかった。余震があるなかでは、下敷きになった家財をもちだすこともできず、急いで背中に幼児を背負い、妻と着の身着のまま中川の川原へと避難した。このとき避難者の大きな流れは火にまかれるとも知らず隅田川方向に向かっていたのだが、自分の勘に従ってあえて反対の荒川方向へ逃げたことが運命を分けたのだった。

関東地方南部を襲った相模湾を震源とするマグニチュード7.9というこの未曾有の大地震により、死者・行方不明者10万5千余り、家屋の全壊10万9千、焼失21万2千という大災害がもたらされた。折悪しくも能登半島付近に位置していた台風の影響で強風に煽られた火は、「陸軍本所被服廠跡地惨事」で知られる火災旋風を引き起こしながら瞬く間に東京の大半を焼き尽くし、鎮火したのは2日後の9月3日午前10時頃とされている。

隅田川方面からの火災旋風は、江東デルタの左半分を瞬く間に焼きつくし、横十軒川を越え大島に飛び火し東京鋼帯工業株式会社の近くまでせまったものの、幸いなことに鎮火して工場建屋には被害はなかった。しかし周の借家は類焼を免れず、手持ちの家財や商品すべてを灰燼に帰してしまい、またもとの無一文の裸一貫に戻ってしまった。

隅田川

震災混乱の中の亀戸

亀戸が火災を免れたことを聞きつけ、各所からの避難者の群れがあとからあとから亀戸へ流れ込み始めると、朝鮮人暴動のデマを聞いた自警団は過度の防衛体制をとりだした。暗い夜道に提灯を掲げ、銃、日本刀、飛び口、竹槍、棍棒や鎌等で武装した自警団は、朝鮮語では語頭に濁音がこないといわれていることから、道行く人をつかまえては「十五円五十銭」や「ガギグゲゴ」と言わせ、うまく言えないと朝鮮人として暴行殺傷する事態も起きた。中川の土手に避難していた周も、手に武器をもった5~6人の男達にとり囲まれこづき回されながら尋問された。殺気だった自警団の怒号のなかやっとのことで疑いを晴らすことができたものの、自分の名が『谷口周』と3文字であることからまた別の自警団から朝鮮人の疑いをかけられることを恐れた。地震や火災も無論恐ろしかったがなにより恐怖を覚えたのはこの自警団だった。デマに惑わされるまではごく普通の隣人で、震災後の付け火や盗難防止の見回りをしていたはずの自警団の恐ろしい変わりようにはさすがの周も芯から震え上がった。余震と火災を逃れ中川の土手に二晩避難していたが、火災が沈静化し、東京鋼帯が焼けずに無事だったことを聞くとすぐさま家族をつれて東京鋼帯の工場に避難した。

余震と火災を逃れ中川の土手に二晩避難していたが、火災が沈静化し、東京鋼帯工業が焼けずに無事だったことを聞くと、すぐさま家族をつれて東京鋼帯の工場に避難した。同じような避難家族が工場内に集まってきていて、工場の片隅になんとか落ち着くと、皆と力を合わせ工場の再開に向け震災のあとかたづけを始めた。

ライフラインはすべて途絶え、不眠不休の復興作業が続けられたが、水道など11月にはいるまで復旧しない地域もあった。人々はバラック暮らしを余儀なくされ、物がなにもないなかで物価は鰻登りに上がった。家財道具もすべて失ってのバラック暮らしは季節が冬になるにつれて過酷さがまし、長期間の避難生活に人々は疲弊した。避難生活中、現金の手持ちが無いため食べものも満足に手に入らなかったつらい体験から、周はそれからいつ何時でもすぐに持ち出せる非常用資金を常に手元に用意するようになった。

余震と火災を逃れ中川の土手に二晩避難していたが、火災が沈静化し、東京鋼帯工業が焼けずに無事だったことを聞くと、すぐさま家族をつれて東京鋼帯の工場に避難した。同じような避難家族が工場内に集まってきていて、工場の片隅になんとか落ち着くと、皆と力を合わせ工場の再開に向け震災のあとかたづけを始めた。

ライフラインはすべて途絶え、不眠不休の復興作業が続けられたが、水道など11月にはいるまで復旧しない地域もあった。人々はバラック暮らしを余儀なくされ、物がなにもないなかで物価は鰻登りに上がった。家財道具もすべて失ってのバラック暮らしは季節が冬になるにつれて過酷さがまし、長期間の避難生活に人々は疲弊した。避難生活中、現金の手持ちが無いため食べものも満足に手に入らなかったつらい体験から、周はそれからいつ何時でもすぐに持ち出せる非常用資金を常に手元に用意するようになった。

小名木川

旧中川

高砂鐵工大島工場の技術主任となる

震災モラトリアムの施行のおかげで、手形が不渡りになるところを一旦は救われたものの、東京鋼帯工業株式会社の資金繰り悪化は留まるところを知らず、資金は逼迫し原材料を仕入れることもままならなくなった。手形と小切手のたらい回しに明け暮れる破綻寸前の資金繰りの中、ついに銀行の管理下におかれ提携先の企業を探すよう要請された。これまで苦労されてきた出資者の若泉氏は身を引かれ、代わって舟崎氏が代表となった。そうはいっても提携先はおいそれとは見つからずやっと大正13年秋に第百銀行(現三菱東京UFJ銀行)の斡旋で高砂鐵工株式会社との合併交渉に入る、交渉は1年の長期にわたった。瀕死の状態の東京鋼帯工業は合併を頼みとして原料の食い延ばしを計りながら必死に交渉を続けたが、従業員の耐乏生活は長く続きどの家庭の家計も大変厳しい状態に陥っていた。結局、1925年(大正14年)9月従業員一同はそのまま高砂鐵工株式会社に引き継がれ東京鋼帯株式会社は高砂鐵工大島工場となることが決定した。こうして舟崎氏は高砂鐵工大島工場の工場長となり、周は技術主任となった。

堪え忍んできた長い耐乏生活からやっとのことで抜け出せ、久々にほっとしたのもつかぬまのことだった。関東大震災後の避難生活の過労がたたり、1925年(大正14年)9月に次男侑次(後に開進工業株式会社 創業者)を出産したあとの体調が回復せぬまま、妻きみおは肺病にたおれた。震災で焼け出され金もないところに、あらゆる物価が高騰したため、滋養のある食べ物や薬は手に入いらず、満足に治療も出来なかった。今ならば薬で治る病気だが、当時は不死の病であった。

『ごめん・・・ね』透き通るような青白い頬に涙が一筋流れて、妻は4歳のまだなにもわからぬ幼児と生後半年の乳飲み子を彼の手に残したまま逝ってしまった。1926年(大正15年)3月24日の明け方ことだった。

大打撃であった、なすすべもなく病み衰えていった妻が不憫でならなかった、なにもできずに死なせてしまった自分が悔しく情けなかった、周は天を恨んで生まれてはじめて涙が枯れはてるまで号泣した。けれども母のいない2人の幼児をいつまでもほってはおけない、周は気力を振り絞って再び立ち上がった。

『挫けるものか、俺は絶対に挫けない』歯を食いしばって再起を決意した。妻を荼毘に付すとその遺骨と4歳の長男を妻の実家に預け、生後半年の次男を首から提げたふろしきの中に入れて抱き福井への汽車に乗った。家を出てから初めての帰郷だった、父は震災前の春にすでに他界していた。

「はよからはぁいりなさい、ああひっでモンにぃなンやったがぁ。あらオメぇにそっくりですってぇ。おおよしよし」13年ぶりの母の福井弁に心癒される思いだった。それまでひもじさにひーひー泣いていた乳飲み子が母の胸にもたれて眠ってしまったのをみてやっと一息ついた。

家は一段とあばらやになっていた、「おっかあ、この子ォよろしゅう頼む」拝むようにしてわずかな手持ちの金と赤ん坊の着替えを置き東京にとんぼ返りした。

東京に戻った周は中断していた夜学にまた通い出した。習い足りない勉強をまずしっかり身につけることから出直しを始めた。どんなにきつい作業でも圧延機に向かっているときだけが心安らぐ時間であった。無尽蔵に湧き出てくるアイデアと神業といわれる圧延技術で周囲から一目置かれていた周にとって最大の苦難時代で血の滲むような苦労の連続であった。彼の強固な意志、逞しいファイトのみが、この苦しい時代を克服し得たのである。

やがて時がたち、若くして妻が亡くなってから28年後の1954年(昭和29年)3月24日、奇しくもきみおの命日に写真の写るきみおの面差しにそっくりな赤ん坊が長男栄一の次女として誕生する。これが長じてさやの湯処の初代料理長、遠藤千瑳代となる。

堪え忍んできた長い耐乏生活からやっとのことで抜け出せ、久々にほっとしたのもつかぬまのことだった。関東大震災後の避難生活の過労がたたり、1925年(大正14年)9月に次男侑次(後に開進工業株式会社 創業者)を出産したあとの体調が回復せぬまま、妻きみおは肺病にたおれた。震災で焼け出され金もないところに、あらゆる物価が高騰したため、滋養のある食べ物や薬は手に入いらず、満足に治療も出来なかった。今ならば薬で治る病気だが、当時は不死の病であった。

『ごめん・・・ね』透き通るような青白い頬に涙が一筋流れて、妻は4歳のまだなにもわからぬ幼児と生後半年の乳飲み子を彼の手に残したまま逝ってしまった。1926年(大正15年)3月24日の明け方ことだった。

大打撃であった、なすすべもなく病み衰えていった妻が不憫でならなかった、なにもできずに死なせてしまった自分が悔しく情けなかった、周は天を恨んで生まれてはじめて涙が枯れはてるまで号泣した。けれども母のいない2人の幼児をいつまでもほってはおけない、周は気力を振り絞って再び立ち上がった。

『挫けるものか、俺は絶対に挫けない』歯を食いしばって再起を決意した。妻を荼毘に付すとその遺骨と4歳の長男を妻の実家に預け、生後半年の次男を首から提げたふろしきの中に入れて抱き福井への汽車に乗った。家を出てから初めての帰郷だった、父は震災前の春にすでに他界していた。

「はよからはぁいりなさい、ああひっでモンにぃなンやったがぁ。あらオメぇにそっくりですってぇ。おおよしよし」13年ぶりの母の福井弁に心癒される思いだった。それまでひもじさにひーひー泣いていた乳飲み子が母の胸にもたれて眠ってしまったのをみてやっと一息ついた。

家は一段とあばらやになっていた、「おっかあ、この子ォよろしゅう頼む」拝むようにしてわずかな手持ちの金と赤ん坊の着替えを置き東京にとんぼ返りした。

東京に戻った周は中断していた夜学にまた通い出した。習い足りない勉強をまずしっかり身につけることから出直しを始めた。どんなにきつい作業でも圧延機に向かっているときだけが心安らぐ時間であった。無尽蔵に湧き出てくるアイデアと神業といわれる圧延技術で周囲から一目置かれていた周にとって最大の苦難時代で血の滲むような苦労の連続であった。彼の強固な意志、逞しいファイトのみが、この苦しい時代を克服し得たのである。

やがて時がたち、若くして妻が亡くなってから28年後の1954年(昭和29年)3月24日、奇しくもきみおの命日に写真の写るきみおの面差しにそっくりな赤ん坊が長男栄一の次女として誕生する。これが長じてさやの湯処の初代料理長、遠藤千瑳代となる。

高砂鐵工大島

高砂鐵工みがき帯事業部

昭和金融恐慌をくぐりぬける

日本経済は第一次世界大戦時の好況から一転して不況となり、さらに関東大震災の処理のための震災手形が膨大な不良債権と化していた。一方で、中小の銀行は折からの不況を受けて経営状態が悪化し、社会全般に金融不安が生じていた。1927年(昭和2年)3月14日の衆議院予算委員会の中での片岡直温蔵相の「とうとう東京渡辺銀行が破綻した」と未だ営業している銀行を破綻したと失言したことをきっかけに金融不安が表面化し、中小銀行を中心とした取り付け騒ぎが発生した。一旦は収束するものの4月に台湾銀行から新規融資の打ち切りを通告された神戸の財閥であり、日本一の総合商社へと発展した鈴木商店が倒産した。

鈴木商店の倒産の煽りを受けた台湾銀行が休業に追い込まれたことから金融不安が再燃し金融恐慌に陥った、これを昭和金融恐慌という。中小銀行が軒並み倒産したが、第百銀行を擁する原財閥がバックにある高砂鐵工は幸いなことにそのあおりを免れた。周は世の中が騒然としているのを目の当たりにし、東京鋼帯工業がいかにきわどい事態だったことを改めて思い知らされた。

この頃には日本の商社もフープの輸入を行うようになってきたので、フープの買い付けが有利に展開し販売面も活発になりこれまでの赤字が黒字に転換したばかりか、親工場の赤字を補填しても余りがでるようになり、高砂鐵工の経営陣の目論見は当たった。大島工場の生産量はふえ、設備の増強が始まった。周にとってはわくわくすることの連続だった。

当時周は夜学以来の同郷の友人である山口惣吉氏の家に下宿し、高砂鐵工大島工場で技術主任として、製造員の先頭に立ち圧延機を操作したり設備の改良をしたりして日々忙しく働いていた。その山口氏の奥さんのところに度々遊びに来る、小柄で歌好きの明るい下町美人がいた、それが野村ハツであった。ハツは周が郷里に子供を一人預けているとの話は聞いていたが、いつもなにやら熱心に紙に書き付けているのをみて小説家のたまごかと思い込んでいた。

周は夜学で俳句に出会い、四季を愛でる日本人の心に感動してホトトギス門下に入り、辛いときも楽しい時もその気持ちを五・七・五調に表現してきた。また俳画も巧みで、号を「柿天」(さやの湯処の柿天舎はこの号に因んでいる)といった。

ハツには5人の兄弟姉妹がいたが、次男はすでに本家の養子となっており、長男と三男は震災で亡くなっていた。だからハツは跡取り娘で、婿をとるのが条件だったが、そこをなんといいくるめたものか口八丁手八丁の周はハツと昭和3年3月に再婚し、小岩に居を構えると福井の母から次男をひきとった。周によく似た次男侑治は3才のいたずら盛りだった。

鈴木商店の倒産の煽りを受けた台湾銀行が休業に追い込まれたことから金融不安が再燃し金融恐慌に陥った、これを昭和金融恐慌という。中小銀行が軒並み倒産したが、第百銀行を擁する原財閥がバックにある高砂鐵工は幸いなことにそのあおりを免れた。周は世の中が騒然としているのを目の当たりにし、東京鋼帯工業がいかにきわどい事態だったことを改めて思い知らされた。

この頃には日本の商社もフープの輸入を行うようになってきたので、フープの買い付けが有利に展開し販売面も活発になりこれまでの赤字が黒字に転換したばかりか、親工場の赤字を補填しても余りがでるようになり、高砂鐵工の経営陣の目論見は当たった。大島工場の生産量はふえ、設備の増強が始まった。周にとってはわくわくすることの連続だった。

当時周は夜学以来の同郷の友人である山口惣吉氏の家に下宿し、高砂鐵工大島工場で技術主任として、製造員の先頭に立ち圧延機を操作したり設備の改良をしたりして日々忙しく働いていた。その山口氏の奥さんのところに度々遊びに来る、小柄で歌好きの明るい下町美人がいた、それが野村ハツであった。ハツは周が郷里に子供を一人預けているとの話は聞いていたが、いつもなにやら熱心に紙に書き付けているのをみて小説家のたまごかと思い込んでいた。

周は夜学で俳句に出会い、四季を愛でる日本人の心に感動してホトトギス門下に入り、辛いときも楽しい時もその気持ちを五・七・五調に表現してきた。また俳画も巧みで、号を「柿天」(さやの湯処の柿天舎はこの号に因んでいる)といった。

ハツには5人の兄弟姉妹がいたが、次男はすでに本家の養子となっており、長男と三男は震災で亡くなっていた。だからハツは跡取り娘で、婿をとるのが条件だったが、そこをなんといいくるめたものか口八丁手八丁の周はハツと昭和3年3月に再婚し、小岩に居を構えると福井の母から次男をひきとった。周によく似た次男侑治は3才のいたずら盛りだった。

夕立 柿天

鉄線

特殊鋼への道

15才で東京に出て、伸銅の圧延から始めた谷口 周は普通鋼の圧延を征し、いよいよ念願の特殊鋼に取り組もうとする。時は昭和の初め、軍国化が進行していく中で28才の周の圧延にかける熱い思いはますます強まった。

1928年(昭和3年)には前山敏夫氏が高砂鐵工に入社し販売陣営の強化を図った。後に高砂鐵工の専務、三国鋼帯製造所(のちのナス鋼帯)の社長となる前山氏は周の終生の友となる。

米国ウオータベリー・ファレル社製のタンデム二段圧延機に加え、昭和3年にはドイツ・デマーグ社製の最新鋭圧延機が加わり、50馬力直結の2段ロールで薄物の製造に乗り出した。

新しい圧延機に周は心躍らせて据え付けから取り組んだ、据え付け前に一旦全部解体してスケッチし寸法をとり見取り図や施工図を作成することによって、新型機の仕組みも自分の中に取り込んだ。

新型機を入れてみると、あまりに新旧機の差が大きいことが歴然だったため、高砂鐵工はこのデマーク社製新鋭圧延機をモデルにして、旧圧延機を新潟鉄鋼所に依頼し全面的に改造することになった。

ところがフープ材の輸入が容易になり、厚さ1.2mm位の優秀品がどんどん輸入されるようになると、リム業者は簡単な圧延機をいれワンパス(一度の圧延加工)でリム材を自製化するようになってきたのでリム材という大口需要はすっかりなくなってしまった。幸いなことにやがて代わりに鉄鋼蝶番材という新しい大量需要が登場してきた、それまでの米国スタンレイ社の独占状態が、国産の磨帯鋼で材料供給できるようになり、スタンレイ製品を駆逐したのだ。こうして高砂鐵工大島工場は国内の磨帯鋼の独占メーカーとなり、工場内はたいへん活気づいていた。

けれども生産が順調になってきて、製造上の課題も少なくなってくると、周は普通鋼の圧延だけではもうあきたらなくなっていた。もっと堅くてもっと薄い鋼、まだ日本ではだれも手がけていない特殊鋼の圧延に挑戦したかった。震災前に入れたゼンマイ焼入設備にもう一台精密圧延機を追加設備したかったが高砂鐵工は乗り気ではなかった。

1930年(昭和5年)年初、周はそれまでの度重なる無理がたたり、腹膜炎にかかって長期の入院を余儀なくされた。だが病気も周の新しい機械を創りたいという強い意志を挫くことは出来なかった、入院中も一時も圧延機のことが脳裏から離れず、寝ても覚めてももっと性能のよい圧延機を作るにはどうすればよいか、特殊鋼の圧延をするにはどうしたらよいか考え続けた。病室の枕元にノートを置き、たえず新しい圧延機のアイデアをノートに書きためていた。

タンデム圧延機では4台の圧延機の圧下をそれぞれ調整して同時に運転するのは大変難しく、ともすれば中間で材料が切れたりゆるんだりする原因となった、なにより4連の圧延機を据え付けるには何十メーターもの長いラインが必要という欠点があった。さらに柔らかいチルドロールでは硬い金属を圧延することは無理があったし、始終焼き付けによる破損など消耗が激しく、補給が間に合わずに作業が中止することもしばしばあった。加えて燐青銅の軸受けではロールネックとの摩擦によって摩耗しやすいため強い圧下をかけられず、かつ精度も出なかった。

周はタンデム2段圧延機やデマーグ社の最新鋭圧延機の欠点を改良しさらに優れた性能の圧延機を自らの手で創り出したいという強い思いが胸の内に溢れてくるのを止められなかった。これまでの設備ではどうしても飽き足らず、なんとしても自分で圧延機を作り特殊鋼の圧延に挑戦したかった。

そうこうするうちに2月になって三男の圀郎が生まれた。

3月に入ったある日のこと、見舞いに来た同僚から舟崎氏が高砂鐵工を退職したことを聞いた周はすぐさま病院を抜け出し、四谷にある舟崎氏の自宅を訪ねた。これまでずっと胸のなかで温めてきた思いを実現させるチャンスがついに到来したと考えた。

「特殊鋼の圧延工場を造りたいとずっと考えてきました。同じ思いに違いないと思って来ました、是非一緒にやりましょう。日本ではまだだれもしていない事業ですからいいものを作れば必ずや売れます。製造の方は一切私が引き受けます。機械設備の図面はこれまでに書きためたものがたくさんあるし、新しいアイデアがいくつもあります、是が非とも新しい圧延機を作って特殊鋼の圧延をやろうではありませんか。」

事業意欲満々の周の強い決意を聞いた舟崎氏は共に新事業を立ち上げることにした、周30才、舟崎氏35才の春のことであった。

1928年(昭和3年)には前山敏夫氏が高砂鐵工に入社し販売陣営の強化を図った。後に高砂鐵工の専務、三国鋼帯製造所(のちのナス鋼帯)の社長となる前山氏は周の終生の友となる。

米国ウオータベリー・ファレル社製のタンデム二段圧延機に加え、昭和3年にはドイツ・デマーグ社製の最新鋭圧延機が加わり、50馬力直結の2段ロールで薄物の製造に乗り出した。

新しい圧延機に周は心躍らせて据え付けから取り組んだ、据え付け前に一旦全部解体してスケッチし寸法をとり見取り図や施工図を作成することによって、新型機の仕組みも自分の中に取り込んだ。

新型機を入れてみると、あまりに新旧機の差が大きいことが歴然だったため、高砂鐵工はこのデマーク社製新鋭圧延機をモデルにして、旧圧延機を新潟鉄鋼所に依頼し全面的に改造することになった。

ところがフープ材の輸入が容易になり、厚さ1.2mm位の優秀品がどんどん輸入されるようになると、リム業者は簡単な圧延機をいれワンパス(一度の圧延加工)でリム材を自製化するようになってきたのでリム材という大口需要はすっかりなくなってしまった。幸いなことにやがて代わりに鉄鋼蝶番材という新しい大量需要が登場してきた、それまでの米国スタンレイ社の独占状態が、国産の磨帯鋼で材料供給できるようになり、スタンレイ製品を駆逐したのだ。こうして高砂鐵工大島工場は国内の磨帯鋼の独占メーカーとなり、工場内はたいへん活気づいていた。

けれども生産が順調になってきて、製造上の課題も少なくなってくると、周は普通鋼の圧延だけではもうあきたらなくなっていた。もっと堅くてもっと薄い鋼、まだ日本ではだれも手がけていない特殊鋼の圧延に挑戦したかった。震災前に入れたゼンマイ焼入設備にもう一台精密圧延機を追加設備したかったが高砂鐵工は乗り気ではなかった。

1930年(昭和5年)年初、周はそれまでの度重なる無理がたたり、腹膜炎にかかって長期の入院を余儀なくされた。だが病気も周の新しい機械を創りたいという強い意志を挫くことは出来なかった、入院中も一時も圧延機のことが脳裏から離れず、寝ても覚めてももっと性能のよい圧延機を作るにはどうすればよいか、特殊鋼の圧延をするにはどうしたらよいか考え続けた。病室の枕元にノートを置き、たえず新しい圧延機のアイデアをノートに書きためていた。

タンデム圧延機では4台の圧延機の圧下をそれぞれ調整して同時に運転するのは大変難しく、ともすれば中間で材料が切れたりゆるんだりする原因となった、なにより4連の圧延機を据え付けるには何十メーターもの長いラインが必要という欠点があった。さらに柔らかいチルドロールでは硬い金属を圧延することは無理があったし、始終焼き付けによる破損など消耗が激しく、補給が間に合わずに作業が中止することもしばしばあった。加えて燐青銅の軸受けではロールネックとの摩擦によって摩耗しやすいため強い圧下をかけられず、かつ精度も出なかった。

周はタンデム2段圧延機やデマーグ社の最新鋭圧延機の欠点を改良しさらに優れた性能の圧延機を自らの手で創り出したいという強い思いが胸の内に溢れてくるのを止められなかった。これまでの設備ではどうしても飽き足らず、なんとしても自分で圧延機を作り特殊鋼の圧延に挑戦したかった。

そうこうするうちに2月になって三男の圀郎が生まれた。

3月に入ったある日のこと、見舞いに来た同僚から舟崎氏が高砂鐵工を退職したことを聞いた周はすぐさま病院を抜け出し、四谷にある舟崎氏の自宅を訪ねた。これまでずっと胸のなかで温めてきた思いを実現させるチャンスがついに到来したと考えた。

「特殊鋼の圧延工場を造りたいとずっと考えてきました。同じ思いに違いないと思って来ました、是非一緒にやりましょう。日本ではまだだれもしていない事業ですからいいものを作れば必ずや売れます。製造の方は一切私が引き受けます。機械設備の図面はこれまでに書きためたものがたくさんあるし、新しいアイデアがいくつもあります、是が非とも新しい圧延機を作って特殊鋼の圧延をやろうではありませんか。」

事業意欲満々の周の強い決意を聞いた舟崎氏は共に新事業を立ち上げることにした、周30才、舟崎氏35才の春のことであった。

蝶番

東京伸鐵所の創業

早川リムの早川氏の要請で東京府下北豊島郡岩渕町大字神谷(現北区神谷)の隅田川に面する早川リム工場計画地の隣地(北区神谷3-6-18 現在は環七の新神谷橋付近 ニトリ赤羽店)に工場をつくる事になった。神谷と言う地名は古くは蟹庭とよばれた蟹の這い回る隅田川の泥の河畔からきている。工場敷地の前面は王子と赤羽を結ぶ北本通りに面し、背後は隅田川であった。当時王子電気軌道の路面電車が大塚から飛鳥山の下を通り、王子で荒川遊園方面と別れて北本通りを赤羽まで走っていた。これは現在早稲田から三ノ輪まで東京で唯一残っている都電のかつて分岐していた路線で、昭和47年に廃線となったものである。

舟崎氏にも資金的用意があるわけではなかった、創業資金として早川氏が融資してくれた1万円余と松本茂八氏の応援だけをたよりに計画はスタートした。ところが大変残念なことに機械が出来上がる前の夏に早川氏は盲腸炎のため急逝されてしまった。不況時で物価が安く建築費が安価だったことは幸いだったが、資金がないなかで必要最小限の機械だけを揃えた。できるだけ安価に仕上げるため、圧延機は4段ロール50馬力でノークラッチ、ハンドルは簡単なテコ棒を採用したが、日本ではじめての特殊鋼圧延の設備をつくるという意気込みでいたので設計を模倣されないように慎重を期して機械毎違うメーカーに発注した。

周は入院中もしばしば病院を抜け出しては、圧延機の作成具合を監督し、新工場の立ち上げに助力していたが、機械が出来上がる頃には無事退院した。退院すると家族を連れて、島村道場わきの借家に移り住んだ。家の窓から隅田川の川面がきらきら光っているのがみえた。全ての時間を仕事に振り向けるための工場までほんの一分の職住接近であった。彼は工場長として工場の建設、機械の製作等、一切に采配をふるってそれこそ寝る間も惜しんで働き続けた、周のエネルギーは留まるところを知らなかったが、ずっと望んできた事業を興せたことの喜びに疲れを感じる暇などなかった。

けれども新しい工場を造るのは様々な苦難の連続で、周は高砂鐵工からの退職金、貯金等一切合切注ぎ込んで、辛うじて機械を試運転できるまで漕ぎ着けたのであるが、そこまできて遂に資金に行き詰まってしまった。

大勢の債権者が連日押しかけてきた。債権者の応対は周一人であたった。電気屋はモーターを外してしまうといい、鉄骨建築屋は鉄骨をばらしてしまうといい、焼鈍炉を造った煉瓦屋は持って行きようがないから何とかしろといい、蜂の巣をつついたようなすさまじい騒ぎとなった。

周は怒り声をあげる債権者達に一人向かって誠意を込めて説明した。

「この事業は、だれもまだしていない事業で世の中から是非とも必要とされている仕事です、かならずや利益のでる仕事ですので、今しばらく待って頂きたい。そして、私は1ヶ月費やす仕事を二十日間で行い、二十日目毎に皆さんに支払いますので、一カ年待ってもらえば、私には完済できる自信があります。」

この周の熱意溢れる説明に、債権者達も折れざるを得なかった。これでひとまず工場と機械設備は確保できることになったが、肝心の発注した原材料に支払う金はなかった。

あたかも時は昭和5年(1930年)であり、日本経済は世界恐慌の波に洗われ、日本全体が不景気のどん底に喘いでいた。こんな状況であるからおいそれと資金の出るところなどどこにもなかった。

遂に周は単身某銀行に乗り込んだ。周は工場長という立場とはいえ経営者の一員であったのはまちがいない、ところが、何の背景もなく保証人もいない若い周に対して、銀行の窓口は冷たくまるで相談に乗ってくれなかった。周は屈せず、毎日毎日、支店長に会わせてくれと銀行に日参したが門前払いをされるだけだった。意を決した彼は支店長の自宅に朝早くから押しかけた、そうしてようやく五日目になってはじめて支店長に面会することができた。

周は事業計画を支店長に詳細に説明し、二万円の融資を申し込んだのであるが、当然の事ながら支店長は全く相手にもしてくれない。だが、一旦思い定めたら目的貫徹まで断じてあきらめない周は、それからも毎日毎日支店長のところに押しかけた。九日目ようやく支店長は本腰を入れて周の話を聞くようになった、そしていった。「だが、二万円もの大金をどうして返済していくつもりかね?」

「私は、他の者が三十日かかってやる仕事を、二十日間で生産販売して、二十日目毎に返済し、二十回で分割完済する計画です」

債権者達にも似たような説明をしたのであるが、周には絶対にできるという強い自信があったのである。支店長は半ば呆れて聞いていたが、周の並々ならぬ熱意に遂に負けた。そして建物等を担保に、ようやく二万円の融資を承諾したのであった。こうして周は資金を獲得することが出来たのであった。当時の二万円は現在の4000万円程にあたるという。

こうして、鉄骨造りの約260㎡(80坪)の建屋に酸洗浄設備1式、冷間圧延機(4段ロール50馬力)、切断機、屑巻機が各1台、および重油焼鈍炉3基という設備内容で東京伸鐵所(後の日本金属株式会社)は昭和5年(1930年)11月10日に操業を開始した。周と舟崎氏の二人だけの創業だった。

舟崎氏にも資金的用意があるわけではなかった、創業資金として早川氏が融資してくれた1万円余と松本茂八氏の応援だけをたよりに計画はスタートした。ところが大変残念なことに機械が出来上がる前の夏に早川氏は盲腸炎のため急逝されてしまった。不況時で物価が安く建築費が安価だったことは幸いだったが、資金がないなかで必要最小限の機械だけを揃えた。できるだけ安価に仕上げるため、圧延機は4段ロール50馬力でノークラッチ、ハンドルは簡単なテコ棒を採用したが、日本ではじめての特殊鋼圧延の設備をつくるという意気込みでいたので設計を模倣されないように慎重を期して機械毎違うメーカーに発注した。

周は入院中もしばしば病院を抜け出しては、圧延機の作成具合を監督し、新工場の立ち上げに助力していたが、機械が出来上がる頃には無事退院した。退院すると家族を連れて、島村道場わきの借家に移り住んだ。家の窓から隅田川の川面がきらきら光っているのがみえた。全ての時間を仕事に振り向けるための工場までほんの一分の職住接近であった。彼は工場長として工場の建設、機械の製作等、一切に采配をふるってそれこそ寝る間も惜しんで働き続けた、周のエネルギーは留まるところを知らなかったが、ずっと望んできた事業を興せたことの喜びに疲れを感じる暇などなかった。

けれども新しい工場を造るのは様々な苦難の連続で、周は高砂鐵工からの退職金、貯金等一切合切注ぎ込んで、辛うじて機械を試運転できるまで漕ぎ着けたのであるが、そこまできて遂に資金に行き詰まってしまった。

大勢の債権者が連日押しかけてきた。債権者の応対は周一人であたった。電気屋はモーターを外してしまうといい、鉄骨建築屋は鉄骨をばらしてしまうといい、焼鈍炉を造った煉瓦屋は持って行きようがないから何とかしろといい、蜂の巣をつついたようなすさまじい騒ぎとなった。

周は怒り声をあげる債権者達に一人向かって誠意を込めて説明した。

「この事業は、だれもまだしていない事業で世の中から是非とも必要とされている仕事です、かならずや利益のでる仕事ですので、今しばらく待って頂きたい。そして、私は1ヶ月費やす仕事を二十日間で行い、二十日目毎に皆さんに支払いますので、一カ年待ってもらえば、私には完済できる自信があります。」

この周の熱意溢れる説明に、債権者達も折れざるを得なかった。これでひとまず工場と機械設備は確保できることになったが、肝心の発注した原材料に支払う金はなかった。

あたかも時は昭和5年(1930年)であり、日本経済は世界恐慌の波に洗われ、日本全体が不景気のどん底に喘いでいた。こんな状況であるからおいそれと資金の出るところなどどこにもなかった。

遂に周は単身某銀行に乗り込んだ。周は工場長という立場とはいえ経営者の一員であったのはまちがいない、ところが、何の背景もなく保証人もいない若い周に対して、銀行の窓口は冷たくまるで相談に乗ってくれなかった。周は屈せず、毎日毎日、支店長に会わせてくれと銀行に日参したが門前払いをされるだけだった。意を決した彼は支店長の自宅に朝早くから押しかけた、そうしてようやく五日目になってはじめて支店長に面会することができた。

周は事業計画を支店長に詳細に説明し、二万円の融資を申し込んだのであるが、当然の事ながら支店長は全く相手にもしてくれない。だが、一旦思い定めたら目的貫徹まで断じてあきらめない周は、それからも毎日毎日支店長のところに押しかけた。九日目ようやく支店長は本腰を入れて周の話を聞くようになった、そしていった。「だが、二万円もの大金をどうして返済していくつもりかね?」

「私は、他の者が三十日かかってやる仕事を、二十日間で生産販売して、二十日目毎に返済し、二十回で分割完済する計画です」

債権者達にも似たような説明をしたのであるが、周には絶対にできるという強い自信があったのである。支店長は半ば呆れて聞いていたが、周の並々ならぬ熱意に遂に負けた。そして建物等を担保に、ようやく二万円の融資を承諾したのであった。こうして周は資金を獲得することが出来たのであった。当時の二万円は現在の4000万円程にあたるという。

こうして、鉄骨造りの約260㎡(80坪)の建屋に酸洗浄設備1式、冷間圧延機(4段ロール50馬力)、切断機、屑巻機が各1台、および重油焼鈍炉3基という設備内容で東京伸鐵所(後の日本金属株式会社)は昭和5年(1930年)11月10日に操業を開始した。周と舟崎氏の二人だけの創業だった。

日本式圧延機の誕生

どうにか操業まで漕ぎ着けたとはいえ、目指すハガネの磨き帯鋼の圧延は未経験の上、難しく、スウェーデン製の特殊鋼に対抗するにはリスクが大きいと指摘されたこともあり、まずは普通鋼の製造から始める事となった。また高砂鐵工と製品販売や原材料供給面等の面で同社の協力を仰ぎ、その後、東京伸鐵所は特殊鋼の圧延に主力を注ぐようになる。

東京伸鐵所は稼働し始めた、銀行やその他の債権者達に確約した約束を果たさなければならない。

周は連日残業につぐ残業で、何日も徹夜をすることもいとわず、死にものぐるいで奮闘を続け、食事をとる間さえ惜しんで圧延機をまわした。現在のような労働基準法などない時代とはいえ常に先頭に立ち努力するその姿に、周りの人々は神懸かりと畏怖をおぼえるほどであった。周の超人的な努力はやがて実を結び、大きな生産をあげるとともに、同時に工場全体の技術水準を引き上げ進歩させる結果となった。

銀行その他の債権者に対する支払いも至極順調に進み、間もなく完済することができたのである。

やがて工場の稼働が軌道にのりはじめると、周は東京伸鐵所の工場長として昼夜2交代を両方見るために、まる一昼夜勤務し翌日は休むという勤務体制をとった。やがて従業員は10人程度に増え、昼夜2交代勤務を行って、1勤務12時間、休憩は30分と、現在に比べ過酷な労働条件だが、当時はこれが労働者の一般的な水準だった。

周はその間も常に新しい圧延機のアイデアを考えていた。周は、圧延機の軸受けに、ローラーベアリングを使用してはどうかと考えた。早速SKF(現在の日本エスケイエフ株式会社)を訪ね、この考えを申し出たところ、先方は非常に熱心に応じてくれ、ともに研究することになった。その後なんども失敗を重ね、日夜の別なく苦心した結果、彼は機械を自分の手で製作する決心を固めて、秘かにゲージの代わりに自分の掌と指の長さで正確な寸法をとり、デッサンをし、当時の日本工業界の最高の技術を取り入れ、豊富な経験から得た独自のアイデアを充分に盛り込んで遂に一台の圧延機を完成したのだ。圧延機に最も大事な物は、ロールと軸受けであるが、昭和10年頃まではいずれもロールは硬度の低いチルドであり、軸受けには燐青銅を使っていた。彼はこれを特殊鋼の焼き入れロールに工夫し、軸受けには、ローラーベアリングを組み合わせた4段式の構造に改良したのであった。これは当時の大革命であり、スピードが上がり、圧延率はこれまでの2倍以上の能力を発揮したのである。実際に圧延機を回して製造ノウハウを蓄積してきた周だからこそ可能となったことだった。

これが彼の国産第1号機で、従来の圧延機とは異なる日本式圧延機の決定版となり、その後の圧延機の基本型式となって日本各地に普及された。

その改良点の中で主なものは次の通りであった。

1.ロールが4段式であり1台で圧延作業ができた

2.作業ロールは鍛鋼ロールを使用したので径が細くなり圧延率が大幅に向上した

3.ロールの軸受けはローラーベアリングを使用したので回転ロスがなくなり精度が向上した

4.圧下は傘型ハンドルで操作が容易になった

5.巻取機は自在装脱式で帯鋼の扱いが容易になった

この圧延機は北区上中里の豊島製作所に発注した。輸入ロールは大変高価なので素材を特殊製鋼より買い入れ、焼き入れ装置を開発し鍛鋼ロールの自社製作を行った。ベアリングはスウェーデンのSKFより買い入れた。

圧延機が完成し試運転が行われた時、多少の欠陥はあったものの期待以上の成果を収め、4台連続圧延ミルの能力を1台でまかない、しかも高精度が挙げ得られるに及んで画期的な機械として世間より高く評価された。

やがて東京伸鐵所の製品は昭和6, 7年にかけて従来輸入されていた精度を要する特殊鋼の磨帯鋼を駆逐し、遂には輸入が中止となったことは言うまでもなかった。

東京伸鐵所があった北区は戦前までは王子区、滝野川区と呼ばれ、明治9年に火薬製造所が開設されて以来、次々に陸軍の工廠が建てられた。昭和に入ると今の北区の面積の1割以上が軍施設(地図上の緑に塗られた部分)という、まさに大日本帝国の「火薬庫」であった。

東京伸鐵所は稼働し始めた、銀行やその他の債権者達に確約した約束を果たさなければならない。

周は連日残業につぐ残業で、何日も徹夜をすることもいとわず、死にものぐるいで奮闘を続け、食事をとる間さえ惜しんで圧延機をまわした。現在のような労働基準法などない時代とはいえ常に先頭に立ち努力するその姿に、周りの人々は神懸かりと畏怖をおぼえるほどであった。周の超人的な努力はやがて実を結び、大きな生産をあげるとともに、同時に工場全体の技術水準を引き上げ進歩させる結果となった。

銀行その他の債権者に対する支払いも至極順調に進み、間もなく完済することができたのである。

やがて工場の稼働が軌道にのりはじめると、周は東京伸鐵所の工場長として昼夜2交代を両方見るために、まる一昼夜勤務し翌日は休むという勤務体制をとった。やがて従業員は10人程度に増え、昼夜2交代勤務を行って、1勤務12時間、休憩は30分と、現在に比べ過酷な労働条件だが、当時はこれが労働者の一般的な水準だった。

周はその間も常に新しい圧延機のアイデアを考えていた。周は、圧延機の軸受けに、ローラーベアリングを使用してはどうかと考えた。早速SKF(現在の日本エスケイエフ株式会社)を訪ね、この考えを申し出たところ、先方は非常に熱心に応じてくれ、ともに研究することになった。その後なんども失敗を重ね、日夜の別なく苦心した結果、彼は機械を自分の手で製作する決心を固めて、秘かにゲージの代わりに自分の掌と指の長さで正確な寸法をとり、デッサンをし、当時の日本工業界の最高の技術を取り入れ、豊富な経験から得た独自のアイデアを充分に盛り込んで遂に一台の圧延機を完成したのだ。圧延機に最も大事な物は、ロールと軸受けであるが、昭和10年頃まではいずれもロールは硬度の低いチルドであり、軸受けには燐青銅を使っていた。彼はこれを特殊鋼の焼き入れロールに工夫し、軸受けには、ローラーベアリングを組み合わせた4段式の構造に改良したのであった。これは当時の大革命であり、スピードが上がり、圧延率はこれまでの2倍以上の能力を発揮したのである。実際に圧延機を回して製造ノウハウを蓄積してきた周だからこそ可能となったことだった。

これが彼の国産第1号機で、従来の圧延機とは異なる日本式圧延機の決定版となり、その後の圧延機の基本型式となって日本各地に普及された。

その改良点の中で主なものは次の通りであった。

1.ロールが4段式であり1台で圧延作業ができた

2.作業ロールは鍛鋼ロールを使用したので径が細くなり圧延率が大幅に向上した

3.ロールの軸受けはローラーベアリングを使用したので回転ロスがなくなり精度が向上した

4.圧下は傘型ハンドルで操作が容易になった

5.巻取機は自在装脱式で帯鋼の扱いが容易になった

この圧延機は北区上中里の豊島製作所に発注した。輸入ロールは大変高価なので素材を特殊製鋼より買い入れ、焼き入れ装置を開発し鍛鋼ロールの自社製作を行った。ベアリングはスウェーデンのSKFより買い入れた。

圧延機が完成し試運転が行われた時、多少の欠陥はあったものの期待以上の成果を収め、4台連続圧延ミルの能力を1台でまかない、しかも高精度が挙げ得られるに及んで画期的な機械として世間より高く評価された。

やがて東京伸鐵所の製品は昭和6, 7年にかけて従来輸入されていた精度を要する特殊鋼の磨帯鋼を駆逐し、遂には輸入が中止となったことは言うまでもなかった。

東京伸鐵所があった北区は戦前までは王子区、滝野川区と呼ばれ、明治9年に火薬製造所が開設されて以来、次々に陸軍の工廠が建てられた。昭和に入ると今の北区の面積の1割以上が軍施設(地図上の緑に塗られた部分)という、まさに大日本帝国の「火薬庫」であった。

傘型4段

満州事変と磨特殊帯鋼への進出

折しも昭和6年(1931年)9月18日に奉天(現藩陽)郊外の柳条湖で関東軍(大日本帝国陸軍)が南満州鉄道を爆破し満州事変が勃発した。これをきっかけに関東軍は満州全土を一気に占領し翌年満州国を建国した。当時日本国内は世界恐慌や昭和恐慌(1930年:昭和5年)の不景気から抜け出せずにいた。明治維新以降、爆発的に増えた日本の農村、都市部の増加人口を受け入れる余地は国内にはなく、アメリカやブラジルなどへの移民によってこの問題の解消が図られていたがアメリカの排日移民法が成立以降、貧困農民層の国外への受け入れ先が少なくなったところに恐慌が発生し、数多い貧困農民の受け皿を作ることが急務となっていた。満洲事変の勃発は国威発揚や開拓地の確保などを期待した国民世論が強く支持した。このあと日本国内は軍需で好景気にはなるものの、軍部は戦線を拡大し、日本は太平洋戦争への道をまっしぐらにたどることになる。

昭和6年11月長女のサエ子が生まれた。はじめての女の子の誕生に周は大喜びであった。普段は忙しくてほとんど家には帰らなかったが、家に帰った時はまず眠っている赤子の顔を覗き込み、丸々とした柔らかい頬をそっと撫でるのが楽しみだった。赤子が歯のない小さな口をあけて欠伸をするときは周の厳しい顔が緩むときだった。

仕事は超多忙だったが、周は疲れをものともせず水を得た魚のように製造現場を飛び回った。日々新しい試みに挑戦し、製造に直接携わるもののノウハウの積み重ねの中から生まれる発想で生産量を上げて、製品の品質を良くし、機械設備の改良や開発に次々に取り組んでいった。

SKFのローラーベアリングを使用することによって、圧延機の能力は飛躍的に向上した。サポートロールの軸にかかる摩擦が格段に減ったので動力ロスなく圧延エネルギーに変換できるようになり、前もって圧下率を計算することが可能となった。SKFも東京伸鐵所が日本で最初にローラーベアリングを圧延機に使用したことを評価し、その後も両社は良好な関係を続けた。3年後にSKFが可逆式圧延機(レバーシング・ミル)を開発したときには格安で購入できることになる。この圧延機の圧延速度は300m/分にも達するものだったという。

当時国産ロールは品質的にまだ満足のいかない状態であり、そうかといって輸入ロールは大変高価であったので、ロールの自製化を狙い何度も試行錯誤を経た後、遂に自家焼入れに成功した。このロール焼入れ炉には随所に周のアイデアが活かされていた。

初め試作を依頼した日本特殊鋼の小松桂之助氏がその後も引き続きこの焼き入れロールに取り組み、昭和6年より藤沢で製造を始めたのが後の関東特殊製鋼となった。

昭和7年(1932年)東京伸鐵所はいよいよ念願の磨特殊帯鋼の圧延にのりだした。

あらかじめSKF等の資料を基に圧延率、焼鈍温度等の研究を重ねて準備はしてきたものの、はじめはなかなか売れず、使用された需要家からは従来使用してきた輸入材の品質と比して様々なクレームがついた。公差、材質、原材料中の炭素含有量等の研究を日々重ねたが、一番の問題は表皮脱炭であった、原因は原材料や工程中にあると考えられ不断の対策が必要だった。

初めのうちこそ販売に苦労したが、ハックソー(金切鋸)、洋傘骨材、安全カミソリ替刃、玩具用ゼンマイと次第に販路は拡大し、兵器材、計器材、工具材などの軍需の増加とともに東京伸鐵所の磨特殊帯鋼の売上は増えていった。

昭和8年には高砂鐵工と舟崎氏の共同出資で大阪に合資会社三国鋼帯製造所(ナス鋼帯の前身)が設立され、初代工場長として高砂鐵工の日高順次氏が赴任した。東京伸鐵所は今や利益をあげる工場になり、事業は安定してきた。周は機械設備の改良や開発を精力的に押し進め、新しい設備が次々と工場に据え付けられた、従業員も増えやがて小田繁氏(後の浦和鋼帯株式会社社長)が工場次長となり周を支えてくれた。

仕事や生活が安定してきたところで、亡妻の実家(三木鋼帯の笹谷家)に預けておいた長男栄一を引き取ることにした。妻ハツはそれまで周にもう一人子供がいることすら知らなかったのでびっくり仰天したものの突然増えた長男を迎える準備をした。連れてこられた栄一は小学校5年生のおとなしい動物好きの少年で、新しい家族になじめずいつも家の隅っこで小さくなっていた。

このころにはたまの休みには、周は家族全員を連れて近くの行楽地へ出かけることもあった。神谷の住まいから路面電車にのって、王子にでると桜の名所で賑わう飛鳥山や毎年大晦日には関八州の狐が集まって狐日を灯すという王子稲荷があり、そのすぐそばには名主の滝という庭園があり、子供たちは大喜びで走り回った。

王子の狐といえば、落語で有名だが、歌川広重の浮世絵『王子装束ゑの木 大晦日の狐火』には大晦日になると王子装束ゑの木のもとに狐が集まってきて装束を改め威儀を正し王子稲荷にお参りする幻想的な光景が描かれている。

今でも王子では毎年大晦日になると狐行列で賑わうという。

昭和6年11月長女のサエ子が生まれた。はじめての女の子の誕生に周は大喜びであった。普段は忙しくてほとんど家には帰らなかったが、家に帰った時はまず眠っている赤子の顔を覗き込み、丸々とした柔らかい頬をそっと撫でるのが楽しみだった。赤子が歯のない小さな口をあけて欠伸をするときは周の厳しい顔が緩むときだった。

仕事は超多忙だったが、周は疲れをものともせず水を得た魚のように製造現場を飛び回った。日々新しい試みに挑戦し、製造に直接携わるもののノウハウの積み重ねの中から生まれる発想で生産量を上げて、製品の品質を良くし、機械設備の改良や開発に次々に取り組んでいった。

SKFのローラーベアリングを使用することによって、圧延機の能力は飛躍的に向上した。サポートロールの軸にかかる摩擦が格段に減ったので動力ロスなく圧延エネルギーに変換できるようになり、前もって圧下率を計算することが可能となった。SKFも東京伸鐵所が日本で最初にローラーベアリングを圧延機に使用したことを評価し、その後も両社は良好な関係を続けた。3年後にSKFが可逆式圧延機(レバーシング・ミル)を開発したときには格安で購入できることになる。この圧延機の圧延速度は300m/分にも達するものだったという。

当時国産ロールは品質的にまだ満足のいかない状態であり、そうかといって輸入ロールは大変高価であったので、ロールの自製化を狙い何度も試行錯誤を経た後、遂に自家焼入れに成功した。このロール焼入れ炉には随所に周のアイデアが活かされていた。

初め試作を依頼した日本特殊鋼の小松桂之助氏がその後も引き続きこの焼き入れロールに取り組み、昭和6年より藤沢で製造を始めたのが後の関東特殊製鋼となった。

昭和7年(1932年)東京伸鐵所はいよいよ念願の磨特殊帯鋼の圧延にのりだした。

あらかじめSKF等の資料を基に圧延率、焼鈍温度等の研究を重ねて準備はしてきたものの、はじめはなかなか売れず、使用された需要家からは従来使用してきた輸入材の品質と比して様々なクレームがついた。公差、材質、原材料中の炭素含有量等の研究を日々重ねたが、一番の問題は表皮脱炭であった、原因は原材料や工程中にあると考えられ不断の対策が必要だった。

初めのうちこそ販売に苦労したが、ハックソー(金切鋸)、洋傘骨材、安全カミソリ替刃、玩具用ゼンマイと次第に販路は拡大し、兵器材、計器材、工具材などの軍需の増加とともに東京伸鐵所の磨特殊帯鋼の売上は増えていった。

昭和8年には高砂鐵工と舟崎氏の共同出資で大阪に合資会社三国鋼帯製造所(ナス鋼帯の前身)が設立され、初代工場長として高砂鐵工の日高順次氏が赴任した。東京伸鐵所は今や利益をあげる工場になり、事業は安定してきた。周は機械設備の改良や開発を精力的に押し進め、新しい設備が次々と工場に据え付けられた、従業員も増えやがて小田繁氏(後の浦和鋼帯株式会社社長)が工場次長となり周を支えてくれた。

仕事や生活が安定してきたところで、亡妻の実家(三木鋼帯の笹谷家)に預けておいた長男栄一を引き取ることにした。妻ハツはそれまで周にもう一人子供がいることすら知らなかったのでびっくり仰天したものの突然増えた長男を迎える準備をした。連れてこられた栄一は小学校5年生のおとなしい動物好きの少年で、新しい家族になじめずいつも家の隅っこで小さくなっていた。

このころにはたまの休みには、周は家族全員を連れて近くの行楽地へ出かけることもあった。神谷の住まいから路面電車にのって、王子にでると桜の名所で賑わう飛鳥山や毎年大晦日には関八州の狐が集まって狐日を灯すという王子稲荷があり、そのすぐそばには名主の滝という庭園があり、子供たちは大喜びで走り回った。

王子の狐といえば、落語で有名だが、歌川広重の浮世絵『王子装束ゑの木 大晦日の狐火』には大晦日になると王子装束ゑの木のもとに狐が集まってきて装束を改め威儀を正し王子稲荷にお参りする幻想的な光景が描かれている。

今でも王子では毎年大晦日になると狐行列で賑わうという。

栄一、圀郎、侑治

東京伸鐵所との決別

東京伸鐵所の成功により、国産の安価な圧延機でも磨帯鋼を製造し利益を上げることが可能だとわかってくると、あちこちで国産圧延機を作る動きがでてきた。高砂鐵工株式会社も圧延機を製作した。

早川氏亡き後の早川リムは三菱リム製造所と名称を変え存続していたが結局は解散し、残った土地建物を売却した。東京伸鐵所は増加する需要に応えるため、隣地の三菱リム跡に事業所を拡張し設備の増強をおこなった。

周は日々仕事に手応えを感じ、素直に喜んだり驚いたり、様々なことに興味をもったり、挑戦したりすることを楽しんだ。先に述べたSKFの可逆式リング・ミルを安価に購入することができたのもこの頃である、圧延速度300m/分の画期的な圧延機であった。この機械も周は丹念にデータをとりながら使いこなしていった。

そのような中東京伸鐵所は活況を呈し、国産の磨帯鋼は徐々に輸入材を駆逐していった。

ところが、東京伸鐵所が利益をあげ、事業が安定してくるようになると、会社の経営方針や仕事に対する考え方にズレが生じ始めた。紆余曲折の末、ありがたいことにこれまでの周の獅子奮迅の働きとその能力を高く評価してくれていた高砂鐵工の三村氏、前山氏、日高氏等数名が仲介に乗り出てくれ、周は三万円の分配金を受け取って舟崎氏と袂を分かち基礎から育て上げてきた東京伸鐵所をあとにした。

周36才、昭和11年(1936年)2月のことであった。

周が去った直後、東京伸鐵所は社名を東京磨鋼帯製造所と変えた、その日は二・二六事件の雪の日であった。

早川氏亡き後の早川リムは三菱リム製造所と名称を変え存続していたが結局は解散し、残った土地建物を売却した。東京伸鐵所は増加する需要に応えるため、隣地の三菱リム跡に事業所を拡張し設備の増強をおこなった。

周は日々仕事に手応えを感じ、素直に喜んだり驚いたり、様々なことに興味をもったり、挑戦したりすることを楽しんだ。先に述べたSKFの可逆式リング・ミルを安価に購入することができたのもこの頃である、圧延速度300m/分の画期的な圧延機であった。この機械も周は丹念にデータをとりながら使いこなしていった。

そのような中東京伸鐵所は活況を呈し、国産の磨帯鋼は徐々に輸入材を駆逐していった。

ところが、東京伸鐵所が利益をあげ、事業が安定してくるようになると、会社の経営方針や仕事に対する考え方にズレが生じ始めた。紆余曲折の末、ありがたいことにこれまでの周の獅子奮迅の働きとその能力を高く評価してくれていた高砂鐵工の三村氏、前山氏、日高氏等数名が仲介に乗り出てくれ、周は三万円の分配金を受け取って舟崎氏と袂を分かち基礎から育て上げてきた東京伸鐵所をあとにした。

周36才、昭和11年(1936年)2月のことであった。

周が去った直後、東京伸鐵所は社名を東京磨鋼帯製造所と変えた、その日は二・二六事件の雪の日であった。

ぽんかんとみかん

高砂鐵工志村工場の建設

『転んでもただでは起きない』そう心に固く誓い再出発を決意した谷口周はもう後ろを振り返らなかった。周はさらにいい仕事に挑戦したかった。もっと品質の良い磨特殊帯鋼を作りたかった、世の中に誇れる仕事をしたかった、それには不断の努力を続けもっと性能の良い圧延機や焼入設備を研究する必要があった。それは現場のたたき上げ技術者としての周のハングリーな生き方そのものだったのかもしれない。『どんな困難をも乗り越えてみせる』たった一人の新たな挑戦の始まりだった。

2・26事件に世の中が騒然としているのを眺めながら、心機一転気持ちを切り替えた周は、その時の三万円の一部で、まず初めにこれまでずっと苦労を掛けてきた老母のために、郷里の新保に土地を買い求め、住み心地のよい丈夫な家を新築した。

一家は栄一の中学進学のため、板橋にある東京府立第九中(現都立北園高等学校)近くに引っ越した。学校は加賀藩前田家の下屋敷跡の一角に建てられていて、板橋宿からちょっとはいったところにあった。当時はその辺りから荒川に向かってなだらかな斜面が続き、王子方面が一望のもとに見渡せたという。

江戸時代の五街道の一つである中山道は、江戸と京を結ぶ大動脈として、人々の往来や物資の流通などをささえてきた。板橋宿は日本橋から中山道1番目の宿場町として江戸時代から栄え、江戸四宿の一つといわれた。板橋宿には日本橋寄りから平尾宿(下宿)、中宿、石神井川を渡って上宿があり、全部で54軒の旅籠や料理屋が軒を並べていた。板橋宿の中心である中宿には本陣、問屋場、貫目改所、馬継ぎ場、番屋がたち並んでいた。

広大な加賀藩の下屋敷跡は明治12年に陸軍砲工廠板橋火薬製造所となり、石神井川の水力による火薬製造が開始された、これが後々板橋に軍の下請け工場が集積する契機となった。

昭和の初めには、板橋宿には新藤楼、藤本楼、藤万楼、金泉楼といった遊郭のなごりや高砂座という芝居小屋などがまだあり街道は賑わっていたという。周は忙しい中をわずかな暇を見つけては子供達を近くの料理屋につれていき、家族で賑やかに過ごすのが好きだった。

東京伸鐵所を去ったことが同業者に知れ渡たると、周のもとには圧延機の設計や圧延工場の設計等の依頼が殺到するようになった。圧延機の設計や操作指導、工場の新設あるいは増設について、1件につき、2万円、3万円という高額で請負仕事をするようになった。周はこれまでに蓄積したノウハウを元に自分のアイデアをフルに活かし、休む暇もなく働き続けた。こうして日本各地に多数の圧延工場や4段圧延機がつぎつぎに造られていき、周の評価はますます高まっていった。今度は一人きりで自分の思う存分仕事が出来、将来の独立資金を蓄積することができるようになった。

その間に、古巣の高砂鐵工が板橋区志村に新工場を建てるにあたってはその手腕を買われて工場建設や新設設備の設置、工場の運営にも携わることになった。高砂鐵工株式会社は食罐の材料向けに、みがき帯鋼に錫めっきをした0.25m厚、幅115m長尺の帯ブリキの圧延事業にのりだした。そのため昭和11年8月に板橋志村の荒川と新河岸川に挟まれた土地(板橋区新河岸一丁目1番1号)を総額16万5000円で2万7000坪購入し、設備資金100万円で月産500トンの工場を建設することになった。

昭和11年(1936年)12月に1000坪の工場と倉庫200坪の起工式を行い、12年6月に高砂鐵工志村工場は操業開始した。連続プレス作業を可能とする帯ブリキの登場はいわばブリキ業界の革命だった。

周は若い頃から自動車のメカニズムと機動力に心ときめかせており、これまでにオースチンセブンを2台購入していた。というのも一台に乗って飛び歩いている間に、他の一台を整備しておいていつでも完全な状態で走れるようにするためだった。すなわち当時は其れ程忙しく、一人で縦横無尽の働きをする、周の事業に欠くべからざるものであった。

盧溝橋事件を発端とした日華事変はやがて中国大陸全土へと拡大して行った。日本国内では,昭和13年(1938年)4月に国家総動員法が公布され、次第に経済統制が強化されるとともに、国民精神総動員運動などによるファッショ化がますます深刻化していた。物資はすべて軍優先となり、さまざまなものの使用制限がなされるようになった。昭和14年(1939年)8月に東京磨鋼帯製造所は資本金750万円の日本特殊鋼材工業株式会社となった。

2・26事件に世の中が騒然としているのを眺めながら、心機一転気持ちを切り替えた周は、その時の三万円の一部で、まず初めにこれまでずっと苦労を掛けてきた老母のために、郷里の新保に土地を買い求め、住み心地のよい丈夫な家を新築した。

一家は栄一の中学進学のため、板橋にある東京府立第九中(現都立北園高等学校)近くに引っ越した。学校は加賀藩前田家の下屋敷跡の一角に建てられていて、板橋宿からちょっとはいったところにあった。当時はその辺りから荒川に向かってなだらかな斜面が続き、王子方面が一望のもとに見渡せたという。

江戸時代の五街道の一つである中山道は、江戸と京を結ぶ大動脈として、人々の往来や物資の流通などをささえてきた。板橋宿は日本橋から中山道1番目の宿場町として江戸時代から栄え、江戸四宿の一つといわれた。板橋宿には日本橋寄りから平尾宿(下宿)、中宿、石神井川を渡って上宿があり、全部で54軒の旅籠や料理屋が軒を並べていた。板橋宿の中心である中宿には本陣、問屋場、貫目改所、馬継ぎ場、番屋がたち並んでいた。

広大な加賀藩の下屋敷跡は明治12年に陸軍砲工廠板橋火薬製造所となり、石神井川の水力による火薬製造が開始された、これが後々板橋に軍の下請け工場が集積する契機となった。

昭和の初めには、板橋宿には新藤楼、藤本楼、藤万楼、金泉楼といった遊郭のなごりや高砂座という芝居小屋などがまだあり街道は賑わっていたという。周は忙しい中をわずかな暇を見つけては子供達を近くの料理屋につれていき、家族で賑やかに過ごすのが好きだった。

東京伸鐵所を去ったことが同業者に知れ渡たると、周のもとには圧延機の設計や圧延工場の設計等の依頼が殺到するようになった。圧延機の設計や操作指導、工場の新設あるいは増設について、1件につき、2万円、3万円という高額で請負仕事をするようになった。周はこれまでに蓄積したノウハウを元に自分のアイデアをフルに活かし、休む暇もなく働き続けた。こうして日本各地に多数の圧延工場や4段圧延機がつぎつぎに造られていき、周の評価はますます高まっていった。今度は一人きりで自分の思う存分仕事が出来、将来の独立資金を蓄積することができるようになった。

その間に、古巣の高砂鐵工が板橋区志村に新工場を建てるにあたってはその手腕を買われて工場建設や新設設備の設置、工場の運営にも携わることになった。高砂鐵工株式会社は食罐の材料向けに、みがき帯鋼に錫めっきをした0.25m厚、幅115m長尺の帯ブリキの圧延事業にのりだした。そのため昭和11年8月に板橋志村の荒川と新河岸川に挟まれた土地(板橋区新河岸一丁目1番1号)を総額16万5000円で2万7000坪購入し、設備資金100万円で月産500トンの工場を建設することになった。

昭和11年(1936年)12月に1000坪の工場と倉庫200坪の起工式を行い、12年6月に高砂鐵工志村工場は操業開始した。連続プレス作業を可能とする帯ブリキの登場はいわばブリキ業界の革命だった。

周は若い頃から自動車のメカニズムと機動力に心ときめかせており、これまでにオースチンセブンを2台購入していた。というのも一台に乗って飛び歩いている間に、他の一台を整備しておいていつでも完全な状態で走れるようにするためだった。すなわち当時は其れ程忙しく、一人で縦横無尽の働きをする、周の事業に欠くべからざるものであった。

盧溝橋事件を発端とした日華事変はやがて中国大陸全土へと拡大して行った。日本国内では,昭和13年(1938年)4月に国家総動員法が公布され、次第に経済統制が強化されるとともに、国民精神総動員運動などによるファッショ化がますます深刻化していた。物資はすべて軍優先となり、さまざまなものの使用制限がなされるようになった。昭和14年(1939年)8月に東京磨鋼帯製造所は資本金750万円の日本特殊鋼材工業株式会社となった。

高砂鐵工 志村

昭和初期の志村

板橋では昭和7年の区制施行後、人口増加に応える秩序ある都市発展のために土地区画整理が行われた。中でも志村地域は中山道にそった武蔵野台地の平坦地と低地の荒川河岸段地とにまたがる農耕地からなりたっていたが、大正14年に甲種特別工業地区に指定されたことで工業誘致への道が開かれ、行き詰まった農業経営を打開するため、工業誘致による地域発展にかけた。

やがて大日本セルロイド株式会社をはじめ、東京光学機械、オリエンタル酵母工業、凸版印刷、日本軽金属、並木製作所、田上製菓などの十数社の誘致が実現し、志村銀座の発展の基盤も築かれた。 こうして昭和10年に270であった板橋の工場は、5年後の昭和15年には7.4倍の1980に増加していった。その殆どが軍需品を生産し、陸軍あるいは海軍の協力工場で軍の監督の下に管理され、操業を行っていた。東京光学と各和製作所の従業員数はそれぞれ6000人を上回り、日本化工は2000人、金門商会も1300人を数えていた。

戦時色はだんだん強まり、昭和13年7月には国家総動員法のもとで第12回東京オリンピックの返上が決定した、これが後にいう幻のオリンピックである。

昭和14年2月には、《敵機を受けるか、鋼鉄出すか》という標語のもと【鉄製普及品回収令】が出され、どうしても今必要とはいえないものとして、ポスト、ベンチ、広告塔、灰皿、火鉢など15品目が指定され回収された。

このころ板橋・志村地区の工業地域への大量の通勤客(昭和14年当時で約三万人)は巣鴨からの市電終点の下板橋でバスに乗り換えたが、バスの輸送力では需要にとても追いつかず、各工場では工員の遅刻が深刻な問題となっていた。そのため市電の志村坂下までの延長を求める陳情が再三出されたが、実際に志村坂下までの路線延長が実現したのは戦時中、生産力増強がもとめられた昭和19年まで待たなければならなかった。路線延長工事は沿道の住民の勤労奉仕によって行われ、女性もシャベルをもって工事に参加し、一日勤労奉仕をすると蕎麦券が配られたものだった。

一方東武東上線は昭和4年10月に池袋-川越間が電化され、昭和10年10月には武蔵常磐駅(現ときわ台駅)が開業、上板橋駅はすでに大正3年に開業していた。

志村の地は、荒川南岸の低地と武蔵野台地の接点にあたり、起伏の多い地形が特長となっている。台地と低地の間の崖線には、湧水がわく豊かな樹林地が形成され、かつての川が刻んだ谷戸の面影が残る坂道に象徴される変化に富んだ地形となっている。

旧中山道の志村坂上の清水坂はカーブのきつい急坂で中山道最後の難所であった。それを解決するために大正9年に新道の着工をし、大正11年に現国道17号が出来た。

それまで清水坂には「押し屋」がいて、荷物や旅人を坂の上まで押し上げては押し料を稼いでいた、また坂の登り口には立場茶屋があり、これから坂を登る旅人に元気づけの酒をだしていた。

志村一里塚は慶弔9年徳川家康の命によって築かれ、中山道の江戸日本橋から三番目の一里塚として中山道を旅する人の道しるべとなってきた。大正11年に国の史跡に指定され、昭和初期に新中山道(国道17号)が開通するに際には、中山道を挟むように両側に一里塚が整備保存され現在のようになった。

志村坂上は平均海抜30m前後の武蔵野台地の北東端付近に位置し、坂を下ると古東京湾の一部であった高島平一帯の荒川低地が広がる。そのため台地の端には貝塚や縄文弥生時代の遺跡が随所にある。小豆沢の貝塚はいまではお墓のまわりに貝が散らばっている程度だが、かつては規則正しく積み上げられた小高い塚だったという。荒川はしばしば氾濫し、浮間、高島平などもよく水没した。本蓮沼は蓮沼村全戸が水害のため高台に集団移転して出来た村である。志村坂上の崖下に当たる坂下地域は荒川の水が氾濫する水田地帯ではあったが、崖近くは湧き水が出るため経済力のある家が並んでいて、そこまでは洪水はこなかった。

志村小学校の下の出井川の支流の底はこまかな赤土で、あちこちから清水が沸いており、シジミ、沢蟹が良く取れたという。

そのころ周は新河岸の高砂鐵工志村工場や日本各地の圧延機製作の指導をしながら、特殊鋼の工場を建てるための敷地をあちこち探し歩いていた。土地を探すにあたり周が条件としたのは次のことだった。

・北区・板橋区にある軍需工場から近い場所。

・洪水の心配のない場所。

・地盤がよい場所。

・道路づけがよい場所。

・市電または東上線の上板橋駅にでるのが便利な場所。

・高砂鐵工志村事業所に近い場所。

やがて大日本セルロイド株式会社をはじめ、東京光学機械、オリエンタル酵母工業、凸版印刷、日本軽金属、並木製作所、田上製菓などの十数社の誘致が実現し、志村銀座の発展の基盤も築かれた。 こうして昭和10年に270であった板橋の工場は、5年後の昭和15年には7.4倍の1980に増加していった。その殆どが軍需品を生産し、陸軍あるいは海軍の協力工場で軍の監督の下に管理され、操業を行っていた。東京光学と各和製作所の従業員数はそれぞれ6000人を上回り、日本化工は2000人、金門商会も1300人を数えていた。

戦時色はだんだん強まり、昭和13年7月には国家総動員法のもとで第12回東京オリンピックの返上が決定した、これが後にいう幻のオリンピックである。

昭和14年2月には、《敵機を受けるか、鋼鉄出すか》という標語のもと【鉄製普及品回収令】が出され、どうしても今必要とはいえないものとして、ポスト、ベンチ、広告塔、灰皿、火鉢など15品目が指定され回収された。

このころ板橋・志村地区の工業地域への大量の通勤客(昭和14年当時で約三万人)は巣鴨からの市電終点の下板橋でバスに乗り換えたが、バスの輸送力では需要にとても追いつかず、各工場では工員の遅刻が深刻な問題となっていた。そのため市電の志村坂下までの延長を求める陳情が再三出されたが、実際に志村坂下までの路線延長が実現したのは戦時中、生産力増強がもとめられた昭和19年まで待たなければならなかった。路線延長工事は沿道の住民の勤労奉仕によって行われ、女性もシャベルをもって工事に参加し、一日勤労奉仕をすると蕎麦券が配られたものだった。

一方東武東上線は昭和4年10月に池袋-川越間が電化され、昭和10年10月には武蔵常磐駅(現ときわ台駅)が開業、上板橋駅はすでに大正3年に開業していた。

志村の地は、荒川南岸の低地と武蔵野台地の接点にあたり、起伏の多い地形が特長となっている。台地と低地の間の崖線には、湧水がわく豊かな樹林地が形成され、かつての川が刻んだ谷戸の面影が残る坂道に象徴される変化に富んだ地形となっている。

旧中山道の志村坂上の清水坂はカーブのきつい急坂で中山道最後の難所であった。それを解決するために大正9年に新道の着工をし、大正11年に現国道17号が出来た。

それまで清水坂には「押し屋」がいて、荷物や旅人を坂の上まで押し上げては押し料を稼いでいた、また坂の登り口には立場茶屋があり、これから坂を登る旅人に元気づけの酒をだしていた。

志村一里塚は慶弔9年徳川家康の命によって築かれ、中山道の江戸日本橋から三番目の一里塚として中山道を旅する人の道しるべとなってきた。大正11年に国の史跡に指定され、昭和初期に新中山道(国道17号)が開通するに際には、中山道を挟むように両側に一里塚が整備保存され現在のようになった。

志村坂上は平均海抜30m前後の武蔵野台地の北東端付近に位置し、坂を下ると古東京湾の一部であった高島平一帯の荒川低地が広がる。そのため台地の端には貝塚や縄文弥生時代の遺跡が随所にある。小豆沢の貝塚はいまではお墓のまわりに貝が散らばっている程度だが、かつては規則正しく積み上げられた小高い塚だったという。荒川はしばしば氾濫し、浮間、高島平などもよく水没した。本蓮沼は蓮沼村全戸が水害のため高台に集団移転して出来た村である。志村坂上の崖下に当たる坂下地域は荒川の水が氾濫する水田地帯ではあったが、崖近くは湧き水が出るため経済力のある家が並んでいて、そこまでは洪水はこなかった。

志村小学校の下の出井川の支流の底はこまかな赤土で、あちこちから清水が沸いており、シジミ、沢蟹が良く取れたという。

そのころ周は新河岸の高砂鐵工志村工場や日本各地の圧延機製作の指導をしながら、特殊鋼の工場を建てるための敷地をあちこち探し歩いていた。土地を探すにあたり周が条件としたのは次のことだった。

・北区・板橋区にある軍需工場から近い場所。

・洪水の心配のない場所。

・地盤がよい場所。

・道路づけがよい場所。

・市電または東上線の上板橋駅にでるのが便利な場所。

・高砂鐵工志村事業所に近い場所。

志村坂下

志村坂上都電